重症拡張型心筋症の新たな治療標的を同定

日本の研究グループが、重症拡張型心筋症の患者家系の遺伝子解析によって同定した遺伝子変異(LMNA Q353R)を再現した疾患モデルマウスおよび疾患特異的iPS心筋細胞を樹立し、様々な視点で解析、新たな治療標的を同定しました。

この研究は、かなり大規模な研究グループによって行われています。

研究グループを構成しているメンバーは、

・東京大学医学部附属病院

山田臣太郎特任研究員、候聡志特任助教、伊藤正道特任助教、野村征太郎特任准教授、小室一成教授(研究当時)

・理化学研究所環境資源科学研究センター

佐藤繭子技師、豊岡公徳上級技師

・東京医科歯科大学生体材料工学研究所

池内真志教授

・神戸大学大学院医学研究科

仁田亮教授

・国立成育医療研究センター研究所

高田修治部長、梅澤明弘所長

・東京大学先端科学技術研究センター

油谷浩幸シニアリサーチフェロー(特任研究員)

このような構成になっています。

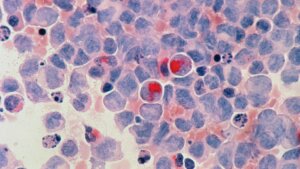

解析手法は多岐にわたり、高圧凍結技法による電子顕微鏡撮影、シングルセルRNA-seq・ATAC-seq、プロテインアレイ解析を使って分子メカニズムを解析しています。

その結果、LMNA Q353R変異心臓では転写因子TEAD1によって制御される心筋細胞成熟化遺伝子の発現がうまく機能していないため、未熟な心筋細胞が多くなることを明らかにしました。

さらに、変異型ラミン分子がTEAD1と強く結合し、その結果として変異型iPS心筋細胞ではTEAD1が変異型ラミン分子のある核ラミナに多く結合していることが分かりました。

本来、機能すべきTEAD1が、変異型ラミンによって構成された核ラミナに捕まってしまうために本来の機能を果たせず、その結果心筋細胞が十分成熟できずに拡張型心筋症を発症してしまう、というモデルが今回提唱されました。

このモデルはLMNA Q353R変異拡張型心筋症による心不全のメカニズムとして発表されていますが、この研究グループが開発したTEAD1の転写活性を上げる化合物を変異型iPS心筋細胞に投与した結果、TEAD1によって制御される遺伝子発現が正常化し、心筋細胞としての機能も回復することが分かりました。

重症拡張型心筋症とは?

重症拡張型心筋症とは、拡張型心筋症が重症化した疾病です。

拡張型心筋症とは、心臓(特に左心室、時として両心室)の筋肉の収縮する能力が進行性に低下によって起こります。

特に左心室、まれに両心室に起こり、左心室が通常よりも大きくなってしまった結果、血液をスムーズに全身に送ることができなくなってしまう疾病です。

この結果、心不全や不整脈という症状を呈し、重症化すると深刻な症状が次々と起こります。

心臓の疾病の中には、拡張型心筋症と同じような病態を呈する特定心筋症があります。

拡張型心筋症との区別は、特定心筋症が除外されて明らかな原因が同定できないものを指します。

特定心筋症には、虚血性心筋症、弁膜症性心筋症、高血圧性心筋症、アルコール性心筋症、薬剤性心筋症、甲状腺疾患や副腎の異常に伴う心筋症、代謝性心筋症、膠原病やサルコイドーシスなどの全身性心筋症、産褥性心筋症などが含まれています。

患者は10万あたり約10人で、60歳前後が最も多いとされています。

しかし実際は、子供から高齢者まで幅広い年齢層に発症します。

さらに、男女比に特徴があり、男性:女性の比率を見ると2.6 : 1と男性が2倍以上の頻度で発症しています。

遺伝性の家族性拡張型心筋症は20%~35%に存在し、常染色体優性遺伝が多数を占めていますが、常染色体劣性遺伝やX染色体連鎖性遺伝のこともあります。

厚生労働省の調査結果では5年生存率は76%であり、死因の多くは心不全または不整脈ですが、近年の治療技術の進歩に伴い現在は予後が改善傾向にあると考えられています

医療技術が進歩したため、予後は改善傾向ですが依然として重要な疾病に分類されています。

特に高齢化が進んでいる日本では、慢性心不全の患者数が増加し続けており、その治療成績は悪性腫瘍と同等ないしはそれ以上に悪いことが知られています。

拡張型心筋症の原因と症状

拡張型心筋症の原因は、わかっていない部分が多く、今回の研究グループの報告が注目を浴びているのも、わかっていない部分に焦点を当てた解析を行ったことによるものです。

心臓の収縮に関わるタンパク質の異常、ウイルス感染、自身の心臓を攻撃する抗心筋自己抗体ができてしまう自己免疫異常などが関与していると考えられていますが、それらのメカニズムについてはよくわかっていません。

小児に発症する拡張型心筋症は、遺伝子の異常が原因となっているケースが多いと考えられており、一般的に予後は不良といわれています。

このような背景もあるため、特に小児の拡張型心筋症の場合は、専門家の指導の下で早期に対応することが望ましいとされています。

症状としては、初期の段階では自覚症状が無かったものが、進行に伴い倦怠感や動悸、少しの歩行や階段の上り下りでの疲労や息切れ、むくみ、手足の冷え、食欲低下などが現れます。

呼吸困難は、運動時などに見られていた段階から、症状が進むにしたがって安静時にも出現し、夜間の呼吸困難や咳なども起こります。

他の臓器にも影響が現れると、黄疸や尿量の減少という症状、重度の浮腫や不整脈が現れてきます。

更には、心臓の中に血栓が形成されてしまい、それに関連した脳梗塞などの塞栓症を起こすこともあります。

症例によってその進行は一定ではなく、比較的安定した状態で経過する場合もありますが、多くの場合では進行性かつ予後不良です。

これらの情報から、この拡張型心筋症が重篤であると理解できますが、治療方法については様々なタイプの方法が開発されている一方で、疾病自体に多様性があるために、これといった決め手がないのが現状です。

患者個人の身体特性、病態特性と既存の治療方法がマッチした場合には驚くほどの回復を見せることがありますが、そのケースは稀です。

生命が助かったとしても患者はその後も長期間に渡って後遺症などと共に生活しなければならないので、生活の質(QOL:Quality of life)の低下が避けられません。

拡張型心筋症の治療

治療方法は、進行状態、患者の身体的な特徴によって異なりますが、一般的に行われる治療は、投薬治療や体内に固定するデバイス、心臓移植などがあり、運動制限、水分制限、塩分制限を行いながらの治療となります。

しかし、同じ拡張型心筋症でも原因や病気の進行度には個体差があるため、症状や病態、患者の身体の状態によって治療方法を選択する必要があります。

投薬治療としては、β遮断薬の有効性が明らかとなり、ほとんどの症例でβ遮断薬の投与が行われています。

ACE阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬、アルドステロン拮抗薬なども延命効果や運動耐容能の改善が認められるため、β遮断薬と併用して投与が行われています。

並行して現れる症状に対しては、浮腫や不整脈などの症状に対しては利尿剤や抗不整脈薬、心収縮力の低下に対しては強心薬が使用されることがあります。

投薬治療によって社会復帰が可能なレベルまで回復することもありますが、この疾病は重度の不整脈を合併することも多く、抗不整脈薬、ペースメーカー植込み、植込み型除細動器などが必要になることもあります。

必要性が増す治療方法開発

心不全の患者は世界的に見ても増加の一途を辿っており、日本の約130万人、アメリカでは患者数が約800万人と推定されています。

心不全は古くから重篤な疾病として認知されていたため、様々な治療が試みられていました。

しかし依然として、通常では心不全と診断されてから5年間のうちでの死亡率は約50%にも上ると考えられています

拡張型心筋症は、現在日本で行われている心臓移植の原因疾患の約60 %から70 %を示しています。

今回の研究は大きな進歩とされますが、なぜLMNAの遺伝子変異が重症心不全をもたらすのかは未だ明らかでないことも多く、そのため治療法の開発もまだ不十分と言えます。

ただし、この研究グループは以前開発した変異型iPS心筋細胞を今回の研究でマウスに対して移植を試み、病状の改善を確認できていることから、今後の研究の発展に期待が集まっています。