老化すると幹細胞も疲弊する

幹細胞は、前駆細胞を経て様々な細胞に分化する「未分化な」細胞として知られています。

幹細胞から分化したばかりの細胞は「若い」という印象があるため、幹細胞も「若い細胞」として認識されがちです。

しかし幹細胞も個体の老化の影響を受けます。

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 動的恒常性研究チームのユ・サガン チームリーダー、内藤 早紀 特別研究員らの研究チームは、ショウジョウバエを用いて、個体の老化に伴って腸の組織幹細胞が疲弊していく現象を解析し、幹細胞が老化する際に、染色体の特定領域の構造と遺伝子発現が変化することを発見しました。

細胞の老化

細胞老化(Cellular Senescence)は、細胞が分裂を停止して老化し、特有の性質を示すようになる生物学的なプロセスです。

このプロセスは、正常な発生や傷の治癒、がんの抑制に役立つこともありますが、加齢とともに蓄積することで組織や臓器の機能低下を引き起こし、老化関連疾患の原因にもなります。

細胞老化のメカニズムに関係する現象は、以下に挙げるものが知られています。

まずはテロメアの短縮です。

テロメアとは、染色体の末端に存在するDNAの繰り返し配列で、細胞が分裂するたびに少しずつ短縮していきます。

分裂を繰り返すと、テロメアが限界点に達し、「分裂の限界」(ハイフリック限界)に至ります。

これにより、細胞は分裂を停止し、老化状態になります。

次にDNA損傷です。

紫外線、化学物質、放射線などによる外部要因や、細胞内で発生する酸化ストレスによってDNAが損傷します。

損傷が修復不能なレベルに達すると、細胞は老化の道を選び、無秩序な分裂を防ぎます。これは、がん細胞の抑制にも役立ちます。

酸化ストレスも細胞の老化と密接に関係しています。

酸素代謝の過程で生じる活性酸素は細胞の構造や機能にダメージを与えることがあり、これが老化の原因になります。

酸化ストレスが高まると、細胞内のさまざまな成分が損傷を受け、老化を引き起こします。

最近注目されているエピジェネティック変化も老化に関係する事がわかってきています。

老化細胞では、エピジェネティックな変化(DNAのメチル化やヒストンの修飾)も見られ、これにより遺伝子の発現が変化します。

これが、老化細胞の特有の形質や機能に影響を与えます。

細胞が老化すると、次のような特徴が現れます:

まずは細胞分裂が停止し、再び増殖することができなくなります。

そして老化細胞は炎症を引き起こす「SASP(Senescence-Associated Secretory Phenotype)」という物質群を分泌します。これには、サイトカイン、プロテアーゼ、成長因子などが含まれ、周囲の細胞や組織に悪影響を与えます。

そして老化細胞は代謝活性が変化し、エネルギー消費のバランスが崩れることがあります。

この崩れたバランスは個体の恒常性維持に影響を与え、老化の様々な現象を引き起こします。

しかし細胞老化は身体において必要な現象とされています。

細胞老化は不必要な細胞増殖を防ぎ、がんの発生リスクを低減させます。

これにより、DNAが損傷して異常増殖する可能性のある細胞が無秩序に増殖することを防ぎます。

また、老化細胞は傷ついた組織の回復において、適切なタイミングで自己分裂を止め、組織が健全な状態を保つ役割を果たします。

しかし、長期的に老化細胞が蓄積すると、慢性的な炎症反応が起こりやすくなり、組織の劣化を引き起こします。

これが動脈硬化、糖尿病、関節炎、がんなどの老化関連疾患につながると考えられています。

近年、老化細胞を除去する「セノリティクス」薬剤が注目されています。

セノリティクスは、老化細胞だけを選択的に除去することで、健康寿命の延長や老化関連疾患の予防に貢献することが期待されています。

この薬剤は老化細胞を取り除き、健康な細胞や組織への悪影響を軽減することを目指しています。

さらに酸化ストレスによる老化促進を防ぐために、抗酸化作用を持つ物質も研究されています。

このように細胞老化は、健康の維持と病気の予防に重要な役割を持ちますが、その制御が老化や老化関連疾患の改善においても鍵となると考えられています。

幹細胞の老化

では対象を幹細胞に絞った場合、老化においてどのような事が起こっているのでしょうか?

幹細胞の老化とは、組織の再生や修復を担う幹細胞が加齢やストレス、遺伝的要因によって劣化し、機能が低下する現象です。

幹細胞は体内のさまざまな細胞へと分化する能力を持ち、健康な状態を保つために必要不可欠な細胞ですが、老化が進むとその働きが弱まり、以下のような影響が現れます。

幹細胞も分裂を繰り返すことでテロメアが短縮し、先に述べたようにテロメアが限界に達すると細胞分裂が停止します。

つまり幹細胞が分化誘導によって消費されたとしても、新たな幹細胞が供給される事がありません。

これにより幹細胞が枯渇し、組織の再生能力が低下します。

体細胞と同様に、紫外線や酸化ストレス、外部からの刺激によるDNA損傷が蓄積し、幹細胞の機能が低下します。

また、エピジェネティックな変化(DNAのメチル化パターンやヒストンの修飾変化)も加齢とともに進行し、幹細胞の分化能力や再生能力が低下します。

幹細胞は通常の代謝が低く保たれていますが、加齢や環境的な要因によって酸化ストレスが増えると、ミトコンドリアの機能低下や酸化ダメージが増加し、老化が進行します。

そして幹細胞特有のニッチ環境の変化も起こります。

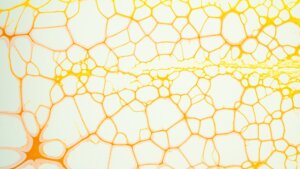

幹細胞は「ニッチ」と呼ばれる特定の微小環境に依存して存在し、そこで分裂や維持が行われます。

加齢や慢性的な炎症によってニッチが変化すると、幹細胞の正常な機能が損なわれます。

幹細胞の老化が進行すると、組織や臓器の再生能力が低下し、以下のような老化関連症状や疾患が引き起こされます。

まずは組織再生の低下です。

幹細胞の機能が低下すると、皮膚、血液、筋肉、神経などの再生能力が衰え、傷の治癒が遅れる、筋力が低下する、血液が正常に更新されないなどの影響が出ます。

免疫機能にも大きな影響を与えます。

骨髄の幹細胞(造血幹細胞)が老化すると、免疫細胞の供給が減り、感染症やがんへの抵抗力が低下します。

脳を含む神経系も影響を避ける事ができません。

脳や神経組織の幹細胞(神経幹細胞)が老化すると、新しいニューロンが生まれにくくなり、認知機能の低下や神経疾患のリスクが増します。

ショウジョウバエと老化の研究

今回の研究に用いられたショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)は、細胞老化や老化関連現象の研究において広く利用されているモデル生物です。

ショウジョウバエの細胞老化研究は、ヒトの老化メカニズムの解明や老化に関連する疾患の理解に貢献しています。

ショウジョウバエにおいても細胞老化が進行することが確認されており、特に以下のような老化に関連した特徴が見られます:

・ミトコンドリアの機能低下:ショウジョウバエの老化が進行すると、細胞内のミトコンドリアの機能が低下し、エネルギー生成に支障が生じます。

ミトコンドリアからの活性酸素の発生も増加し、酸化ストレスによって細胞が損傷を受けやすくなります。

・タンパク質の蓄積と分解機能の低下:老化に伴ってタンパク質の分解や再利用のプロセスが効率を失い、不良タンパク質が細胞内に蓄積します。

これにより、ショウジョウバエの筋肉や神経組織での老化が進行しやすくなります。

・エピジェネティック変化:加齢に伴い、DNAメチル化やヒストンの修飾といったエピジェネティックな変化が生じ、遺伝子の発現パターンが変化します。

これが細胞の老化を進行させ、組織全体の機能を低下させます。

・細胞分裂停止と細胞周期の調整異常:ショウジョウバエの細胞も加齢に伴い分裂能力が低下し、細胞周期が調整できなくなります。

これにより、組織の再生能力が減少します。

ショウジョウバエは、ヒトと比べて短寿命であり、加齢に伴う細胞老化を観察するのに適しています。

また、以下の理由からもショウジョウバエの細胞老化研究は有用です:

まず、古くからショウジョウバエは多くの遺伝的操作が可能である事が知られており、多くの変異体が作製されています。

老化に関与する遺伝子も容易に改変できるため、老化に関わる特定の遺伝子や経路を詳細に研究できます。

そしてショウジョウバエは寿命が短く、老化の過程を短期間で観察できるため、老化や寿命に関する研究に効率的です。

ヒトと昆虫は、進化学的に大きく離れているように感じられていますが、ショウジョウバエの老化プロセスには、ヒトの細胞老化で見られるものと共通の分子経路が多く含まれています。

例えば、インスリンシグナル経路やTOR(ターゲット・オブ・ラパマイシン)経路など、老化を制御する経路はヒトとも類似しているため、ショウジョウバエの研究はヒトの老化メカニズムを解明する手がかりとなります。

ショウジョウバエを用いた細胞老化研究の成果

現在までに、特定の遺伝子の活性化や抑制によって、ショウジョウバエの寿命が延びることが確認されており、老化に関わる遺伝子が同定されています。

たとえば、インスリン/IGFシグナル経路を抑制すると、寿命が延び、老化が遅延することが分かっています。

そしてショウジョウバエに抗酸化物質を投与する実験から、酸化ストレスの軽減が寿命延長や老化の抑制につながることが示されています。

これにより、酸化ストレスが老化に与える影響について理解が深まりました。

老化に伴う神経変性疾患の研究もショウジョウバエで進んでいます。

ショウジョウバエを用いて、神経変性疾患(例:パーキンソン病、アルツハイマー病)に関連する遺伝子や経路が調査され、加齢に伴う神経系の老化メカニズムが解明されています。

ショウジョウバエの細胞老化研究は、老化の仕組みを深く理解し、老化関連疾患の予防や治療法の開発に大きく寄与すると期待されています。

特に、老化に関連するシグナル伝達経路やエピジェネティックな調節の仕組みを調べることで、ヒトの老化を制御するための分子標的が見つかる可能性があります。

また、老化細胞を除去するための薬剤(セノリティクス)の研究にも役立っています。