生きた細胞で筋活性を正確に測定する方法

理化学研究所生命機能科学研究センターに所属する先端バイオイメージング研究チームの渡邊朋信チームリーダー(広島大学原爆放射線医科学研究所教授と兼任)、広島大学原爆放射線医科学研究所の藤田英明博士、大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学の宮川繁教授、そして東北大学大学院生命科学研究科組織形成分野の倉永英里奈教授らの研究グループは、細胞や組織の筋活性を生きたまま、しかも非接触、非侵襲で定量的に測定する技術の開発に成功しました。

この開発が成功するまでは、生きた細胞、組織で発生する「筋力」を直接評価できる技術はほとんどありませんでした。

スポーツ科学で測定する筋力は、筋肉そのものの評価であり、細胞レベル、組織レベルでの筋力はそれらのデータから類推するのみで、間接的な測定しかできませんでした

この技術が一般化されると、iPS細胞から作成した人工心筋細胞の品質管理、評価、そして心疾患の診断、放射線被曝の影響の個人差調査などに用いることができます。

共同研究グループは非線形光学現象の一つである光第二高長波発生(SHG: Second harmonic generation)を用いて、細胞あるいは組織内部で筋肉繊維芽収縮する際に働くタンパク質であるミオシンの活性を推定できる計測・解析方法を開発しました。

光第二高長波発生を理解するのはなかなか難しいのですが、二つの同じ周波数を持つ光子が非線形光学結晶と相互作用することにより、もとになった光子の2倍のエネルギーの光子を発生させる現象のことです。

研究チームが開発した方法は、時間分解能が80ミリ秒に達するので、1秒間に複数回拍動する心筋細胞でも計測が可能です。

この方法を使えば、心疾患患者由来のiPS細胞から作られた心筋細胞の筋機能不全とゲノム編集などによる修復効果、治療効果や、紫外線照射後のiPS細胞由来心筋細胞の晩発性心機能不全を定量的に評価することができます。

さらに研究グループは、バース病疾患モデルショウジョウバエのサナギ内部にある筋機能の低下も検出に成功しています。

この測定は、ショウジョウバエを生きたまま使い、内部の筋活性を直接評価できた初めての実験例になります。

心筋を知る技術の重要性

心筋の状態を知るということは、心不全(収縮機能の不全)などの予防、新しい治療方法の開発などに重要です。

心拍の駆動力である筋収縮は、心不全の発生メカニズムや治療法を理解する上で重要な研究対象ですが、その心筋の状態をライブで知る方法は限られています。

心臓の筋力発生機能障害は、主に筋力を発生するミオシンと呼ばれるタンパク質自体の変異だけではなく、細胞内シグナル伝達、カルシウムイオン循環、エネルギー代謝、活性酸素種産生などのさまざまな経路の機能不全によって間接的に引き起こされます。

そのためには心筋の状態を生きたまま、そして正確に知ることができる方法が必要であり、多くの研究者、企業が開発に挑戦してきました。

開発された技術で得たデータは、これらの病原と心不全との因果関係を明らかにし、その治療薬の有効性および副作用の可能性を知るための重要なデータになります。

そして世界共通で「必要とされる具体的な技術」として認識されているのは、「生きた心筋細胞の心筋収縮中のミオシン活性をライブで定量化できること」でした。

従来、親近をビデオ分析するという手法が多く採用されてきました。

心筋のビデオ分析に基づく心拍測定は、簡単であり、非侵襲的に心機能を評価することができます。

しかしミオシンそのものの機能に特化してみているわけではないため、どうしてもミオシンの力の発生を直接測定することが必要です。

これまで開発された「直接測定」の手法は、原子力間顕微鏡、索引顕微鏡、磁気トラップ、レーザーとラップといった接触測定か、レーザーアブレーションのような侵襲的な測定に限られていました。

この理由は、筋力の「力」という物理的な量が、測定対象の物性(その物質の特徴、特性)と変形によって定義されるものだからです。

研究グループはどこに目を付けたのか?

研究グループはこれらの問題を解決するために、筋収縮に伴うミオシンの構造変化に着目しました。

生体、組織を透過できる光によって、力が発生する瞬間のミオシンの構造変化を検出できれば、力そのものを測定しなくても、生きたミオシン活性を非接触かつ非侵襲で評価できる可能性を研究グループは考えたのです。

そして研究グループがつかったものが、光第二高調波発生(SHG)です。

SHG光は、光が照射された物体の永久電気双極子モーメントと、それらの配列を反映して発生します。

つまり、タンパク質の構造が変化すると、観察されるSHG光も変化することを意味します。

研究グループに先駆けて、海外の研究グループは筋原線維から発せられるSHG光の偏光特性(SHG異方性)が、筋肉の硬直状態と弛緩状態において異なることを発表していました。

筋肉は、ミオシン繊維上のミオシン分子が構造変化を起こして、筋肉に重要なアクチン線維を引っ張ることで力を発生します。

そのときのミオシンの構造変化がSHGの偏光特性に変化を与えるため、SHG光の計測からミオシン活性を求めることは原理的に可能であると研究グループは考えました。

しかし、単一の心筋細胞内、かつ拍動中のSHG異方性を計測した報告はこれまでありませんでした。

これは、SHG光は非常に弱い光であるため、計測の感度が不足することがほとんどだったからです。

そこで、2019年に世界最高感度のSHG偏光顕微鏡を開発し、この研究に用いることとしました。

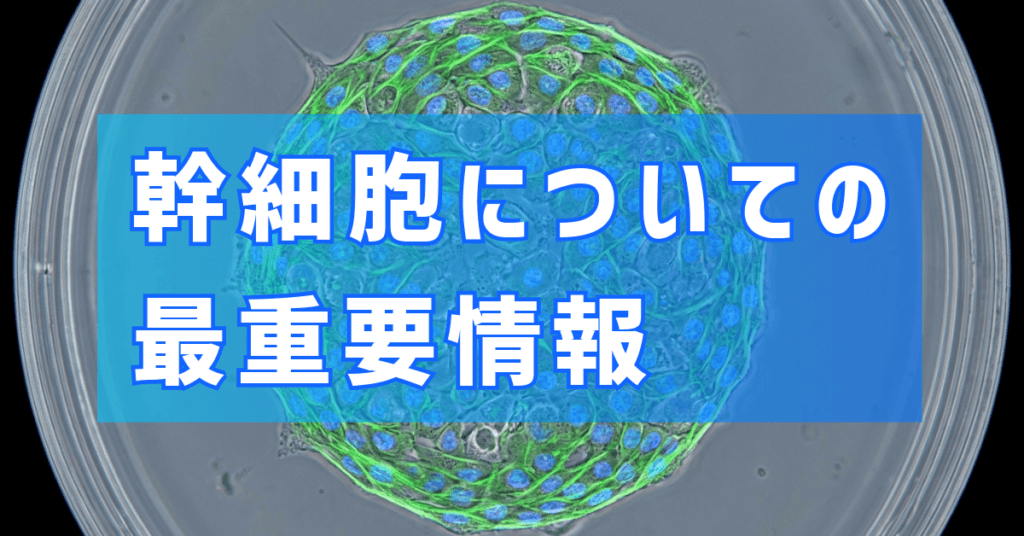

SHG偏光顕微鏡の実証実験として、まず健常者由来のヒトiPS細胞から分化させた心筋細胞を観察したところ、固定や染色などの調製を一切行うことなく、細胞を生かしたまま筋肉構造を選択的に可視化できました。

開発したSHG偏光顕微鏡は、サンプルに入射する光の偏光を高速に制御できる独自開発したデバイスを搭載しており、1秒間に12.5枚の画像を取得できます。

そのため、心筋細胞が1秒間に複数回の拍動中であっても、そのSHG偏光を正確に計測できます。

こうして共同研究グループは、取得されたSHG光の偏光特性からミオシン活性を表す指標(γ値:ガンマ値)を計算することで、心筋拍動に同期したパルス状のミオシン活性の直接評価に初めて成功しました。

実際に使えるのかどうかを確認

健常な心筋細胞では計測は成功しました。

そして次は、遺伝性心筋症の機能不全そのものが測定可能かどうかの検証が必要です。

まず心筋患者から細胞を採取、iPS細胞を構築しました。

そしてこのiPS細胞から人工心筋細胞を分化させて、ガンマ値を計測しました。

この疾患細胞株は、健常な心筋細胞よりもより多くのミオシンが力の発生に関与するという異常な状態によって、本来あるべきの心筋の収縮と弛緩のバランスが崩れていると考えられます。

また、この疾患の原因遺伝子は特定されているので、ゲノム編集技術などで疾患原因を排除した、または付加した細胞株も作成可能であり、こうした測定の試験に使うことができます。

これらのツールを使って、今回の技術が開発されました。

しかしSHG偏光顕微鏡は、筋肉によって加えられる実際の力を直接測定するわけではありません。

取得されたSHG光の偏光特性から得られるガンマ値の数値を使って相対的な力の尺度として測定する方法が今回開発された方法です。

しかしこの方法は、iPS細胞ベースの疾患モデルにおいて有効であることが証明され、今後の治療方法開発、創薬においては十分なデータを得られることが明らかになっています。

今後は、本手法が、心筋症・iPS細胞を使った研究などに不可欠なツールになるであろうと予想されており、さらに改良して市場に投入できるシステムになることが期待されています。