高橋淳教授、佐俣文平研究員、大学院生の山上敬太郎氏(CiRA臨床応用研究部門)らの研究グループは、脳卒中や外傷性脳損傷を要因とした脳の神経障害に対する、細胞移植治療の有効性を高める技術についての論文を発表しました。

研究成果は、国際学術誌「Stem Cells Translational Medicine」に「Progranulin enhances the engraftment of transplanted human iPS cell-derived cerebral neurons」というタイトルで発表されました。

外傷性脳損傷や脳卒中などにより大脳の運動野が損傷を受けると、長期間の運動麻痺が起きるなど、重大な運動機能障害が引き起こされる場合があります。

これらの治療には薬物療法や手術、リハビリテーションが行われますが、中枢神経系(CNS)の再生能力の低さから効果には限界があり、根治療法の開発が求められています。

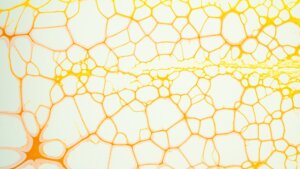

ヒトiPS細胞由来の脳オルガノイドを用いた細胞移植療法は、障害を受けた神経回路を修復し、運動機能の回復を促進することから、新しい治療法として注目されています。

しかしながら、患者への細胞移植後の急性細胞死による治療結果の低さが課題として残されています。

その課題を改善するための足がかりとなる研究と期待される本研究は、移植治療の技術的な進展に大きく貢献するでしょう。

大脳の運動野の損傷

大脳の運動野(運動皮質、主に一次運動野)の損傷の主な原因とそのメカニズムについて解説します。

損傷の主な原因としては以下のものが挙げられます。

・脳卒中(脳血管障害)

脳卒中は、運動野の損傷の最も一般的な原因であり、脳梗塞と脳出血に分類されます。

脳梗塞は脳の血流が塞がれ、酸素供給が途絶えることで組織が壊死するもので、脳出血は脳内の血管破裂によって出血が起こり、周囲の組織が圧迫・損傷するものを指します。

これらによって運動野に血流障害が起これば、運動麻痺や筋力低下が発生します。

・外傷性脳損傷 (TBI)

外傷性脳損傷は頭部への強い打撃や衝撃によって運動野が物理的に損傷することを指します。

自動車事故や転倒、スポーツによる事故が主な原因であり、かなりの件数が毎年起こっています。

・脳腫瘍

運動野の近くに腫瘍が形成されると、その成長による圧迫や腫瘍浸潤が引き起こされ、正常な神経細胞機能が障害されます。

神経変性疾患の代表例とされる運動ニューロン病 (ALS:筋萎縮性側索硬化症) では、一次運動野の上位運動ニューロンが変性します。

進行性核上性麻痺 (PSP) などでも、皮質運動野に関連する領域が影響を受けます。

脳炎や髄膜炎は感染症によって引き起こされる炎症であり、大脳皮質(運動野)を損傷することがあります。

先天的異常も原因となり、発達段階での異常や遺伝子の変異により、運動野に異常が生じることがあります。

大脳損傷のメカニズム

神経細胞の虚血・壊死は、脳卒中などで血流が途絶える事で起こります。

血流が途絶えると、神経細胞への酸素供給が不足し、虚血状態となります。

またATP不足によりイオンポンプ機能が失われ、細胞内カルシウムが異常に増加し(カルシウム過負荷)、細胞死が進行(アポトーシスまたはネクローシス)することもあります。

出血、腫瘍による脳の圧迫も大脳の細胞損傷を引き起こします。

出血や腫瘍は運動野の周囲組織を物理的に圧迫するため、神経伝達が妨げられることが原因です。

これらによって神経伝達ネットワークの遮断が起こり、運動野は、脳の他の領域(視床や脊髄、運動関連野)と密接に繋がっているため、損傷により、運動命令の生成や伝達が遮断され、運動機能が失われます。

同時進行する損傷原因には“炎症”も挙げられます。

外傷や感染後には、過剰な炎症が生じ、神経細胞を二次的に損傷させることがあります。

さらにアルツハイマーなどの神経変性疾患では、上位運動ニューロンの選択的変性が進行し、神経細胞が徐々に失われることで筋肉の麻痺や萎縮が現れます。

運動野損傷による症状

運動野が損傷されると以下の症状が現れます。

まず対側(反対側)の運動麻痺が知られています。

運動野は体の反対側の運動を司るため、損傷側と反対の手足に麻痺が生じる症状です。

さらに、筋力低下、痙縮、運動プログラムの障害が起こり、随意運動がうまくできなくなる、筋緊張の亢進や固縮、そして複雑な動作の企画・実行が困難になる(補足運動野損傷)が起こります。

大脳の運動野の損傷は、主に脳血管障害や外傷、腫瘍、神経変性疾患などによって引き起こされます。

そのメカニズムとしては、血流の遮断による神経細胞の壊死、物理的な圧迫、神経伝達ネットワークの遮断、または神経変性が含まれます。損傷により筋力低下や麻痺が引き起こされるため、リハビリテーションや原因に基づいた治療が重要です。

大脳損傷とiPS細胞を使った治療

大脳損傷に対してiPS細胞を用いる治療は、再生医療分野で非常に注目されているアプローチの一つです。これについて簡単に解説します。

iPS細胞は、患者自身の細胞を利用できるため、拒絶反応のリスクが低い、分化誘導することで、神経細胞やグリア細胞などに変化させることが可能、倫理的な問題が比較的少ない、という点で臨床治療に有利です。

大脳損傷に対するiPS細胞治療の流れは以下の通りです。

1.神経細胞への分化誘導

まずは患者の体細胞からiPS細胞を作製し、そのiPS細胞を「神経前駆細胞」あるいは「神経細胞」へと分化誘導します。

神経前駆細胞は、損傷した脳領域において神経細胞へと分化し、神経回路の再建を促す役割を持ちます。

2.損傷部位への移植

分化誘導した神経細胞あるいは神経前駆細胞を、損傷した脳部位に移植します。

これにより、損傷した神経細胞の代替となる、 神経回路の一部を再建し、機能回復を促す、 神経栄養因子を分泌し、周囲の細胞の生存や回復を助ける、といった効果が期待できます。

3.経過観察とリハビリ

移植後、移植した細胞が機能しているか、炎症や腫瘍形成などがないかを慎重に観察します。

リハビリテーションを併用し、神経機能の再構築を図ります。

iPS細胞を用いた治療法は多くの可能性を秘めていますが、現時点では臨床応用にはいくつかの課題が残ります。

・腫瘍化のリスク:未分化な細胞が残ると、腫瘍化する可能性があります。

・効率的な分化誘導:安定して神経細胞へ分化させる技術の確立が必要です。

・移植後の定着:移植した細胞が損傷部位で生着し、機能するかが重要です。

・倫理的・社会的な議論:細胞の遺伝子操作に関する議論も必要です。

現在、iPS細胞を使った神経疾患への応用は進んでおり、大脳損傷や脊髄損傷、パーキンソン病などを対象とした臨床研究が進展しています。

例えば、神経前駆細胞を脳梗塞の後に移植し、運動機能の回復を図る試験、外傷性脳損傷患者に対して移植し、認知機能の改善を目指す研究が行われています。

特に、ヒトiPS細胞由来の神経前駆細胞移植は一部の動物モデルで有効性が示され、ヒトへの応用が期待されています。

iPS細胞を用いた大脳損傷の治療は、神経細胞の置換と神経ネットワークの再建を目的とし、自然には修復しにくい脳損傷の新たな治療法として大きな希望をもたらします。

しかし、安全性や効率性の確立が今後の課題であり、慎重な研究の進展が必要です。

今後、臨床試験の成功によって実用化が進むことで、重篤な神経損傷を持つ患者に大きな恩恵をもたらすと期待されています。

今回の研究成果は再生医療にどのような影響を及ぼすか?

過去の報告において、外傷性脳損傷1週間後の脳組織は、損傷直後と比較して細胞移植後の細胞の生着や神経突起伸長の成績が良いことが分かっていました。

そこで、研究チームは外傷性脳損傷の1週間後の脳組織は、損傷直後と比較して細胞移植に適した環境を持っているという仮説を立て、神経損傷治療に有効性を示す可能性のある候補物質の選定を行いました。

トランスクリプトーム解析により、脳損傷直後と1週間後の2つの時間状態間の脳組織におけるRNA発現を比較し、候補物質を選択しました。

候補物質が、脳の損傷したニューロンにどのような影響を与えるかを検討するために、脳オルガノイド由来のニューロンを用いて、酸化ストレス付加条件における細胞毒性試験を実施しました。

検討より、成長因子であるPGRNのヒト組み換え体(rhPGRN)の投与が、Aktリン酸化によるアポトーシスを減少させ、ニューロンの生存率を強化する作用があることが分かりました。

さらに、rhPGRNの細胞移植治療の効果を検証するために、rhPGRNで処理したヒトiPS細胞由来脳オルガノイド(hiPSC-CO)をマウスの脳に移植し、3か月後に脳の組織学的評価を行いました。

その結果、処理をしていない群と比較してrhPGRN処理群ではhiPSC-COの生着効率が大幅に向上し、マウス脳の皮質脊髄路に沿って神経突起伸長が促進されていることが確認されました。

結果として、研究グループは、成長因子として知られるN結合型糖たんぱく質のプログラニュリン(PGRN)でヒトiPS細胞由来脳オルガノイドを前処理すると、マウスの脳に移植した際に細胞の生着と神経突起伸長の両方を改善することを明らかにしました。

これらの結果より、rhPGRNが、細胞移植治療時のiPS細胞由来ニューロンの生着と神経突起伸長を強化するプライミング剤として作用する可能性があることが示唆されました。

今後研究グループは、投与経路や腫瘍形成の可能性などを検討し、詳細に効果を検証することで、より安全で効果のある細胞移植治療法の開発を行っていく予定です。