iPS細胞使い1型糖尿病の治療 京大病院が治験開始を発表

免疫の異常などで発症するとされる「1型糖尿病」について、京都大学医学部附属病院はiPS細胞から血糖値を下げる「インスリン」を分泌する細胞を作って患者に移植する治験を開始したと発表しました。

現在進行中の患者の経過は良好で2030年代の実用化を目指したいとしています。

この治験では、iPS細胞から作製した膵島細胞をシート状に加工した製品「OZTx-410」を患者の腹部皮下に移植し、安全性と有効性を評価しています。

実施している機関は京都大学医学部附属病院の糖尿病・内分泌・栄養内科、肝胆膵・移植外科の各科と、協力企業としてオリヅルセラピューティクス株式会社が参加しています。

観察期間は移植後最大5年間としており、2025年2月に第1例目の患者に対してOZTx-410の移植手術が行われています。

この患者の術後の経過は良好で、患者はすでに退院しています。

術後1ヶ月までの安全性に大きな問題は認められておらず、今後は第2例目の移植に向けた準備が進められています。

この治験は計3例の実施が予定されており、2030年代の実用化を目指しています。

今後の課題として、長期的な安全性の確認、iPS細胞から膵島細胞への大量培養技術の確立、免疫抑制の最適化などが挙げられます。

糖尿病とは?

糖尿病とは、血液中のブドウ糖、つまり血糖が慢性的に高くなる病気です。

血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の分泌や働きに問題が生じることで発症します。

血糖値が高い状態が続くと、目・腎臓・神経・心臓・脳・足など、全身にさまざまな合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見と継続的な管理がとても大切です。

私たちは食事で炭水化物(糖質)を摂ると、それがブドウ糖になって血液中に吸収され、血糖値が上がります。

このとき、膵臓からインスリンが分泌され、血糖を体の細胞へ送り込み、エネルギーとして使います。

糖尿病では、この「インスリンの作用」がうまく働かないため、血糖が高いままになってしまうのです。

高血糖が長期間続くと、様々な慢性合併症が起こりやすくなります。

糖尿病は完治する病気ではありませんが、適切な治療と生活習慣の改善によって、健康的に長く生活することが可能です。

多くの場合、糖尿病は「生活習慣病」として知られていますが、これは主に中年以降に起こるタイプ、いわゆる2型糖尿病を指します。

一方で、小児や若い人にも起こる糖尿病(インスリンが出なくなるタイプ)もあり、体質や免疫の異常が原因となるケースもあります。

つまり、「食べすぎ・運動不足だけが原因」という単純な病気ではなく、体質、遺伝、免疫、環境などが複雑に絡み合って発症する病気です。

1型糖尿病と2型糖尿病

1型糖尿病と2型糖尿病はどちらも「血糖値が慢性的に高くなる病気」ですが、原因や発症の仕方、治療法が大きく異なります。

1型糖尿病(Type 1 Diabetes)は、自己免疫反応により、膵臓のβ細胞(インスリンを作る細胞)が破壊される疾患です。

その結果、体内でインスリンがほとんど作られなくなりますが、原因は明確に解明されていません。

現在では遺伝要因やウイルス感染などが関与していると考えられています。

若年での発症が多いことが特徴ですが、成人発症もあり、これはLADA、緩徐進行1型糖尿病と呼ばれています。

主な治療はインスリン注射が必須であり、経口薬では治療できません。

食事療法、運動療法も併用するものの、インスリンがなければ生命を維持できない疾患です。

一方で2型糖尿病(Type 2 Diabetes)は、インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)と、インスリンの分泌量が減ることで、血糖が下がらなくなるというものがあります。

肥満、運動不足、過食、ストレスなど、生活習慣や遺伝が主な原因とされています。

主に中高年以降で発症しますが、近年は若年でも増加しています。

初期は症状が乏しく、健康診断で見つかることも多くみられます。

主な治療は食事療法・運動療法が基本であり、必要に応じて内服薬やインスリンを使用します。

しかし、インスリンが完全に出なくなるわけではありません。

1型糖尿病の詳細

1型糖尿病は、自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんどまたは全く分泌されなくなる病気です。

結果として血糖値を正常に保つことができず、インスリンの外部からの補充が生涯必要になります。

1型糖尿病の発症には、以下のような遺伝的素因と環境因子が関与します。

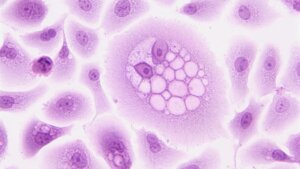

まず、膵島(ランゲルハンス島)β細胞を自己免疫が攻撃するというもので、GAD抗体、IA-2抗体、インスリン自己抗体(IAA)などが検出されます。

遺伝要因としては、HLA-DR3, DR4 など特定のHLA型がリスクを高めます。

さらにウイルス感染(エンテロウイルスなど)、離乳食の早期導入、ビタミンD不足などの関連が疑われています。

発症年齢は小児期〜若年成人が中心(10〜20代)で、急性発症が多く、時に糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)を伴います。

そして血中Cペプチド(インスリン分泌の指標)は著しく低下または検出されません。

症状は、多飲・多尿、体重減少、倦怠感・脱力、視力低下、嘔気・腹痛(ケトアシドーシスの前兆)、昏睡(重度の場合)が挙げられます。

中でも糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)は深刻です。

これは1型糖尿病に特有の急性合併症で、インスリン欠乏によって以下のような代謝異常が起こります。

まずは脂肪分解の亢進から始まり、ケトン体産生を経由してアシドーシス(血液の酸性化)をまねく症状、そして高血糖による浸透圧利尿、そして脱水・電解質異常という症状です。

これらの症状は生命を脅かす危険な状態で、緊急の治療(輸液+インスリン投与)が必要です。

iPS細胞を使った治験の流れ

iPS細胞を用いた治験、臨床試験は、通常の新薬や治療法と比べて倫理的・技術的なハードルが高く、安全性に細心の注意が払われるため、厳格なステップを経て実施されます。

iPS細胞から目的の細胞(例:膵島細胞、網膜細胞、心筋細胞など)への分化誘導技術を確立することから着手し、動物実験で安全性・有効性を評価します。

このステップでは目的の機能(例:インスリン分泌)が果たされるか、腫瘍化や免疫拒絶が起きないかがチェックされ、製品の「品質管理基準(GMP)」も同時に確立されます。

そして再生医療等製品の臨床試験(治験)を実施するために、厚生労働省とPMDA(医薬品医療機器総合機構)に届け出を行います。

必要に応じて、特定認定再生医療等委員会(倫理・科学的妥当性の審査)の承認も必要です。

治験は第1相〜第3相に分かれ、第1相(Phase I)では少数の患者に投与し、副作用や生着状態などを評価します。

iPS細胞ではこれが極めて重要とされています。

第2相(Phase II)では有効性と安全性の検証が中心です。

投与量や方法を検討しつつ、有効性(例:インスリン分泌能改善)もチェックします。

そして第3相(Phase III)は大規模比較試験です。

他の治療法(例:従来の膵島移植)との比較などを行い、ここでのデータが承認申請の根拠となります。

再生医療では条件・期限付き承認制度があるため、第2相で条件付き承認を取得し、実用化後もデータ収集を継続するケースがあります。

次に製造体制の確立が行われ、安定した製造ができる体制(GMP適合施設)での量産体制を整備します。

ここではiPS細胞の「品質(遺伝子異常の有無など)」を常に確認する仕組みを構築します。

有効性・安全性が確認されると厚生労働省の承認を取得、市販後も長期的な副作用やがん化などのリスクをモニタリング(PMS)が必要です。

OZTx-410を使った治療方法

OZTx-410を用いた1型糖尿病の治療法は、iPS細胞由来の膵島細胞シートを患者の腹部皮下に移植し、インスリン分泌機能を再建することを目指す先進的な再生医療です。

OZTx-410は、ヒトiPS細胞から分化させた膵島細胞(iPICs)をシート状に加工した製品です。

これらのiPICsは、低分子化合物を用いた独自の精製方法で製造され、安全で均一かつ高純度な膵内分泌細胞凝集塊として、グルコース負荷や低血糖に応答した生理的なインスリン分泌能を発揮することが期待されています。

対象となる患者は、内因性インスリン分泌能が廃絶し、血糖管理が困難な1型糖尿病患者です。

手術方法は、まず全身麻酔下で腹部皮下にOZTx-410を移植するステップで、シート端を合成吸収性縫合糸で固定し、複数枚のシートを移植します。

移植後、免疫拒絶反応を防ぐため、免疫抑制剤を投与します。

これにより、移植したiPICsの長期的な生着と機能維持を図ります。

用いるiPS細胞ストックは、京都大学iPS細胞研究財団が確立したiPS細胞ストックを原材料として使用します。

iPS細胞は、佐竹マルチミクス株式会社と共同開発した高効率連続培養シングルユースシステム、および東洋製罐グループホールディングス株式会社と開発したウェルバッグを活用し、培養・分化誘導を行い、膵島細胞の安定的かつ大量な培養を実現します。

この治療法は、従来の膵島移植におけるドナー不足や複数回の移植が必要といった課題を克服し、1型糖尿病患者の血糖値の正常化や生活の質の向上を目指しています。

今後の治験結果により、2030年代の実用化が期待されています。