毒性の強い腸内細菌が造血幹細胞移植の重篤な合併症を引き起こすことを発見

近年、腸内細菌叢といくつかの疾患に深い関連があることを、ゲノム解析技術が明らかにしつつあります。

再生医療に関しては、臓器移植において免疫細胞が移植された臓器を異物とみなして攻撃し、拒絶反応が起こる事が知られています。

中でも、白血病治療などで行われる造血幹細胞移植では移植された造血幹細胞由来の免疫細胞が、移植患者の臓器を異物とみなし攻撃する「移植片対宿主病(GVHD:Graft Versus Host Disease)」を発症することが知られています。

これまでの研究で、造血幹細胞移植の治療過程で腸内細菌叢のバランスが乱れ、エンテロコッカス属の細菌が増加することで、移植片対宿主病が悪化することが報告されていました。

大阪公立大学大学院医学研究科ゲノム免疫学の植松智教授(東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センターメタゲノム医学分野特任教授を兼任)、藤本康介准教授(東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センターメタゲノム医学分野特任准教授を兼任)らと、東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター健康医療インテリジェンス分野の井元清哉教授らの共同研究グループは、大阪公立大学医学部附属病院の造血幹細胞移植(同種移植)患者46名の糞便のメタゲノム解析を実施し、46名のうち30名でエンテロコッカス属の細菌が増加していることを明らかにしただけでなく、一部の症例で毒性の強いエンテロコッカス・フェカーリス(Enterococcus faecalis)が存在し、GVHDの発症に関わることを見出しました。

研究成果は、「An enterococcal phage-derived enzyme suppresses graft-versus-host disease」という論文タイトルで、科学誌Natureに発表されました。

この研究のポイントは以下の4つです。

- 造血幹細胞移植患者の腸管内で毒性の強い腸内細菌を特定したこと。

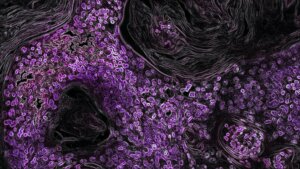

- この腸内細菌はバイオフィルムを形成し、腸管内で増加していることを明らかにしました。

- メタゲノム解析から同定したファージ由来の溶菌酵素(エンドライシン)で、バイオフィルムごと菌を溶解することが可能であると確認しました。

- エンドライシンの投与が移植片対宿主病の悪化を抑制し、死亡率を大幅に改善することをマウスで確認しました。

腸内細菌叢とは?

腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)とは、腸内に生息している細菌の集まり、いわゆる「腸内フローラ(microbiota)」のことを指します。

これらの細菌は、消化管内、特に大腸に多く存在し、人体に多くの影響を与えます。

腸内細菌叢は、健康や病気に深く関わっており、特に消化、免疫機能、代謝、さらには脳や精神的な健康にも影響を及ぼすことが研究によって示されています。

以下に、その主な役割を示します。

まず、栄養吸収と代謝です。

腸内細菌は、食事中の食物繊維やその他の難消化性成分を分解し、短鎖脂肪酸などの栄養素を生成します。

これにより、エネルギーの吸収が助けられます。

次に今回の研究と密接に関わる免疫機能の調整です。

腸内細菌は、免疫系の発達と維持に重要な役割を果たし、有害な病原体の侵入を防ぎます。

さらに病原菌の抑制にも大きな役割を果たします。

有益な腸内細菌は病原性の細菌やウイルスの増殖を抑え、感染症から体を守ります。

さらに近年、「腸脳相関(gut-brain axis)」として知られる腸と脳の密接な関係が注目されています。

腸内細菌のバランスが崩れると、うつ病や不安症といった精神的な健康にも影響を与える可能性があるとされています。

腸内細菌叢は、食生活や生活習慣、抗生物質の使用などによって影響を受けやすく、バランスが崩れると健康リスクが高まることもあります。

したがって、プロバイオティクス(善玉菌)やプレバイオティクス(善玉菌の栄養源)を摂取することで、腸内環境のバランスを保つことが推奨される場合があります。

腸内細菌叢はどんな細菌によって構成されているのでしょうか?

腸内細菌層には非常に多くの種類が存在し、それぞれが異なる役割を果たしています。

これらの細菌は大きく分けて「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」として説明することが一般に受け入れられつつあるため、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」として説明しましょう。

まず善玉菌は、人体にとって有益な働きをする細菌です。

消化、免疫、病原菌の抑制など、健康維持に重要な役割を担っています。主な善玉菌には以下のようなものがあります:

・ビフィズス菌(Bifidobacterium):腸内で主に炭水化物を分解し、酢酸や乳酸を生成して腸内を酸性に保ち、有害な病原菌の増殖を抑える働きがあります。

大腸で特に多く見られる細菌です。

・乳酸菌(Lactobacillus):乳酸を生成する細菌で、腸内の酸性度を高め、悪玉菌の増殖を防ぎます。

ヨーグルトや発酵食品に含まれており、消化や免疫機能を助けます。

・エンテロコッカス(Enterococcus):腸内の細菌バランスを整える作用があり、主に小腸で働きます。

乳酸を生成し、悪玉菌を抑制します。

悪玉菌は、過剰に増殖すると健康に害を与える細菌です。

消化不良や腸内腐敗を引き起こし、有害物質を生成して体調不良や病気のリスクを高めます。

主な悪玉菌は次の通りです:

・ウェルシュ菌(Clostridium perfringens):腸内でタンパク質を腐敗させ、有害物質(アンモニアやフェノール)を生成します。これが腸内の炎症や病気を引き起こす可能性があります。

・大腸菌(Escherichia coli):大腸に生息しており、腸内環境が悪化すると病原性の大腸菌が増殖し、下痢や感染症を引き起こすことがあります。

通常は無害な株もあります。

・黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus):主に外部から感染することが多いですが、腸内で増殖すると有害な毒素を生成し、感染症の原因になります。

そして日和見菌は、通常は無害ですが、腸内環境が悪化すると悪玉菌のように振る舞い、健康に悪影響を与える可能性があります。

腸内の状態に応じて、善玉菌にも悪玉菌にもなり得ます。

・バクテロイデス(Bacteroides):健康な腸内では有益ですが、腸内環境が悪化すると病原性を持つことがあります。

・クロストリジウム(Clostridium):一部は病原性を持つものの、腸内での栄養分の分解に関与し、有益な役割も果たす日和見菌です。

腸内細菌叢は、腸内の善玉菌と悪玉菌、日和見菌のバランスが取れていることが重要です。

理想的には、善玉菌が優勢で、悪玉菌の増殖が抑えられている状態が健康的とされます。

腸内細菌叢のバランスは、食生活やストレス、運動、抗生物質の使用などによって影響を受けます。

移植片対宿主病とはどんな疾患か?

移植片対宿主病とは、主に造血幹細胞移植や骨髄移植などでドナーの免疫細胞が、移植を受けた患者(レシピエント)の体を「異物」として認識し、攻撃を始めることによって発症する病気です。

移植片対宿主病は、急性移植片対宿主病と慢性移植片対宿主病の2種類が確認されています。

急性移植片対宿主病は、移植後100日以内に発症することが多く、皮膚、消化管、肝臓が主なターゲットとなります。皮膚の発疹や下痢、肝機能障害などの症状が現れます。

一方、慢性移植片対宿主病は、移植後100日以降に発症し、急性よりも広範な臓器(皮膚、眼、口腔、肺など)が影響を受け、全身性の症状が出ることがあります。

原因は、移植されたドナーの免疫細胞(T細胞など)が、レシピエントの細胞を攻撃することで起こります。

この攻撃は、レシピエントのHLA(ヒト白血球抗原)がドナーの免疫細胞にとって「異物」として認識されるために引き起こされます。

治療するためには、まず免疫抑制薬の使用が基本となります。たとえば、ステロイドやシクロスポリン、タクロリムスなどの薬剤が投与され、ドナーの免疫反応を抑えることが目標です。

しかし、免疫抑制剤の使用によって感染症のリスクが高まるため、慎重な治療が必要です。

移植片対宿主病は疾患の一種ですが、このメカニズムの存在にはメリットとデメリットがあります。

メリットとしては、ドナーの免疫細胞がレシピエントのがん細胞を攻撃する「移植片対腫瘍効果」(Graft-Versus-Tumor Effect, GVT)という利点があります。

このため、移植片対宿主病は一部のがん治療では有益とされることもあります。

一方でデメリットとしては、移植片対宿主病が重篤になると、命に関わることもあるため、早期発見と治療が非常に重要です。

現在、移植片対宿主病は移植医療において非常に重要な課題であり、移植前のドナーとレシピエントのHLA適合性を高める努力がなされています。

今回の研究詳細

造血幹細胞移植の治療では、感染症から身を守るために抗菌薬を使用しますが、この毒性の強いEnterococcus. faecalisは腸管内でバイオフィルムを形成することで、抗菌薬から逃れて増殖していると考えられました。

また、毒性の強いEnterococcus. faecalisを定着させたマウスでは、移植片対宿主病が悪化することが明らかとなりました。

そこで本研究グループは、Enterococcus. faecalisに特異的に作用し、バイオフィルムを破壊することが可能な溶菌酵素を探索するため、E. faecalisのメタゲノム解析を行いました。

その結果、新規の溶菌酵素(エンドライシン)を同定しました。

このエンドライシンを毒性の強いEnterococcus. faecalisを定着させた移植片対宿主病モデルマウスに投与したところ、移植片対宿主病の悪化を抑制し死亡率が大幅に改善することを確認しました。

本研究成果は移植片対宿主病に対する治療薬開発に大きなヒントとなる知見です。

今後Enterococcus. faecalis特異的なファージ由来のエンドライシンを用いた移植片対宿主病に対する治療薬の開発が進むと考えられ、移植片対宿主病の治療技術に大きく近づいたと期待されています。

さらに、Enterococcus. faecalis に起因する感染症(心内膜炎、尿路感染症、前立腺炎、腹腔内感染症、蜂窩織炎など)への応用も強く期待され、多方面に大きな影響を与える研究成果ということが認識されています。