リバスキュラーバイオ、血管内皮幹細胞で、血管障害に起因する様々な疾患の治療法開発

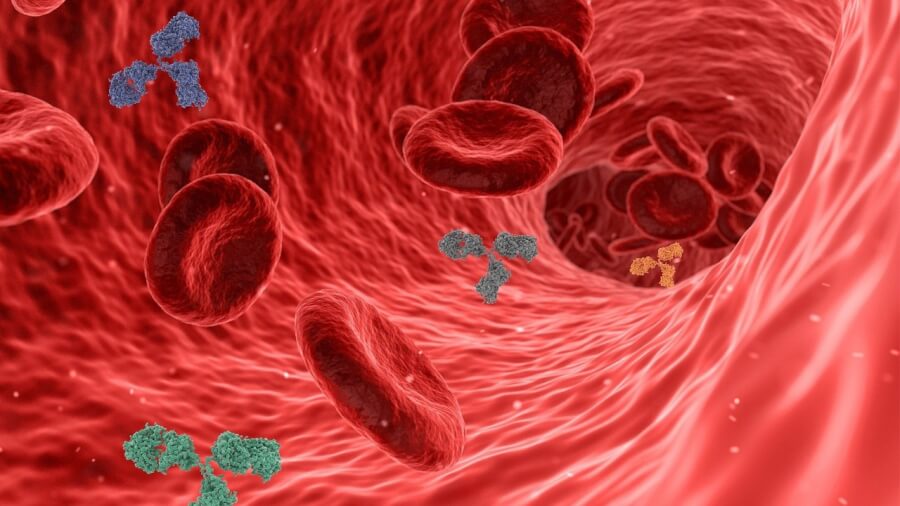

現在、リバスキュラーバイオは、血管内皮幹細胞を活用した新たな治療法の開発を行っています。

新たな治療法の開発を手掛けるスタートアップとして設立されたリバスキュラーバイオは、大阪大学微生物病研究所情報伝達分野の高倉伸幸教授らの研究成果を基に、2022年9月に設立された企業です。

現在は皮下組織から単離した血管内皮幹細胞を培養し、血管様構造を持つ細胞シートを作製して潰瘍組織に移植する治療法の開発などを手掛けています。

リバスキュラーバイオ株式会社は大阪大学から生まれた大学発ベンチャーの一例です。

大学発ベンチャーとは、大学の研究成果を基にして設立された企業のことを指します。

大学の教授や研究者が行った基礎研究や応用研究の成果を社会に還元するために、商業化や事業化を目的として設立されることが一般的です。

このようなベンチャー企業は、大学の知的財産や技術力を活用して、新しい製品や技術を市場に提供し、産学連携を促進する役割を果たしています。

大学発ベンチャーの特徴は、大学の知的財産の活用にあります。

特許や研究成果を基にした技術が、大学発ベンチャーの事業の中核となり、これにより、研究の成果が産業界にスムーズに移転されます。

そして大学の研究成果を社会問題の解決や新しい産業の創出に役立てることができ、社会に対して大きな貢献を果たします。

また、研究の商業化にはリスクが伴いますが、ベンチャーとして事業化することで、研究者は研究に集中しながら事業運営のリスクを分散できます。

日本では、大学発ベンチャーを支援するために、大学や政府機関、ベンチャーキャピタルなどが積極的に支援を行っています。

たとえば、大学の技術移転機関(TLO: Technology Licensing Organization)や大学ベンチャーキャピタル(VC)が、資金調達や事業展開をサポートしています。

また、政府も大学発ベンチャーの振興政策を通じて、スタートアップ企業の成長を後押ししています。

このように、大学発ベンチャーは大学の知識と技術を社会に還元し、経済成長や技術革新に大きな役割を果たす重要な存在です。

リバスキュラーバイオ株式会社とは

リバスキュラーバイオ株式会社は、2022年に設立されたスタートアップ企業で、血管内皮幹細胞を利用した治療法の開発に取り組んでいます。

血管内皮幹細胞は血管の再生や維持に重要な役割を果たす細胞で、同社はこれを基にした細胞治療薬を開発しています。

特に血流障害を伴う難治性皮膚潰瘍や血友病といった疾患に対して、新しい治療法を提供することを目指しています。

この技術は、大阪大学の研究者によって発見されたもので、マウスモデルでの実験で血管再生や虚血改善の効果が確認されています。

リバスキュラーバイオはその研究を基に、ヒトでの治療薬の実現を目指して開発を進めています。

具体的には、大阪大学微生物病研究所の高倉伸幸教授の研究により発見された血管内皮幹細胞を利用し、血管の細胞治療薬の研究および開発を行うスタートアップ企業がリバスキュラーバイオです。

現在、難治性皮膚潰瘍、血友病を対象とした細胞治療薬の開発を中心に取り組んでいます。

リバスキュラーバイオの目的は次の研究知見が基盤になっています。

多くの組織・臓器には特有の幹細胞が存在し、それぞれの組織や臓器の健全な維持や成長に不可欠な役割を担うことが知られていますが,血管においてこのような幹細胞が存在するかどうかは長らく不明でした。

大阪大学の高倉教授らは血管の内腔に存在する血管内皮細胞のなかに、CD157を発現する他と異なる細胞が存在し,この細胞が血管特有の幹細胞である血管内皮幹細胞として血管の再生および恒常性の維持に貢献していることを明らかにしました。

この血管内皮幹細胞を活用することで血管の障害を原因として生じるさまざまな疾患に対する新たな治療法の開発が期待できます。

マウスモデル実験において血管内皮幹細胞による血管再生、虚血改善、血友病の治癒といった有効性が確認できたため、大阪大学の学内グラントである起業プロジェクト育成グラントを活用しヒト血管内皮幹細胞の単離法の開発、機能解析等を進め、医師である大森一生氏をCEOに迎え、2022年10月にリバスキュラーバイオが創業された、という経緯があります。

この創業後OUVC Launch Supportグラント資金(大阪大学のグラント資金)を活用して更に開発を進めた結果、ヒト血管内皮幹細胞の疾患モデルでの有効性確認、培養法の確立、細胞シートの作成に成功しています。

この成功を根拠として、新たな血管治療法実現に向けて新たな投資実行が行われています。

リバスキュラーバイオはこの調達した資金をもとに、難治性皮膚潰瘍の細胞治療薬の実現に向け、血管内皮幹細胞増幅法の細胞培養加工施設への技術移転を進めつつあります。

血管内皮幹細胞の持つ血管新生の機能により、治療薬の無い血流障害を伴う難治性皮膚潰瘍の治療薬開発の実現を目指す、また血管内皮幹細胞による血友病の根治的な治療薬開発も継続して推進することが資金調達によって可能になりました。

主にターゲットとなる疾患、難治性皮膚潰瘍

現在標的となる疾患のうち、最も力が入れられている疾患は、難治性皮膚潰瘍です。

難治性皮膚潰瘍とは、通常の治療では治癒が困難な慢性的な皮膚の傷や潰瘍のことを指します。

主に皮膚の血流障害や感染症、糖尿病などの基礎疾患が原因で発生しやすくなります。

代表的なものとしては、褥瘡(床ずれ)、静脈性潰瘍、糖尿病性潰瘍などがあります。

主な特徴として、長期間治癒しない(数週間から数ヶ月以上にわたり治らない場合が多い)、慢性的な痛み(潰瘍部位が慢性的に痛みを伴うことがある)、そして血流障害(血管の障害により、必要な酸素や栄養が傷口に十分に届かず、治癒が遅れる)が挙げられます。

治療は通常、潰瘍の原因となる基礎疾患の管理(例: 糖尿病の管理や血流改善)、創傷ケア、抗菌薬の使用などが行われますが、難治性の潰瘍では効果が限られていることが多く、リバスキュラーバイオのような企業が研究している細胞治療のような新しいアプローチが期待されています。

治療に重要な細胞、血管内皮幹細胞

血管内皮幹細胞(Endothelial Stem Cells)は、血管の内壁を形成する血管内皮細胞の一部で、血管の再生や修復を担う幹細胞です。

幹細胞とは、自己複製と分化能力を持ち、さまざまな種類の細胞に変化することができる細胞のことです。

血管内皮幹細胞は、主に傷ついた血管を修復し、血管の新生を促進する役割を果たしています。

特徴は以下の3つが挙げられます。

- 血管の恒常性維持: 血管内の損傷や老化に応じて、内皮細胞を供給し、血管を修復します。

- 血管再生能力: 虚血や血管損傷に対して、新たな血管を形成することで、血流を回復する機能を持ちます。

- CD157陽性細胞: 研究では、血管内皮幹細胞が特定の表面マーカー(CD157など)を発現することが発見され、これをもとに特定されています。

CD157(Cluster of Differentiation 157)は、別名「Bone Marrow Stromal Antigen-1 (BST-1)」とも呼ばれる細胞表面分子です。

これは、免疫系や炎症反応に関与するタンパク質で、主に白血球の一種である単球やマクロファージ、また骨髄由来の細胞などに発現しています。

CD157は、NAD⁺(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)分解酵素の一種であり、NAD⁺を分解してシグナル伝達に関与する物質を生成する役割があります。

CD38に類似しており、免疫応答や炎症の制御に重要です。

また、CD157は細胞接着や細胞間のシグナル伝達にも関わっており、特に免疫細胞が感染部位や炎症部位に移動する際に、細胞の動きや接着を助ける機能があります。

加えて、腫瘍細胞や血液系のがんの進展にも関与しているとされています。

説明を血管内皮幹細胞に戻しましょう。

リバスキュラーバイオなどの企業では、この血管内皮幹細胞を用いて、血流障害や血管損傷に起因する疾患(例: 難治性皮膚潰瘍や血友病など)の治療法を開発しています。血管内皮幹細胞の移植によって、新たな血管の形成や損傷部位の修復を促進することで、従来の治療では困難だった疾患の治療を可能にすることが期待されています。

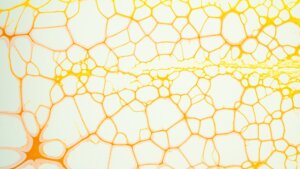

血管内皮幹細胞から分化する血管内皮細胞は、血管の内壁を覆う細胞で、酸素や栄養分を体内の組織に供給する重要な役割を果たしています。

これらの細胞は、血管の恒常性を維持し、血管の再生や修復に関与しています。血管内皮細胞が損傷すると、血管が破壊され、臓器の機能障害が起こる可能性がありますが、再生医療の進展により、その治療方法が模索されています。

血管内皮細胞の役割は以下の3つです。

- 血管のバリア機能: 血管内皮細胞は、血液と周囲の組織の間のバリアとして働き、必要な物質の選択的な透過を行います。

- 血管の修復: 損傷した血管内皮細胞は、周囲の内皮細胞や血管内皮幹細胞が増殖して修復を行います。

- 血管新生: 新しい血管が必要な場合、血管内皮細胞は増殖して新たな血管網を形成し、酸素や栄養供給を改善します。

現在再生医療では、血管内皮細胞やそれに関連する幹細胞を使った治療が研究されています。以下が主な応用例です。

・組織再生: 損傷した臓器や組織に新しい血管を供給することで、組織の再生を促進します。

これにより、虚血性疾患(心筋梗塞や脳卒中など)や糖尿病性潰瘍の治療が期待されています。

・細胞治療: 血管内皮幹細胞を体外で培養し、損傷部位に移植することで血管を再生させる細胞治療が開発中です。

特にリバスキュラーバイオのような企業は、血管新生に寄与する血管内皮幹細胞を用いた治療薬の研究を進めています。

・3Dバイオプリンティング: 血管内皮細胞を使った3Dプリンティング技術により、臓器や組織の血管網を再現し、複雑な臓器移植や人工臓器の実現に向けた研究が進んでいます。

これらの技術は、血管の再生を通じて、従来の治療法では治癒が難しい疾患に対する革新的な治療法を提供する可能性があります。

再生医療の分野で血管内皮細胞の役割は非常に重要視されており、今後の医療技術の発展に大きく寄与すると期待されています。