iPS細胞から作製した角膜上皮細胞シートを移植する 世界初の臨床研究を完了

大阪大学大学院医学系研究科の西田幸二教授(眼科学)らのグループは、ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製した他家角膜上皮細胞シートを角膜上皮幹細胞疲弊症の患者に移植する臨床研究を行いました。

この研究は、First-in-humanと呼ばれ、これは“ヒトに初めて投与する”ことを意味しています。

臨床で行った治験の結果、全4例で腫瘍形成や拒絶反応といった問題が発生せず、安全性が確認されました。

また、全例で角膜上皮幹細胞疲弊症の病期の改善、矯正視力の改善、角膜混濁の減少が認められ、有効性を支持する結果を得ました。

この研究成果は、英国科学誌「Lancet」に、「 ”Induced pluripotent stem-cell-derived corneal epithelium for transplant surgery: a single-arm, open-label, first-in-human interventional study in Japan”」というタイトルで、論文として発表されました。

角膜研究の背景

角膜は眼球の最前面に位置し、光を集めて網膜に焦点を合わせる重要な役割を担います。

しかし、角膜に損傷や疾患が生じると視力が低下し、重度の場合は失明に至ることもあります。

従来の治療法としては角膜移植が一般的ですが、ドナー不足や拒絶反応の問題があり、多くの患者が適切な治療を受けられない状況です。

2006年に山中伸弥博士らによって開発されたiPS細胞は、体細胞から誘導された多能性幹細胞であり、あらゆる細胞に分化する能力を持っています。

この技術は、再生医療や創薬において画期的な可能性を秘めており、免疫適合性を調整することで拒絶反応を回避できる点が大きな利点です。

角膜についての臨床研究は、日本国内で実施され、主に大阪大学や理化学研究所の研究チームが中心となって進められました。

研究対象は、角膜上皮幹細胞機能不全症と診断された患者であり、視力の改善が難しいケースが対象とされました。

角膜上皮幹細胞機能不全症(Limbal Stem Cell Deficiency, LSCD)は、角膜の透明性と正常な機能を維持するために重要な役割を果たす角膜上皮幹細胞(リムバル幹細胞)が損傷または不足することで発症する疾患です。

この状態により、角膜の正常な上皮が再生できなくなり、視力低下や角膜の曇り、さらには失明につながることがあります。

目の充血、角膜の曇りや表面の不規則性、そして角膜の血管新生(通常血管が存在しない角膜に血管が伸びてくる)が症状としてみられ、重症の場合、視力低下や光に対する過敏症が起こります。

化学物質や熱による損傷、ヘルペスや結膜炎の重症例、スティーブンス・ジョンソン症候群や重症の乾癬、長期間のコンタクトレンズ使用、そして先天性疾患:アノマロスティック遺伝性疾患などが原因とされています。

角膜の臨床検査(スリットランプ検査、蛍光染色検査)や幹細胞の存在を評価する生体染色、さらに血管新生や瘢痕形成の有無を調べる画像診断で現在は診断されています。

治療方法はこれまでいくつかの方法が開発され、臨床で行われています。

まず保存的治療は、症状を管理するために人工涙液やステロイド点眼薬を使用して行われます。

外科的治療では、角膜移植:角膜全層または部分層移植が検討される場合があります。

また、近年ではリムバル幹細胞移植:健康なリムバル幹細胞を他人(同種)または自己(自家)から移植する治療法、そしてこの研究で行われた培養細胞シート移植、つまり患者自身の幹細胞を培養して角膜上皮に移植する再生医療技術が使われる、または使われようとしています。

現在はiPS細胞やES細胞を用いたリムバル幹細胞の再生研究が進んでおり、将来的な治療の可能性として期待されています。

角膜再生とiPS細胞

角膜移植とiPS細胞の関係について説明します。それぞれの概要を理解した上で、iPS細胞を用いた再生医療の可能性について触れます。

角膜移植は、損傷や疾患によって透明性や機能を失った角膜を、健康なドナーの角膜に置き換える外科手術です。

現在、角膜疾患に対する治療の中核となっています。

角膜移植の種類は次に挙げる2つが行われています。

- 全層角膜移植(Penetrating Keratoplasty, PK):これは角膜全層を移植する方法であり、主に重度の疾患や外傷で角膜の全層が損傷した場合に適用されています。

- 部分層角膜移植(Lamellar Keratoplasty, LK):これは角膜の特定の層のみを移植する方法です。

例として深層前部角膜移植(DALK)、内皮角膜移植(DSAEK、DMEK)があり、患者の状況によって使い分けられています。

しかしこの治療方法には、いくつか課題があります。

まずドナー不足です。

角膜移植には提供者のドナーが必要であり、世界的に不足しています。

そして移植時の拒絶反応が挙げられます。

他人の組織を移植するため、免疫拒絶反応のリスクがあります。

そして移植後、時間が経つと透明性が失われる場合があることも重要な課題とされています。

近年発展しているiPS細胞を用いた角膜再生医療は、従来の角膜移植の問題点を解決するものとして期待されています。

角膜再生のためのステップを解説します。

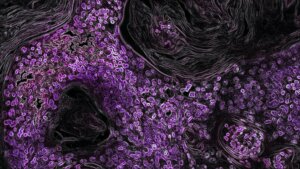

まず、角膜上皮幹細胞の作製です。

iPS細胞から角膜上皮幹細胞を分化誘導し、患者の角膜に移植する技術であり、角膜上皮幹細胞機能不全症などの治療に有望と考えられています。

さらに角膜内皮細胞の作製も研究されており、iPS細胞から角膜内皮細胞を作り出し、内皮細胞の機能不全を治療することが試みられています。

この治療方法は、特に高齢者で多い角膜内皮障害(例:フックス内皮ジストロフィー)の治療に期待されています。

全層角膜の再構築も基礎研究レベルで試みられており、角膜上皮、実質、内皮を含む全層の角膜組織を作製する研究も進行中です。

メリットとして、ドナー依存からの解放、自家iPS細胞を使用すれば、ドナー不足の問題を克服できること、そして拒絶反応の回避、患者自身の細胞を用いることで免疫拒絶反応のリスクを低減することができます。

しかし現在、iPS細胞を利用した角膜治療は臨床試験段階であり、まだ一般的な治療法ではありません。

・ドナーの制約を解消し、より多くの患者が迅速に治療を受けられる。

・長期的な安定性と視力改善が期待される治療法が確立される。

・角膜移植後の拒絶反応に依存しない持続可能な治療が提供される。

この3つの課題をクリアすることが期待されており、多くの研究機関で新しい技術、治療方法の開発が行われているのが現状で、今回の臨床治験の結果が良好であったことは、これまでの中でも大きな一歩と言えます。

研究のステップ

研究においては、以下のステップが採用されました。

- iPS細胞の作製:患者自身の細胞(通常は皮膚細胞)を採取し、遺伝子導入技術を用いてiPS細胞を誘導します。

- 角膜上皮細胞への分化誘導:特定の培養条件下で、iPS細胞を角膜上皮細胞に分化させます。

- 細胞シートの作製:分化した角膜上皮細胞を専用の培養基材に配置し、シート状に形成し、移植が可能な形態にします。

- 移植手術:最後に作製した細胞シートを患者の角膜に移植し外科的治療は一段落し、経過観察に移行します。

このステップに従って行った今回の研究結果は、臨床試験として良好な結果が得られており、臨床実装に対して大きく進んだと言えます。

本研究の意義と課題

この研究は、以下の点で医療分野に大きな影響を与えます。

・ドナー不足の解消:自家細胞由来のiPS細胞を用いることで、ドナー角膜に依存しない治療が可能になります。

・拒絶反応の回避:患者自身の細胞を使用するため、免疫抑制剤の必要性が軽減されます。

・応用可能性の拡大:他の角膜疾患や臓器の再生医療への応用が期待されます。

一方で、以下のような課題が残されています。

・コストの削減:現状ではiPS細胞作製と分化誘導のプロセスが高コストであり、一般医療への普及にはコストダウンが必要です。

・標準化:細胞シート作製プロセスの標準化と品質管理の徹底が求められます。

・長期的安全性:移植後の長期的な安全性データの蓄積が必要です。

本研究から発展する再生医療の将来展望

今回の成功を受け、iPS細胞技術を用いた再生医療の商業化が加速することが予想されます。

特に、オフ・ザ・シェルフ型の汎用iPS細胞バンクの構築が進められれば、コストと供給の問題が解決される可能性があります。

角膜治療に限らず、iPS細胞技術は神経、心筋、膵臓など他の臓器や組織への応用も期待されています。これにより、多岐にわたる疾患の治療が現実のものとなるでしょう。

しかし再生医療が広く普及するには、各国で規制の整備が必要です。

また、倫理的課題も慎重に議論されるべきです。

例えば、iPS細胞作製時における遺伝子操作やクローン技術との線引きが重要な論点となります。

iPS細胞を用いた角膜上皮細胞シートの移植は、再生医療の新たな可能性を示した画期的な成果です。

視力回復が難しい患者に希望をもたらすだけでなく、再生医療技術の応用範囲を大きく広げる一歩となりました。

今後も研究の発展と課題の克服を通じて、多くの人々の生活の質を向上させることが期待されます。