1. 筋萎縮性側索硬化症治療薬候補

2021年5月、慶應大学の研究チーム(医学部神経内科学:中原仁教授が主導)が、全身の筋肉が徐々にうがかなくなる症状を示す難病である「筋萎縮性側索硬化症(ALS:Amyotrophic Lateral Sclerosis)の治療薬候補について発表を行いました。

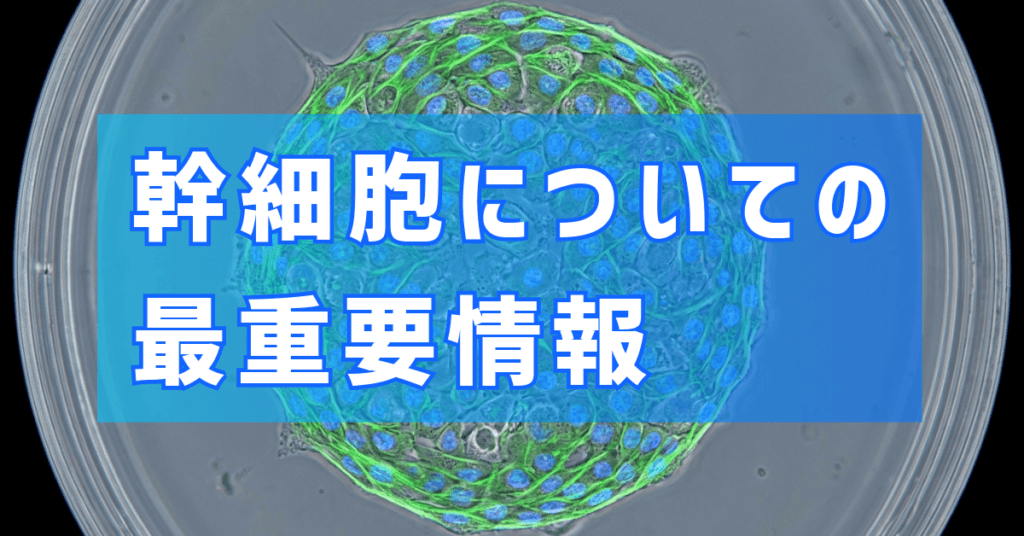

この治療薬候補は、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いた創薬シーズ、創薬ターゲットの探索研究の結果発見された化合物であり、今回の発表では患者に投与する臨床試験(治験)が完了し、安全性と有効性が確認されたとしています。

iPS細胞を使って創薬ターゲット、創薬シーズを探索する研究を「iPS創薬」と呼びますが、iPS創薬で発見した治療薬候補の有効性を治験で確認したのは世界初です。

2. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)とはどんな疾患か?

日本国内では、ALSの発症は10万人あたり年間1人から2.5人が発症し、国内の患者数は、約1万人とされています。

有病率で換算すると、10万にあたり約10人で、そのうち家族性ALSに分類されるものが約5%含まれます。

家族性ALSの場合、約20%がSOD1遺伝子の変異で最も多く、次いでFUS遺伝子変異である事がわかっています。

ALSの症状は、脳や脊髄の神経細胞に異常なタンパク質が蓄積して発症するとされています。

臨床症状として、下位運動ニューロン症状、上位運動ニューロン症状、球麻痺症状、認知機能障害、陰性徴候、解離性小手筋萎縮が知られています。

このうち、代表的とされる2つの症状について解説します。

2-1. 認知機能障害

ALSの患者のうち、半分くらいの患者に人格変化、行動障害、言語障害、追考機能障害などの症状が見られます。

これは、脳の前頭葉機能障害に区分される認知機能障害です。

2-2. 陰性徴候

この症状の中には、感覚障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、褥瘡の四大陰性徴候が含まれます。

陰性徴候はALSが発症した初期では見られませんが、末期では見られることが多く、発症から1年から2年の早い時期で人工呼吸器が必要となる場合には、早期から眼球運動障害が見られることがあります。

解剖学的にみると、上位運動ニューロンと、下位運動ニューロン両方の細胞体が散発的かつ進行性に変性し、脱落する神経変性疾患であり、運動ニューロン疾患に分類されています。

2-3. ロピニロール塩酸塩

ALSは根本的な治療方法がない疾患ですが、この研究によって治療方法確立への道が見え始めました。

研究グループは、ALS患者から細胞を採取し、その細胞からiPS細胞を構築しました。

このiPS細胞を使って、疾患細胞の性質を再現した神経細胞に分化させ、約1200種の既存薬を投与して効果を調べました。

平成28年に、この研究である薬が治療薬候補として有望である事が明らかになりました。

この治療薬の臨床治験において、有効性と安全性が確認されたという事が今回の研究報告です。

使われた薬は、脳神経系の難病の1つであるパーキンソン病の治療薬として使われている「ロピニロール塩酸塩」です。

久光製薬からハルロピ、グラクソ・スミスクラインからレキップとして、後発医薬品としては、共創未来ファーマ、共和薬品工業、東和薬品、沢井製薬などから出ています。

ロピニロール塩酸塩は、神経刺激性リガンドとレセプターの相互作用、そしてドーパミン作動性シナプスに作用します。

この薬がALSの治療薬として有望である事がわかった研究は先にも述べましたように、少し前の話です。

2018年、慶應大学医学部の岡野栄之教授らのグループは、ALS患者から構築したiPS細胞を使って、疾患神経細胞を分化誘導させて、約1200種、既存の薬を試しました。

その結果、ロピニロール塩酸塩では細胞のミトコンドリアが活発になり、細胞が死ににくくなっています。

ALSにはいくつかのタイプがありますが、この研究ではALSの9割を占める型の患者22人の細胞を使って神経細胞を作っています。

その22人からの神経細胞のうち、16人から作った神経細胞でロピニロール塩酸塩は有効性を示しました。

この研究以前に、遺伝子導入して作成したモデルマウスを作製して研究を進めるチームもありましたが、モデルマウスのALSは、ヒトのALSを完全に再現できていないのではないかという意見も出ていました。

そのため、慶應大学の発表した研究結果は注目を集め、ALS治療方法の開発、確立に大きな貢献をすると期待されていました。

そしてこの研究を受けて、2018年に慶應大学の研究チームは、ロピニロール塩酸塩を使った臨床試験を始めることを発表しています。

ALSに限らず、iPS細胞を使って見つけた薬が臨床試験に入るというのは、日本国内ではこれで3例目でした。

臨床試験は、平成30年に始められ、治験のプランでは、ALSを発症して5年以内の患者、20歳から80歳の20人に対して、6ヶ月以上の投与を行いました。

この結果、有効性として、ALSによって低下する複数の筋力、活動量が、投与していない場合と比べると低下するレベルが抑制された、つまり、低下スピードが遅くなったという結果を得ることができています。

いままでの「治療方法が対処療法のみで根本治療ができない」という状態の患者と比べると、ロピニロール塩酸塩を投与した場合は、ALSの症状の進行を約6ヶ月、または7ヶ月遅らせることが、この研究で確認されています。

継続的にロピニロール塩酸塩を服用した場合、さらに今後の研究で服用量、服用パターンが最適化された場合、もっと高い効果が期待できます。

3. 新薬ではなく既存薬であるという事がポイント

新薬の開発には大きく分けて3つのステップがあり、新しい医薬品が製品として使われるようになるまでには、およそ15年から20年近くなるケースもあるとされています。

さらに資金も、約200億円から300億円かかり、基礎研究の段階で見つかった化合物が医薬品として市場に出る確率は約3万分の1とされています。

こうした長期間、大量の資金、低い成功確率を避けて、最近盛んになっているのが、既存薬再開発です。

現在までに製品化された薬品のうち、他の疾患にも効果を示す可能性を予測し、既存薬の新たな効果を探し出すという研究開発です。

この開発には、何千種類の化合物の効果を一気に解析する技術、ハイ・スループット・スクリーニングや、多種多様な化合物を効率的に合成する技術である、コンビナトリアル・ケミストリーの大きな発展が後押ししています。

さらに、AIなどを使ったイン・シリコ解析技術などで薬物と標的の相互作用を予測するなどの技術も発展しつつあります。

しかし、特許などの申請件数は年々減少しています。

これは、大手製薬会社の主力商品の特許が次々と切れ、会社が研究開発に大きな資金投入することを躊躇している状況が原因と考えられています。

しかし、今回のようにiPS細胞を使って疾患細胞を構築する技術が大きな助けとなると考えられています。

モデルマウスの製作には資金と長い時間が必要であり、コストがかかることは必至です。

しかし、iPS細胞は構築してしまえば冷凍保存することが可能であり、何度も分化誘導することによって目的の細胞を準備することができます。

iPS細胞の技術と、AIなどの解析技術は日本由来の技術で固めることができ、いずれも日本の得意分野です。

dw今後、慶應大学で見られたような研究から臨床試験への流れが一般化されれば、今までと比べて低コストで新しい治療方法の開発が可能です。

iPS細胞は、再生医療でのツールとして着目されがちですが、こういった新しい治療方法の開発で、今までよりも短期間、低コストで治療方法の確立にも大きな貢献をしています。

様々なiPS細胞の使い方によって、生命医学の分野がこれから受ける利益は現在予想されているものだけでもかなりの範囲におよびます。