神経膠芽腫の新規治療法の創出

北海道⼤学遺伝⼦病制御研究所の近藤 亨教授らと理化学研究所の⽩⽔美⾹⼦チームリーダーらの研究グループは、副作用の少ない神経膠芽腫の治療方法開発につながる研究結果をNeuro-Oncologyという学術誌に発表しました。

論文は「EVA1-Antibody Drug Conjugate is a new therapeutic strategy for eliminating

glioblastoma-initiating cells(日本語題:EVA1 抗体薬物複合体は膠芽腫幹細胞を殺傷する新しい治療戦略である)」というタイトルで掲載されています。

神経膠芽腫(グリオブラストーマ、Glioblastoma、GBM)は、脳腫瘍の中で最も悪性度が高い腫瘍の一つです。

神経膠細胞(グリア細胞)から発生する腫瘍で、脳のさまざまな部位にできる可能性があり、成人においては、大脳半球で最もよく発生します。

WHO(世界保健機関)の分類でグレード4に位置付けられており、腫瘍の成長が速く浸潤性が高いのが特徴です。

他の脳腫瘍と比べて予後が悪く、生存期間中央値は約15か月とされています(標準治療を受けた場合)。

腫瘍が正常な脳組織に深く浸潤し、しばしば完全に切除できない、そして増殖スピードが速い一方で、血管新生(腫瘍が新しい血管を作り出す能力)も活発であり、腫瘍が栄養を供給する仕組みを維持します。

つまり、非常に厄介な腫瘍です。

神経膠芽腫の正確な原因はまだ解明されていませんが、特定の遺伝子変異(EGFR遺伝子変異、TP53遺伝子変異、IDH遺伝子変異など)が関連、その他には環境要因とされています。

遺伝子の変異については研究によって明らかになりつつありますが、環境要因については現時点では限定的な影響ではないかと考えられています。

症状は腫瘍の位置と大きさに依存しますが、一般的には頭蓋内圧の上昇による頭痛、頭蓋内圧亢進による嘔吐、脳の電気活動が乱れることで発生するてんかん発作が代表的です。

さらに、腫瘍の部位によっては、運動機能障害、感覚障害、記憶障害、言語障害などが生じることがあります。

場合によっては性格や行動の変化ももたらすことがあります。

神経膠芽腫の治療法

神経膠芽腫(グリオブラストーマ、GBM)の治療方法は、腫瘍の高い悪性度と再発リスクを考慮し、多角的かつ集中的なアプローチが採用されます。

腫瘍の体積をできる限り減らす(最大安全摘出)ことを目的とした外科手術は主な治療手段です。

全摘出を目指しますが、腫瘍の浸潤性の高さや重要な脳機能部位への関与により、部分摘出になることもあります。

部分摘出だったとしても、残存腫瘍を減らすことで放射線や化学療法の効果が高まります。

摘出には最新技術が使われており、MRIや術中ナビゲーション、蛍光染色(5-ALA)を使用して、より正確な摘出が可能です。

手術後の残存腫瘍細胞を破壊し、再発を抑えることを目的として行われるのが放射線療法です。

通常、手術後2~6週間以内に開始され、 腫瘍部位に高エネルギーX線を集中的に照射します。

また先進的アプローチとして、MRT(強度変調放射線療法):より正確に腫瘍に放射線を届け、正常組織への影響を軽減します。

多くの腫瘍で行われる化学療法も使われます。

主に使用される薬剤は以下の通りです。

・テモゾロミド(TMZ)

現在の標準治療薬であり、腫瘍細胞のDNA損傷を引き起こし、腫瘍の増殖を抑制します。

最初は放射線療法と併用し(化学放射線療法)、その後、維持療法として単独使用される場合がほとんどです。

テモゾロミドは、副作用が比較的少なく、経口薬なので使いやすい薬です。

・ベバシズマブ(アバスチン)

これは血管新生を抑える分子標的治療薬で、再発時に使用されることが多い薬です。

腫瘍への酸素と栄養供給を遮断することで、腫瘍の増殖を抑制します。

特殊な医療機器(Optune®)を使用する腫瘍治療電場(Tumor Treating Fields: TTFs)が使われるケースもあります。

低強度の交流電場を腫瘍部位に適用し、腫瘍細胞の分裂を物理的に阻害させることが目的で、テモゾロミドによる維持療法と併用されます。

日常生活を送りながら使用できるが、装置を常に装着する必要があります。

腫瘍による症状を緩和する治療である支持療法も行われる場合があります。

脳浮腫を軽減し、頭痛や神経症状を改善するためのステロイド(例:デキサメタゾン)投与、発作が発生する場合に使用する抗てんかん薬などがこの場合使われます。

再発時の治療選択肢には、手術(可能であれば再手術)、放射線の再照射、他の化学療法薬(例:ロムスチン、カルムスチン)がありますが、場合によっては新しい治療方法を求めて臨床試験への参加が選択される場合もあります。

現在新しい治療法として、ペプチドワクチン療法であるCAR-T細胞療法、CAR-T細胞療法、薬剤を脳の腫瘍まで効果的に届ける技術を使った化学療法が開発されつつあります。

しかし、正常組織に浸潤するため、治癒が難しい、化学療法薬の一部が腫瘍に到達しにくいなどの理由で再発確率が高く、治療が困難な腫瘍に分類されています。

今回の研究のポイント

今回の研究のポイントは、次の3つです。

- 膠芽腫幹細胞 (GIC) に発現している膜タンパク質 EVA1 に対する親和性抗 B2E5 の作製に成功。

- GIC を脳に移植した脳腫瘍モデルマウスに対する、MMAE を結合させた B2E5 の強い抗腫瘍効果を確認。

- B2E5-ADC は低副作用で、いくつかの難治がんに対して有効な治療法となることが期待。

北海道大学遺伝子病制御研究所の近藤亨教授らの研究グループは、今回発表された治験も含め、神経膠芽腫(GBM)の新規治療法開発に向けていくつかの研究を進めています。

まず、神経膠芽腫幹細胞(GIC)に特異的に発現する膜タンパク質EVA1を標的とした高親和性抗体B2E5を作製しました。

この抗体に細胞傷害性物質モノメチルアウリスタチンE(MMAE)を結合させた抗体薬物複合体(B2E5-ADC)を、GICを脳に移植した脳腫瘍モデルマウスに投与したところ、強力な抗腫瘍効果が確認されました。

この成果は、副作用の少ない新たな神経膠芽腫治療法の創出の可能性を生み出すものです。

また、神経膠芽腫細胞を正常な神経系細胞へと分化誘導することで、腫瘍を正常組織化する研究にも取り組んでいます。

2021年から2023年にかけて、「神経膠芽腫治療と脳組織再建の同時処理による腫瘍丸ごと組織正常化ストラテジーの確立」という研究課題を進め、さらに2024年からは「神経膠芽腫丸ごと正常組織化法の確立」を目指す研究を開始しています。

これらの研究は、腫瘍細胞を正常細胞に変換することで、根本的な治療法の開発を目指しています。

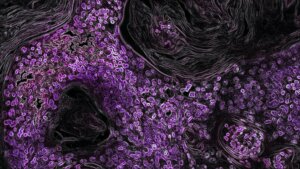

今回発表された研究で着目した神経膠芽腫幹細胞(Glioblastoma Stem Cells, GSCs)は、神経膠芽腫(GBM)に含まれる特殊な細胞群で、腫瘍の成長や再発、治療抵抗性に深く関与しています。

GSCsは通常の腫瘍細胞と異なり、自己複製能力(self-renewal)を持ち、多能性を示し、神経膠芽腫のさまざまな種類の細胞に分化できます。

つまり、一般的な幹細胞の性質を持っています。

そして少数のGSCsが腫瘍全体を形成・維持する能力を持っており、通常の腫瘍細胞よりも高度な腫瘍形成能を有します。

この腫瘍は治療抵抗性が比較的強く、放射線療法や化学療法に対して非常に耐性があります。

特に、GSCsはDNA修復能力が高く、放射線や化学療法によるDNA損傷を効果的に修復してしまうため、根治が非常に難しい腫瘍です。

GSCsは腫瘍微小環境(tumor microenvironment)を形成・維持し、腫瘍細胞の生存に有利な条件を整え、腫瘍血管新生を誘導し、周囲の免疫細胞の機能を抑制する物質を分泌します。

つまり、腫瘍細胞が生存するための戦略を他の腫瘍よりも早くとることが特徴であり、この特徴は進行の速さの大きな原因です。

神経膠芽腫幹細胞の起源を幹細胞に着目すると、以下の事が予想されます。

まずは正常な神経幹細胞の悪性化で、正常な神経幹細胞が遺伝子変異を蓄積し、腫瘍性幹細胞に変化しているというものです。

腫瘍細胞の再プログラム化されることによって、一部の腫瘍細胞が幹細胞様特性を獲得し、この幹細胞様の腫瘍細胞から次々と腫瘍細胞が生み出されているという予測があります。

これに関連して、骨髄由来細胞の関与も疑われており、骨髄由来の前駆細胞が腫瘍内で幹細胞特性を持つのではないかとも予測されています。

今回の研究で解析されたEVA1 は、膠芽腫を含む様々なグリオーマに加えて、様々ながんで発現が検出され、その予後と相関しています。

このため、B2E5 の抗腫瘍能力を保持したヒト抗体を作製することで、GBM を含めた EVA1 発現難治性腫瘍(乳がんや膵がんなど)に対する新たな治療方法が開発されることが期待されています。

また、ヒト体内のEVA1 発現は一部の脂肪組織や造血系細胞に限られることから、B2E5-ADCの副作用は限定的であると考えられます。

つまり、これまでの薬であらわれた副作用を大きく減じることができると期待されています。

副作用による体力の消耗は、腫瘍の治療を妨げる一つの要因です。

この治療方法の実現によって、患者の体力消耗を最小限に抑えながら治療できるようになる事が期待されます。