ヒトiPS細胞からの運動ニューロン誘導法およびシングルセル評価法を開発

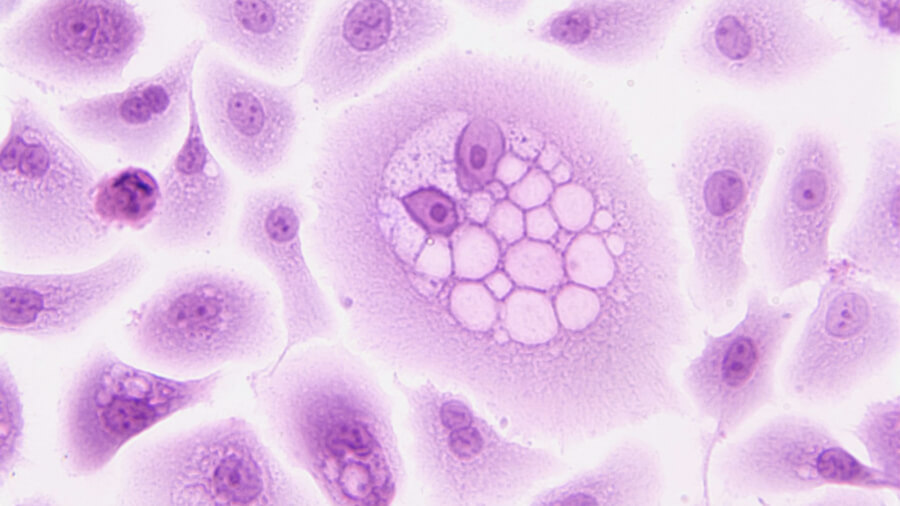

東京大学、慶應義塾大学の研究グループは、筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis;ALS)の研究において、人工多能性幹細胞(iPSC)からの効率的な下位運動ニューロン誘導法を開発しました。

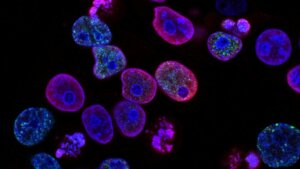

さらに、人工知能(Artificial Intelligence;AI)画像解析技術とシングルセル(単一細胞)追跡技術を活用することで、疾患表現型を簡便かつ再現性高く評価できる方法を開発しました。

この研究成果は、International Society for Stem Cell Research(国際幹細胞学会)発行でCell PressグループのStem Cell Reportsに「Swift Induction of Human Spinal Lower Motor Neurons and Robust ALS Cell Screening via Single-Cell Imaging(ヒト脊髄下位運動ニューロンの迅速な誘導とシングルセルイメージングによるALS細胞の頑強な評価法)」というタイトルで論文として発表されました。

この研究グループは、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程3年の薛世玲那、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之センター長/教授(研究当時:慶應義塾大学医学部生理学教室・教授)、森本悟副センター長/特任准教授(研究当時:慶應義塾大学医学部生理学教室・専任講師)、ならびに東京大学定量生命科学研究所の泊幸秀教授らで構成されています。

筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis;ALS)とは?

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動ニューロンが選択的に変性・脱落する進行性の神経変性疾患です。

運動ニューロンが障害されることで、随意運動(意識して行う運動)が困難となり、最終的には呼吸筋も影響を受けるため呼吸不全に至ります。

現在のところ、ALSの根本的な治療法は確立されていませんが、進行を遅らせる治療法が開発されています。

平均発症年齢は50〜70歳で、中高年に多く、やや男性の患者が多く見られます。

発症頻度は人口10万人あたり1〜2人の年間発症率、有病率は人口10万人あたり5〜7人です。

この疾患は遺伝性の場合もあり、全体の5〜10%が家族性ALS(FALS:Familial ALS)で、残りの90〜95%が孤発性ALS(SALS:Sporadic ALS)とされています。

家族性ALS(FALS)では、SOD1(スーパーオキシドジスムターゼ1)、C9orf72(クロモソーム9オープンリーディングフレーム72)、TARDBP(TDP-43をコード)遺伝子変異が関連しています。

遺伝子以外のメカニズムでは、ALS患者ではグルタミン酸の再取り込みが低下し、シナプス間隙にグルタミン酸が蓄積することで、運動ニューロンが過剰興奮し、細胞死(興奮毒性)を引き起こす事がわかっています。

また、ALSではTDP-43というRNA結合タンパク質が神経細胞内に異常蓄積し、SOD1やFUSなどの異常タンパク質も関与していると考えられています。

細胞小器官レベルで見ると、運動ニューロンのミトコンドリアの異常により、エネルギー供給が不足し、神経細胞死が促進されることがわかっており、運動ニューロンの長い軸索における輸送が滞ることで、神経細胞が機能不全を起こすと考えられています。

症状は多様であり、ALSは上位運動ニューロン(UMN)と下位運動ニューロン(LMN)の両方が障害されるため、それぞれ特徴的な症状が現れます。

上位運動ニューロン障害(UMN)では、筋緊張の亢進(痙縮)、腱反射の亢進、病的反射の出現(バビンスキー反射、ホフマン反射など)が見られ、下位運動ニューロン障害(LMN)では、筋萎縮、筋力低下、線維束攣縮(筋肉のピクつき)、腱反射の低下または消失が見られます。

発症部位ごとで見ると、さらに特徴的です。

四肢発症型(肢帯型ALS)(約70%を占める)では、手や足の筋力低下、筋萎縮、ボタンを留めにくい、箸を持ちにくい、歩行困難が見られ、球麻痺型ALS(約25%)では、構音障害(呂律が回らない)、嚥下障害(食べ物が飲み込みにくい)、舌萎縮・舌の線維束攣縮が見られます。

また、約5%と割合は低いのですが、呼吸筋発症型ALSでは呼吸困難(最初から呼吸筋が侵される)と横隔膜の筋力低下が見られます。

そして認知機能は比較的保たれますが、一部の患者では前頭側頭型認知症(FTD)を合併することがあります。

現時点で根治療法はありません。

進行を遅らせる薬として、リルゾール、エダラボンがあるため、薬物療法が多用されます。

そして対症療法として、リハビリテーション(関節拘縮・廃用予防)、嚥下障害への対応(食事形態の調整、胃瘻造設)、人工呼吸管理(NIV:非侵襲的換気療法、気管切開)が行われることがあります。

一般的にALSの平均生存期間は3〜5年で、球麻痺型は進行が速く、条件によっては人工呼吸器管理により長期生存可能です。

現在、神経変性のメカニズムの全容は未だ明らかではなく、治療法の確立には時間を要しています。

このため、ALSの疾患理解を深め、候補薬の治療効果を迅速に評価できる技術への高いニーズがあります。

近年、iPS細胞を用いた研究はALSの疾患理解や薬剤スクリーニングにおいて大きな可能性を示しています。

しかし、これまでの疾患研究、薬剤スクリーニングの多くは、主に、家族性ALSに特徴的な特定の遺伝的異常を持つ細胞を用いた研究に限られており、ALS患者の9割を占め、疾患の多様性に富む孤発性ALSへのアプローチはあまりされていないという問題がありました。

孤発性ALSの治療にiPS細胞を使う

孤発性ALSの治療は、現在のところ根治療法はなく、症状の進行を遅らせることやQOL(生活の質)を維持・向上させることを目的とした治療が行われます。

主な治療方法は薬物療法、疾患修飾薬、対症療法薬などが投与され、並行してリハビリテーション・生活支援が行われます。

その中で、iPS細胞を使った治療方法の開発が試みられています。

しかし、従来の手法では運動ニューロンの誘導効率が低く、誘導と表現型評価に多大な時間と労力を要するために、多様な背景を持つ孤発性ALSを対象とした大規模な実験が困難でした。

そこで、共同研究グループは、iPS細胞から脊髄型の下位運動ニューロンを迅速かつ高効率で誘導する方法を開発し、さらにAI画像解析技術を用いた疾患表現型の簡便かつ再現性の高い評価法を開発しました。

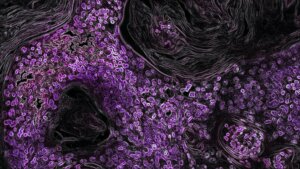

また、遺伝性ALS患者由来のiPS細胞から誘導した下位運動ニューロンにおいて、

ALS特有の病態(TDP-43およびFUSタンパク質の異常な凝集)を再現しました。

iPS細胞を用いたALSの治療方法を詳しく見てみましょう。

iPS細胞を用いたALSの治療研究は、主に以下の3つのアプローチで進められています。

まずは、iPS細胞を用いた細胞移植治療です。

この狙いは、神経細胞の補充です。

ALSでは運動ニューロンが変性・脱落するため、iPS細胞から分化させた運動ニューロンを移植することで、失われた神経細胞を補う試みが進められています。

しかし、移植したニューロンが適切に機能するか、免疫拒絶反応が起こらないかといった課題が残っています。

次に神経支持細胞(グリア細胞)の移植です。

運動ニューロンの機能維持にはアストロサイト(星状膠細胞)やオリゴデンドロサイト(乏突起膠細胞)などのグリア細胞が重要です。

iPS細胞から分化させた健康なグリア細胞を移植し、神経細胞の生存環境を改善することが研究されています。

次にiPS細胞を用いた創薬(疾患モデル)によって疾患の治療方法を確立させようとする研究です。

ALS患者由来のiPS細胞を使った病態解明は疾患の理解に非常に重要であり、患者の皮膚細胞や血液細胞からiPS細胞を作製し、それを運動ニューロンへ分化させることでALSの病態を再現し、疾患のメカニズムが研究されています。

これにより、ALSの進行に関わる遺伝子や分子経路を特定し、新たな治療標的を見つけることが可能になります。

そして薬剤スクリーニングでは、ALS患者由来のiPS細胞を用いて、既存薬や新規化合物の効果を迅速にスクリーニングする手法が進められています。

この方法では、細胞レベルでALSの進行を抑制する薬剤を探索し、より効率的に治療薬を開発することが可能です。

遺伝性ALSでは遺伝子治療とiPS細胞の組み合わせが試みられ、iPS細胞を利用した遺伝子編集技術(CRISPR-Cas9など)を組み合わせた治療が注目されています。

そしてiPS細胞から作製した運動ニューロンにCRISPR-Cas9を用いて遺伝子異常を修正し、疾患の進行を抑制するアイデアもあります。

これら一連のアイデアでは、患者自身の細胞を用いることで、免疫拒絶のリスクを低減するために有望視されていますが、特定の遺伝子変異を持つALS患者に対して個別化治療(オーダーメイド医療)をまずは実現する可能性があります。

今後の課題と展望としては、iPS細胞由来の運動ニューロンやグリア細胞を移植した際の生着性や機能維持、免疫拒絶反応やがん化リスクがあり、さらにALSの進行を完全に止める治療法にはまだ至っていないということも大きな課題です。

今後は、iPS細胞を活用した再生医療・遺伝子治療・創薬の進展により、ALSの治療選択肢が増える可能性が高く、iPS細胞技術とRNA治療(アンチセンスオリゴヌクレオチド)を組み合わせた新しいアプローチが行われつつあります。

汎用性のあるシングルセル技術

そして今回注目されるもう一つの成果が、シングルセルの技術です。

シングルセル追跡技術(Single-Cell Tracking Technology)は、個々の細胞の挙動を時間経過とともに観察・解析する技術です。

この技術により、細胞の増殖、分化、移動、死滅などの動態をリアルタイムで追跡できます。

シングルセル追跡は、細胞を個別に識別・記録するために、ライブセルイメージング(Live Cell Imaging)、タイムラプスイメージング(Time-Lapse Imaging)という技術を組み合わせて行われます。

さらに、各細胞に固有の遺伝子バーコード(短いDNA配列)を導入し、細胞の系譜や分化過程を追跡するシングルセルバーコード(Cell Barcoding)という方法も開発されています。

これまで遺伝子の実験には、多数の細胞から核酸(DNA、RNA)を抽出して使うことが一般的でしたが、現在では単一細胞の転写プロファイルを取得し、細胞の状態や運命を解析する手法も徐々に使われ始めています。

すでにシングルセルトラッキングソフトウェアとして、CellProfiler、TrackMate(ImageJプラグイン)、DeepCell(AIを用いた自動解析)、Fiji(オープンソースの画像解析ツール)

が使われており、幹細胞研究、がん研究、免疫学、神経科学、発生生物学の分野で使われています。

このシングルセル技術における今後の課題は、まず課題としてデータ量が膨大(ビッグデータ解析が必要)、細胞に対する光毒性の低減、標識技術の向上(ラベルフリー追跡の開発)が挙げられます。

シングルセル追跡技術は、個々の細胞の動態をリアルタイムで解析する手法であり、幹細胞研究、がん研究、免疫学、神経科学など幅広い分野で活用されています。

ライブセルイメージング、シングルセルRNA-seq、バーコーディング技術を組み合わせることで、細胞の運命や挙動を詳細に追跡し、医療や創薬に応用することが期待されています。