肝硬変に対する免疫制御を介した新規治療法

東京大などの研究グループが、ヒトiPS細胞由来の肝臓オルガノイド移植による革新的な肝線維化治療法の開発に成功しました。

この研究は、東京大学医科学研究所再生医学分野の谷口英樹教授、横浜市立大学医学部臓器再生医学の田所友美助教らの研究グループによって行われました。

この研究のポイントは3つです。

- ヒトiPS細胞を用いて、肝類洞構造や胆管構造を有する大型化が可能な新規肝臓オルガノイドの創出技術を確立しました。

- 新規ヒトiPS細胞由来肝臓オルガノイド移植により、炎症抑制性マクロファージの誘導活性を介して、従来は治療困難であった肝線維化(肝硬変)の改善効果がもたらされることを世界で初めて発見しました。細胞・臓器の機能補助という従来の再生医療とは全く異なった革新的な治療コンセプトと治療戦略を提示しており、治療が困難な難治性疾患に対する画期的な新規治療の可能性を示唆するものです。

- 肝硬変は全世界で5000万人以上の罹患者が存在し、有効な治療法の開発が急務となっていますが、これまでに有効な治療法は確立されていません。本研究成果を臨床応用することにより、肝硬変に対する新規治療法の確立が期待されます。

肝臓オルガノイドとは?

近年、臓器オルガノイド(organ organoid)を作成する研究が盛んに行われています。

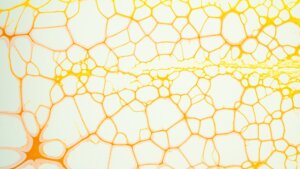

臓器オルガノイドは、特定の臓器の機能や構造を模倣した小型の三次元(3D)細胞構造です。

これらは主に幹細胞や、人工的なiPS細胞、ES細胞を使用して作られ、特定の臓器の特徴を持つように培養されます。

オルガノイドは、通常の細胞培養とは異なり、立体的な構造を持ち、実際の臓器に似た機能や組織特性を示します。

オルガノイドは、特定の臓器の病気のモデルとして利用が可能で、これによって病気の進行や原因、治療法の研究がよりリアルに行えます。

また薬剤が臓器に与える影響を評価するためにも使用され、新薬の開発プロセスで重要なステップにおいて、動物実験に代わる倫理的かつ効果的な手段となります。

さらに将来的には、オルガノイドが臓器移植の代替手段となる可能性があります。

患者の細胞から作成されたオルガノイドを使用して、臓器の修復や再生が試みられています。

患者自身の細胞を使ってオルガノイドを作って治療に利用することも可能であり、その患者に最適な治療法を見つけるために利用することもできます。

これにより、個々の患者に最適な治療、テーラーメイド医療が行える可能性があります。

臓器オルガノイドのうち、肝臓オルガノイド(liver organoid)は、肝臓の機能や構造を模倣する小型の三次元細胞集団です。

将来的には、肝臓オルガノイドが肝移植の代替手段として使用される可能性があります。これにより、臓器移植の待機時間や拒絶反応のリスクが減少する可能性があります。

肝線維化はどんな現象か?

肝臓の線維化は、肝臓の健康な組織が結合組織(コラーゲンなど)に置き換わることで、肝臓の機能が低下する状態を指します。

これは慢性的な肝損傷に対する肝臓の反応として起こります。

肝臓の線維化は、ウイルス性肝炎(B型、C型)、アルコール性肝疾患、非アルコール性脂肪性肝炎(NAFLD/NASH)、薬物の毒性、自己免疫性肝疾患などによる慢性的な肝損傷が原因で発生します。

まずは肝損傷により、肝臓内の「肝星細胞(Hepatic stellate cells)」が活性化されます。

通常はビタミンAの貯蔵を担う肝星細胞が、損傷の際には活性化し、ミオファイブロブラスト(筋線維芽細胞)に分化します。

続いて、活性化された肝星細胞は、大量のコラーゲンやその他の細胞外マトリックス成分を産生し、これが肝臓内に蓄積していきます。

この過程で、健康な肝細胞が結合組織に置き換わり、肝臓の柔軟性が失われていきます。

ここまでの過程で起きた肝損傷は、炎症反応を引き起こし、マクロファージやT細胞などの免疫細胞が肝臓に集まり、さらなる損傷と線維化を促進します。

慢性的な炎症は線維化を加速させる主要な要因です。

この線維化が進行すると、肝臓内の血管構造が変化し、門脈圧亢進症などの合併症が発生します。

この結果、血流が悪化し、肝臓への酸素や栄養の供給が制限され、肝細胞のさらなる損傷を引き起こします。

さらに線維化が進行すると、肝臓の全体が硬くなり(肝硬変)、最終的には肝不全に至る可能性があります。

肝硬変は不可逆的、つまり元に戻ることがない状態であり、肝移植が唯一の治療法となる場合があります。

肝臓の線維化は、持続的な肝損傷とそれに続く細胞外マトリックスの過剰な産生によって引き起こされます。

このプロセスは肝星細胞の活性化と炎症が中心的な役割を果たしており、これが進行すると肝硬変に至り、肝機能が大きく低下します。

線維化の早期段階では治療が可能な場合もありますが、進行を止めるためには早期発見と原因の除去が重要です。

肝臓の線維化から肝硬変へ

肝臓の線維化から肝硬変への進行は、肝臓疾患の重要なステージです。

線維化は、肝臓の正常な組織が瘢痕(線維組織)に置き換わる過程であり、これが進行すると肝硬変になります。

肝臓の線維化は、慢性的な炎症や肝細胞の損傷に応じて、肝臓内の星細胞(伊東細胞)などが活性化され、過剰なコラーゲンやその他の細胞外マトリックスが生成されることで起こります。

このプロセスは、ウイルス性肝炎、アルコール性肝疾患、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)、自己免疫性肝疾患など、多くの肝疾患で共通しています。

線維化は肝臓内に瘢痕組織を形成し、これにより血液の流れや肝臓の機能が徐々に阻害されますが、初期の段階では症状が出にくいことが多いです。

慢性的な肝臓損傷が続くと、線維化が進行し、肝臓全体に広がります。

この段階では、肝臓の構造が不均一になり、機能が低下していきます。

そして線維化が進行すると、肝臓の正常な組織が大部分失われ、硬化(硬変)が起こります。

肝硬変では、肝臓の再生能力が失われ、肝機能の深刻な低下が見られるようになります。

肝硬変により、門脈圧が上昇し、門脈圧亢進症が発生します。

これにより、食道静脈瘤や腹水、脾臓腫大などの合併症が生じます。

肝硬変では、肝臓の代謝機能が大幅に低下し、ビリルビンの代謝障害による黄疸や、アンモニアの解毒能力低下による肝性脳症などが発症します。

そして最終的に肝硬変が進行すると、最終的に肝不全に至ることがあり、これは生命を脅かす状態です。

肝臓の線維化に対する新たな治療法として、抗線維化療法が研究されており、線維化の進行を遅らせる可能性があります。

また、肝硬変に進行した場合、合併症の管理が重要です。これは、薬物療法、食事療法、あるいは肝移植などが含まれます。

肝臓の線維化から肝硬変への進行は、時間をかけて徐々に進行するため、早期発見と予防が非常に重要です。

肝硬変に対する免疫制御

肝硬変に対する免疫制御は、肝硬変の進行を抑制し、合併症を予防するための重要な治療戦略の一つです。

肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症や損傷によって肝組織が線維化し、最終的に肝機能が低下する病態です。

免疫系は肝硬変の進行において重要な役割を果たしており、過剰な免疫反応が肝臓の損傷を悪化させる可能性があります。

免疫の抑制を目的として、免疫反応を抑制する薬物(例: コルチコステロイドやカルシニューリン阻害薬)が使用されることがあります。これにより、免疫系が過剰に反応しないようにし、肝臓の損傷を軽減します。

さらに、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や他の抗炎症薬も、炎症を抑えることで免疫反応を制御し、肝臓の負担を減少させることができます。

腸内細菌叢も、肝臓に関係します。

腸内細菌叢と免疫系のバランスは、肝臓の健康に大きな影響を与えます。

プロバイオティクスやプレバイオティクスを使用して腸内細菌叢を調整することで、免疫反応を間接的に制御し、肝硬変の進行を抑えることができると考えられています。

治療として、がん治療で使用される免疫チェックポイント阻害剤が、肝硬変における免疫制御として研究されています。これにより、免疫系が適切に機能し、肝臓の線維化を抑制する可能性があります。

そして幹細胞療法です。

幹細胞を用いた免疫制御のアプローチも研究が進められており、肝臓の修復を促進しつつ、免疫反応を適切に調整することが期待されています。

肝硬変に対する免疫制御の研究は進行中であり、新たな治療法が開発されることで、将来的にはより効果的な治療が提供される可能性があります。

本研究で提唱される治療法は、肝臓の線維化と密接に関わる炎症反応をオルガノイド移植により人為的に制御し、炎症抑制状態を誘導し得ることを示した画期的な研究成果です。

この新技術を臨床応用することにより、肝硬変治療において大きなブレークスルーがもたらされることが期待されます。