腎臓オルガノイド成熟化の加速に成功

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターヒト器官形成研究チームの佐原義基客員研究員、高里実チームリーダーらの研究チームは、大塚製薬株式会社との共同研究下で、ヒトiPS細胞から作製した3次元腎臓組織に含まれる近位尿細管の成熟化速度を促進する方法を発見しました。

研究成果は、Communications Biologyという学術雑誌に「Proximal tubule cell maturation rate and function are controlled by PPARα signaling in kidney organoids」というタイトルで発表されています。

この研究成果は、開発中の薬が腎臓に副作用を及ぼす可能性を調べる腎毒性試験への応用や腎臓病の病態モデルの樹立など、腎臓病の治療法開発と病態解明の研究に向けた腎臓オルガノイドの高機能化に貢献すると期待されます。

まず腎臓について解説します。

ヒトの腎臓は、体のホメオスタシスを保つために不可欠な臓器であり、主に尿を生成することで老廃物の排泄、体液量の調整、電解質バランスの維持、血圧の制御を担います。

腎臓は左右に1つずつ、計2つあり、大きさ: 長さ約10~12 cm、幅5~7 cm、厚さ3~4 cmのサイズ、重さは成人で重さ: 1個あたり約120~150 gです。

場所は腰椎の両側、背部に位置し、後腹膜腔内に存在します。

外部構造は、腎被膜、腎脂肪被膜、腎門部、内部構造は、腎皮質(コルテックス)、腎髄質(メデュラ)、腎盤(腎盂)、ネフロン(約100万単位/腎臓)から構成されています。

主な働きは、老廃物の排出、体液バランスの調整、電解質バランスの維持、酸塩基平衡の調整です。

この中でも尿形成のプロセスは非常に重要とされ、濾過、再吸収、分泌、排出が腎臓内で全て行われます。

また、腎臓はホルモンと密接な関係があり、エリスロポエチン(EPO)、レニン、カルシトリオール(活性型ビタミンD₃)が腎臓で生成、分泌され、

これらから影響を受けるホルモンとして、アルドステロン(副腎から分泌)、抗利尿ホルモン(ADH; バソプレシン)があります。

腎臓病の種類は、急性腎障害(AKI)、慢性腎臓病(CKD)、腎結石、ネフローゼ症候群などがあり、いずれも重篤になり得る疾患です。

ヒトの腎臓は、細胞レベルから身体全体にわたる働きを連携させ、健康を維持する生命維持臓器のひとつです。

その複雑な機能と高い柔軟性により、腎臓は体内環境の変動に迅速に対応します。しかし、ダメージが蓄積すると修復が難しくなるため、早期のケアが極めて重要です。

近位細尿管とは?

今回の研究では、近位尿細管の成熟化速度を促進する方法が開発されました。

近位細尿管(Proximal Tubule)は、腎臓の機能単位であるネフロンの一部で、尿形成の過程において重要な役割を果たします。

具体的には、糸球体でろ過された原尿(グローメルラス濾液)を受け取り、水分、イオン、栄養素を再吸収するとともに、老廃物を分泌する役割を担っています。

近位細尿管は、腎臓内での位置や構造的特長から、以下のように分けられます。

まず近位曲細尿管は糸球体に近い部分で、ボウマン嚢に続き、曲がりくねった構造を持ち、大部分の再吸収がここで行われます。

近位直細尿管は、ヘンレループに移行する直線状の部分で再吸収機能は比較的少ない部分です。

細胞構造は、再吸収と分泌の効率を高める特長を持つ上皮細胞、管腔側に多数の微小絨毛があり、表面積が増大しているため物質の移動が効率的な刷子縁(マイクロビリ)。細胞内に豊富で、エネルギーを供給して能動輸送をサポートするミトコンドリア、そして物質が間隙を通過しないようにする緻密な細胞間接着が特徴です。

近位細尿管の主要な役割は、再吸収(Resorption)であり、これは原尿から必要な物質を血管(毛細血管叢)に戻すプロセスです。

水分については原尿中の水分の約65~70%を再吸収、これは浸透圧勾配とアクアポリン(特定の水分子輸送チャネル)を介して行われます。

電解質は全ナトリウムの約65~70%を再吸収しますが、これはナトリウム-カリウムATPaseポンプが能動輸送を担当し、クロライド(Cl⁻)やカリウム(K⁺)は浸透圧勾配に伴い、受動輸送で再吸収します。

グルコースの再吸収の大部分は、近位細尿管で行われ、SGLT2(ナトリウム依存性グルコース輸送体)を利用しています。

血糖値が過剰な場合(例: 糖尿病)、輸送飽和を起こし、尿中に漏れ出し、糖尿現象を起こします。

アミノ酸もグルコースと同様に特異的な輸送体を介して再吸収します。

重炭酸塩(HCO₃⁻)は血液のpH調節のため、再吸収率は90%以上です。

分泌(Secretion)のステップでは、原尿に老廃物や不要な物質を分泌し、有機酸や有機塩基(尿酸、クレアチニンなど)、薬物(例: ペニシリン)の排出が行われます。

再吸収の大半が等浸透圧性で進行(管腔と間質の浸透圧がほぼ同等)し、後続のヘンレループや集合管で進行する濃縮・希釈プロセスの準備段階を担います。

病態生理における近位細尿管の役割を挙げます。

まずは尿細管性アシドーシス(Type 2 RTA)ですが、これは近位細尿管が重炭酸塩を適切に再吸収できない状態であり、結果として血液の酸性化(代謝性アシドーシス)を起こします。

ファンコーニ症候群は近位細尿管での再吸収障害により、グルコース、アミノ酸、電解質が尿中に漏れ出す疾患です。

近位細尿管は、糸球体で濾過された原尿を再吸収し、体液バランスや電解質バランスを調整する主要な場です。

また、血液のpH調整にも寄与し、エネルギー消費量が大きい臓器の中核部位でもあります。この働きが破綻すると、全身の恒常性に深刻な影響を及ぼします。

オルガノイドとは?

今回の研究のポイントとなるオルガノイド(organoid)とは、幹細胞から誘導され、体内の臓器や組織に似た構造や機能を持つ三次元のミニチュアモデルを指します。

オルガノイドは、再生医療や薬物開発、疾患研究、個別化医療の分野で注目されています。

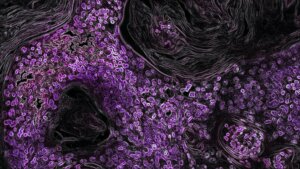

オルガノイドは、特定の臓器の細胞構成や組織構造、さらにはその機能を部分的に再現するために幹細胞から作られた三次元構造体です。

生成の基本プロセスは多能性幹細胞(Pluripotent Stem Cells; PSCs)、胚性幹細胞(ESCs)や人工多能性幹細胞(iPSCs)を使い、特定の因子を加え、細胞が特定の臓器または組織の細胞に分化するよう誘導します。

その後、立体的な細胞間相互作用を模倣するために、特定のゲル(例: マトリゲル)やバイオ材料を使用し細胞塊を構築します。

自己組織化能力は、細胞自身が周囲のシグナルを受け取り、自然に組織構造を形成すること、肝臓、腎臓、腸、脳、肺など、それぞれの臓器を再現すること、平面的な二次元の細胞培養と異なり、臓器の立体構造を反映することが挙げられます。

オルガノイドは遺伝性疾患や感染症(例: がん、COVID-19、腸の炎症性疾患)を再現し、病態解明に利用されています。

これは特定の患者の細胞から作成することで、患者特異的な病態モデルを構築できるという特色を持つためです。

現在までに、腸オルガノイド、肝オルガノイド、脳オルガノイド、腎オルガノイド、肺オルガノイドが作製されています。

オルガノイド技術は進化を続けており、臓器全体の再現、完全個別化医療の実現、臓器移植の代替技術に期待されています。

オルガノイドは、生命科学研究の最前線を担う革新的な技術です。

現在もその精度や応用範囲を広げる研究が進んでおり、近い将来、医学や薬学の分野に大きな変革をもたらすと期待されています。

今回の研究と将来性

今回、研究チームは、より成体に近い腎機能の再現を目指し、腎臓オルガノイドの成熟化を加速させる培養法を探索しました。

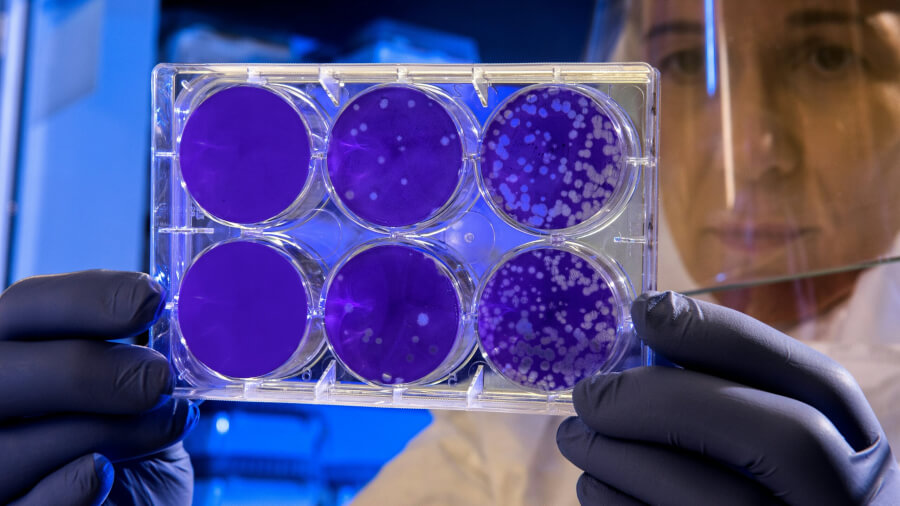

腎臓オルガノイドに存在する成熟度の速い細胞と遅い細胞に着目し、両者を単細胞レベルで比較したところ、成熟度の早い近位尿細管細胞では、核内受容体PPARαに制御される遺伝子の発現上昇が見られました。

そこで、PPARα経路を活性化させる薬剤を培養液に加えたところ、成熟した近位尿細管細胞で活性化する遺伝子の発現が上昇し、尿中のタンパク質などを血中に戻す再吸収機能が上昇していました。

この近位尿細管では、活発なエンドサイトーシス[5]により小分子を多く取り込めるようになり、腎毒性物質に対する感受性も高くなっていることが分かりました。

近位尿細管は、大量のエネルギーを消費し、尿中から小分子を再吸収する機能を最も強く発揮する組織であると同時に、さまざまなストレスや薬剤によりダメージを受けやすい組織です。

そのため新薬開発の際には、近位尿細管へのダメージによる腎機能低下が薬の副作用として出るかどうかを、動物実験や臨床試験により、入念に確認する必要があります。

今回の研究で、腎臓オルガノイドをさらに人体内の腎臓に近づけることが可能となりました。

これによって、治療方法の開発、創薬の研究に大きな役割を果たすことが期待され、再生医療の進歩がさらに進むと考えられています。