【事例】交通事故による脊髄損傷と2年間の回復困難

動画の中で紹介された症例をもとに、本記事を構成しています。ご興味のある方は、ぜひ実際のインタビュー動画をご覧ください。

2022年7月、ベトナムに住む13歳の少年、ディック・ティン君は、交通事故に巻き込まれ、胸椎の骨折および重度の脊髄損傷を負いました。

その結果、両下肢に麻痺が生じ、排尿も自力では行えず、カテーテルによる排出が必要となる深刻な状態に陥りました。事故の翌日には胸椎を金属製の固定具で安定化させる手術が行われましたが、その後も回復の兆しは見られず、2年もの間、運動機能・感覚機能ともに改善がないままの生活を余儀なくされていました。

このように、脊髄損傷による麻痺は、外科的処置のあとも長期にわたる後遺症を残すケースが少なくありません。

特に胸髄レベルの損傷では、体幹や下肢の運動機能のみならず、排泄機能にも重大な影響を及ぼすことがあります。ティン君のように、事故後2年間にわたって感覚が戻らなかったという経過は、従来の治療では予後が非常に厳しいことを示しています。

幹細胞とエクソソームによる複合的な細胞治療

こうしたなか、近年注目されている再生医療の選択肢として、間葉系幹細胞(MSC)およびその分泌産物であるエクソソームを用いた細胞治療が試みられました。

今回の治療では、他家ドナーの骨髄由来MSCを使用し、2億個を静脈内に投与。

さらに、5,000万個を背部へ局所注射しています。また、MSC由来のエクソソーム製剤についても200兆個を静脈から、60兆個を局所に注入するという複合的な治療が行われました。

投与から1か月で現れた感覚の回復と排泄感覚

注目すべきは、その効果の発現時期と内容です。治療からわずか1か月以内に、ティン君は両脚の感覚を取り戻し始めました。

それまで2年間にわたり完全に麻痺していた下半身に、初めて変化が現れたのです。さらに、排尿・排便の感覚も出現し、「トイレに行きたい」という内臓感覚が回復し始めたと報告されています。これは、脊髄損傷によって途絶えていた感覚経路の一部が再び活性化した可能性を示唆しています。

3か月後に行われたインタビューでは、母親が「この2年間、何の変化もなかった息子に、初めて希望が見えた」と語っており、家族全体がこの効果を大きな進展と捉えています。

今後も引き続き細胞製品による治療を継続する予定であり、この改善が一時的なものではなく、さらなる機能回復につながることが期待されています。

他家MSCとエクソソーム併用の意義と新たな展望

本事例における治療のポイントは、まず第一に「他家由来のMSCを使用していること」が挙げられます。

国内で承認されている自己由来のMSC製剤「ステミラック注」では、患者自身の骨髄を採取して培養・投与する方法が採用されていますが、今回のように他家ドナーの細胞を使用することで、より迅速な治療開始が可能となり、医療体制が整っていない地域においても治療選択肢の拡大が期待されます。

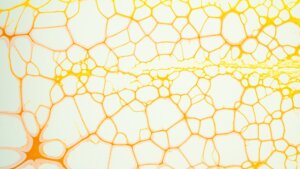

第二に、エクソソーム製剤の併用も重要な要素です。エクソソームとは、幹細胞が分泌するナノサイズの細胞外小胞で、細胞間コミュニケーションや組織修復に関与すると考えられています。MSC単体での治療効果に加えて、エクソソームの併用により、神経細胞や支持細胞の活性化、炎症の抑制、血管新生の促進など、複数の生物学的作用が期待されます。

実際、近年ではMSCの分泌因子に注目した“セクレトーム療法”という新たな治療戦略も提唱されており、今後の臨床応用が進む分野です。

脊髄再生への可能性と今後の課題

さらに、本症例のように「2年以上改善がなかった症例に対し、細胞治療によって比較的短期間で機能回復が見られた」という点は、神経再生分野において非常に大きな意味を持ちます。脊髄は中枢神経系に属し、損傷後の自然再生がほとんど起こらない組織であるため、従来はリハビリや対症療法が中心でした。

しかし、今回のような事例が積み重なることで、再生医療が「対症的治療」から「機能回復を目指す治療」へと進化する可能性が示されています。

一方で、今後の課題としては、安全性と有効性の長期的な検証、そして治療の標準化が求められます。

特に他家MSCの使用においては、免疫反応や拒絶の有無、副作用のリスクについて慎重なモニタリングが必要です。また、エクソソーム製剤についても製造方法や投与量の最適化、品質管理の基準など、医療現場での実装に向けた整備が不可欠です。

再生医療は、これまで回復が難しいとされてきた疾患領域に対して、新たな希望をもたらす技術です。ティン君の症例は、その希望が現実のものとなる可能性を示した貴重な一例であり、今後の臨床研究や実用化に向けた大きな一歩となることでしょう。