iPS細胞を用いた人工血小板製造プロジェクト、NEDOの大型プログラムに採択

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の江藤浩之教授を中心とするグループが進めている研究プロジェクト、「高品質人工血小板の連続製造システムの研究開発とその実用化」が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募した事業「経済安全保障重要技術育成プログラム/有事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証」に採択されました。

本プロジェクトには、キヤノン株式会社、佐竹マルチミクス株式会社、Minaris Regenerative Medicine株式会社、東京慈恵会医科大学、千葉大学、山梨大学、京都大学(CiRAおよび医学部附属病院)が参加しています。

この研究開発プロジェクトの実施期間は5年間で、iPS細胞から人工的に血小板を連続製造するシステムの確立と実用化を目指し、重要な医療資源である血小板の安定供給と治療の質の向上を図ることを目的としています。2024年度から2028年度の予算は、合計50億円です。

人工血小板とは?

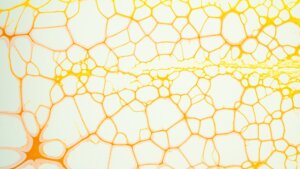

人工血小板とは、血小板の働きを模倣した人工的な物質やデバイスで、主に止血や創傷治癒を目的として開発されています。

血小板は、血管が損傷した際に止血を促進し、傷を修復する重要な役割を果たしますが、人工血小板はその機能を再現または補完するために作られます。

人工血小板の用途として、止血の促進、血液凝固のサポート、輸血の代替が現在考えられています。

止血の促進の実際の使用方法は、急性外傷や外科手術の際、自然な血小板が不足する場合に補助的に使用されます。

そして血液凝固のサポートは、血液凝固因子と相互作用して、血栓の形成を助ける事が期待されています。

輸血の代替は人間の血小板は保存期間が短いことによって起こる不足を補うものとして期待されています(保存期間は通常5~7日程度)。

現在までの技術的なアプローチは、ナノ粒子やポリマーを使用して作成する方法、ポリマー(PEGなど)や脂質膜で覆った構造によるもの、血小板因子(フィブリノーゲンやvon Willebrand因子)を模倣して、損傷部位での接着や凝固をサポートする方法、そして細胞の一部を用いることで、生体の血小板に近い機能を再現する技術によって試されています。

この技術は、戦場や災害現場での大量出血への対応、手術中の血液損失を最小限に抑える、そして白血病治療や化学療法によって血小板が減少した患者に使用することが考えられています。

iPS細胞を使って人工血小板を作る

iPS細胞を用いて人工血小板を作る技術は、再生医療や輸血医療において大きな可能性を秘めています。

iPS細胞は体細胞から作られ、様々な細胞に分化する能力を持つため、血小板の供給不足を解決する手段として注目されています。

iPS細胞から人工血小板を作る手順は、まず患者の体細胞(皮膚細胞や血液細胞など)を採取し、特定の転写因子(例: OCT4、SOX2、KLF4、c-MYC)を導入してiPS細胞を作製することから始まります。

次に、血小板は巨核球という骨髄の細胞から作られるため、iPS細胞を巨核球に分化させます。

分化誘導のプロセスには遺伝子調節、化学的刺激が含まれます。

遺伝子調節の段階では、血球系統への分化を促す遺伝子や因子(例: TPO(トロンボポエチン))を使用し、化学的刺激ではサイトカインや成長因子(SCF、IL-6、IL-11など)を加えることで、巨核球への分化を促進。

巨核球が成熟すると、細胞内で血小板が形成されます。

この段階では、細胞が大きくなり(50~100µm程度)、内部で血小板が分離、この段階で骨髄の微小環境を模倣する装置(バイオリアクターなど)を用いて、巨核球を物理的または化学的に刺激し、血小板放出を誘導します。

成熟した巨核球から放出された血小板を培養液中から回収します。

回収された血小板は患者に輸血可能な形で精製・保存されます。

現時点では、効率の向上、品質管理、免疫適合性の向上がクリアすべき課題として上げられており、遺伝子編集技術の活用も視野に入れた研究が行われています。

血小板を大量に生産するため、バイオリアクターや3D培養技術を活用し、巨核球が効率的に血小板を放出する環境を整えることが必要であり、さらにiPS由来の血小板が天然の血小板と同等の機能を持つかどうかを評価するため、接着性、凝集能、止血能力を検証するための準備(基準作りなど)も必要です。

さらに、理想として患者自身の細胞から作製したiPS細胞を使用することで、免疫拒絶反応を回避することが期待されています。

これらの目途がついた後、遺伝子編集技術、CRISPRなどの技術を用いて、血小板の機能を強化したり、特定の疾患をターゲットとした血小板を作製することが目標となります。

しかし、現在の技術ではコストが高く、大規模生産が課題になっています。

コスト低減のために、巨核球から血小板が十分に放出されるプロセスを最適化し、製造効率を高めることが必要と考えられています。

さらに安全性の確保も重要です。

iPS細胞由来の血小板が体内で安全かつ安定して機能することを確認する必要がある。

NEDOとは?

今回、この研究に研究費を助成するNEDOとはどんなものでしょうか?

NEDOは、日本の「新エネルギー・産業技術総合開発機構」の略称で、経済産業省所管の独立行政法人です。

主に日本の産業技術やエネルギー技術の研究開発、導入支援、普及促進を目的としています。

設立は1980年で、当初はエネルギー問題への対応を目的として設立されました。

その後、目的の適用範囲を広げ、現在ではエネルギー・環境問題の解決、新しい産業技術の開発と産業競争力の強化が助成目的になっています。

主な役割を以下に挙げます。

・新エネルギー技術の開発・普及:再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、バイオマスなど)の研究開発支援、次世代エネルギーシステム(スマートグリッドや水素エネルギー)の促進。

・産業技術の研究開発:AI、IoT、ロボット技術、バイオテクノロジーなどの先端技術の開発を支援、産学官連携によるイノベーションの創出。

・温暖化対策と省エネ技術の普及:エネルギー効率の改善に向けた省エネルギー技術の開発と共に、カーボンニュートラル実現に向けた技術支援を行っています。

さらに、海外への技術移転支援と他国との共同研究プロジェクトの推進、国内においては中小企業やベンチャーの支援、特に技術開発を行う企業に対する資金や情報提供とベンチャー企業の育成支援を行っています。

プロジェクトの例として、水素製造・輸送技術の開発や、燃料電池車(FCV)の普及支援、AIによる医療や交通の効率化プロジェクト、再生可能エネルギーの普及として大規模太陽光発電の実証実験や、蓄電池技術の開発、省エネルギー技術として省エネ家電や高効率の工業用設備の開発が行われています。

基本的に、日本政府からの助成金を原資とし、この資金をもとに企業や研究機関と協力してプロジェクトを進めることが基本です。

NEDOは、日本の技術力を活用し、エネルギーと産業技術の課題解決に貢献してきました。そして環境問題への対応や持続可能な社会の実現に向けた活動の中核を担う重要な組織です。

現在では、医療技術にも積極的に助成を行い、iPS細胞を使った産業を日本がリードすべく開発推進をサポートしています。

今回のプロジェクトは2024年度から2028年度にかけて行われ、総額50億円が投入されます。

事業の目的および研究開発内容は、

・ヒトiPS細胞から⼈⼯的に⾼品質な⾎⼩板を⽣産する新たな基盤技術の開発。

・⾮臨床試験及び臨床試験の実施に必要な⾎⼩板量を確保できる⾼効率生産プロセスの開発。

・社会実装に必要な商用製造を見据えた製造管理・品質管理体制の構築。

・ヒトでの有効性や安全性を高精度に予測評価可能な新しい動物モデル⾮臨床試験法の確⽴と実施。

・ヒトでの有効性や安全性等の確認を⾏う臨床試験。

と発表されており、2028年度に発表される研究成果に期待が寄せられています。