神戸アイセンターによるクラウドファンディング

神戸アイセンターは、iPS細胞を用いた網膜再生医療の実用化を目指し、クラウドファンディングを実施しています。

このプロジェクトは、2024年12月5日から2025年2月28日までの期間で行われ、当初の目標金額である1,000万円を達成したため、現在はネクストゴールとして2,500万円を目指しています。

このクラウドファンディングによる寄付金は、iPS細胞由来の網膜シートの非臨床試験や臨床試験の準備、患者への情報発信などに活用されます。

柱となるテーマは、次世代構想の基軸となる技術を活用したiPS細胞による網膜再生医療の実用化に向けて、神戸アイセンター病院で進めている「安全性・有効性を高めたiPS細胞由来の次世代型視細胞(網膜シート)開発」になります。

寄付方法としては、READYFORの専用ウェブサイトからの申し込みや、神戸アイセンター病院への直接の現金持参、口座振込などが用意されています。

神戸アイセンターとは?

神戸アイセンターは、兵庫県神戸市に位置する眼科専門の総合施設で、医療、研究、リハビリテーション、生活支援を一体的に行う日本国内でも最先端の施設です。

眼に関する幅広い問題に対応するワンストップセンターとして、多くの患者や研究者に貢献しています。

この施設は2017年12月に開設され、従来の「神戸市立医療センター中央市民病院眼科」と「先端医療センター病院眼科」が統合された形でスタートしました。

また、神戸医療産業都市の一環として、再生医療や先端技術研究の基盤ともなっています。

主な機能と特徴として、まず高度な眼科医療の提供が挙げられます。

これは、網膜疾患、視神経疾患、緑内障、加齢黄斑変性症など、難治性の病気に対して最先端の医療を提供することを目的としたものです。

また、遺伝子治療や再生医療、例えばiPS細胞を使った治療法の臨床応用を進めています。

さらに、再生医療の拠点として、iPS細胞を活用した世界初の臨床研究が実施されるなど、再生医療分野での先駆的な役割を果たしています。

新しい医療機器や治療技術の開発を支える研究が行われており、国内外の研究機関や企業との連携が盛んです。

神戸アイセンター内には「ビジョンパーク」という専用施設があり、視覚障害者向けのリハビリテーションプログラムを提供するという活動も行っています。

これは、日常生活の訓練、補助デバイスや視覚サポート技術の活用指導、社会復帰に向けたトレーニングを行っています。

ビジョンパークはこのトレーニングのための設備や専門スタッフが充実しており、視覚障害を持つ人々の生活の質を向上させるための支援を中心に活動しています。

また教育と啓発活動も行っており、医師、研究者、リハビリ専門家など、眼科領域で活躍する人材育成に力を注いでいます。

啓発活動では、一般市民向けのセミナーやイベントを開催し、視覚障害や眼病予防の意識向上にも貢献しています。

施設構成は、高度な医療を提供する中心的な医療施設である神戸アイセンター病院(病床数:30床)、眼疾患や再生医療に関する研究を行う施設の神戸アイセンター研究所、視覚障害者向けのリハビリ施設であり、生活支援や技術指導も提供するビジョンパーク、そして角膜移植のためのドナー登録や調整を行う施設であるアイバンクから構成されています。

iPS細胞由来の次世代型視細胞とは?

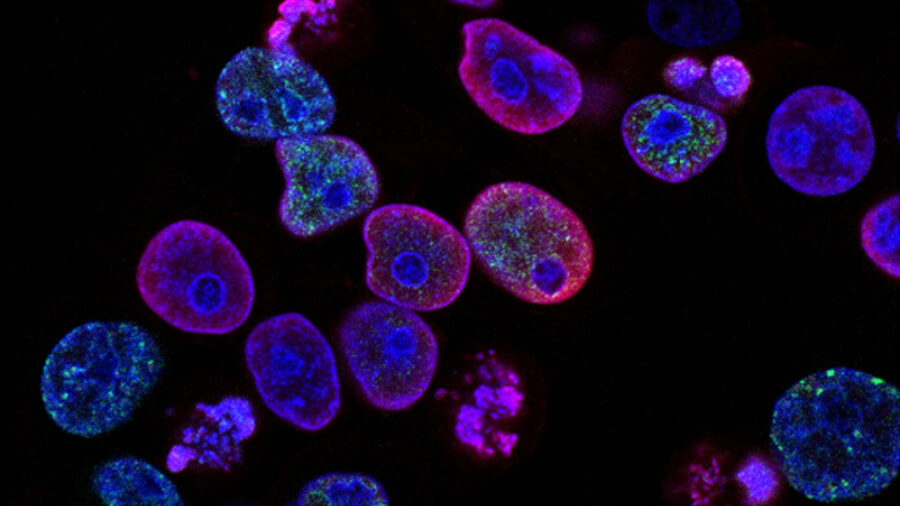

今回のクラウドファンディングのポイントとなるiPS細胞由来の次世代型視細胞とは、網膜に存在する視細胞(光を感知して視覚信号を脳に伝える細胞)を、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いて作製したものです。

この技術は、失われた視細胞の機能を補うために開発されており、視力回復や視覚の維持を目指した次世代型再生医療の一環として研究が進められています。

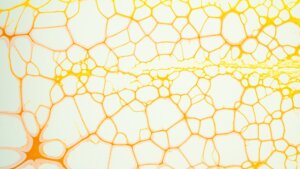

網膜には2種類の視細胞があります。

1つは暗い場所での視覚(暗所視)に関与する桿体細胞、もう一つは色覚や明るい場所での視覚(明所視)に関与する錐体細胞です。

この2つは「視細胞」とまとめて呼ばれ、加齢や病気、外傷によってこの視細胞が失われると、視力が低下し、場合によっては失明に至ることがあります。

この問題を解決するため、視細胞をiPS細胞から人工的に再生する取り組みが進んでいます。

この取り組みの一つが次世代型視細胞の実用化です。

次世代型視細胞の作製は、他の臓器と同様に患者の皮膚や血液から細胞を採取し、山中因子を用いてiPS細胞にリプログラミング(初期化)する方法がまず行われます。

このiPS細胞は、視細胞へ分化誘導する培養条件下で、視細胞へと分化させます。

このステップでは、適切な因子を添加することで、桿体細胞や錐体細胞への選択的分化を制御します。

こうして作製した細胞を、網膜が損傷した患者に対して移植すると、視細胞が網膜に統合し、視覚機能を部分的にでも回復することが期待されます。

この方法は、網膜疾患の治療を視野に入れています。

加齢黄斑変性症や網膜色素変性症のような、従来治療が困難であった疾患への効果が期待されており、患者自身の細胞から作製されたiPS細胞を使用することで、これまで問題であった免疫拒絶反応を最小限に抑えられると考えられています。

また、網膜疾患以外にも、将来的には視神経や脳に関与する視覚障害の治療にも展開可能です。

現時点ではいくつかの技術的な課題がわかっています。

・細胞の機能性と安定性:人工的に作製された視細胞が、網膜内で完全な機能を発揮し、安定的に維持できるかが課題とされています。

・移植後の統合:網膜組織内で視細胞が適切に接続され、視覚信号を脳に伝達する経路が形成される必要があります。

・製造プロセスの規格化:患者ごとに異なるiPS細胞を使用する場合、大量生産や製造工程の効率化が求められます。

神戸アイセンターと次世代型視細胞

神戸アイセンターをはじめとする日本国内外の研究機関では、次世代型視細胞の臨床試験の準備が進められています。

将来的には、個別医療に基づいたオーダーメイドの視細胞再生医療が実現し、失明予防や視力回復に大きく貢献することが期待されると同時に、視細胞を用いた新薬開発や疾患モデルの構築にも役立っています。

神戸アイセンターとiPS細胞には深い関連があり、iPS細胞を活用した再生医療や研究の拠点として重要な役割を果たしています。

具体的には、以下のような取り組みが神戸アイセンターで行われています。

最初に挙げられるのは、iPS細胞を用いた世界初の臨床研究です。

神戸アイセンターでは、世界で初めてiPS細胞を使った網膜の再生医療の臨床研究が実施されました。

主に、滲出型加齢黄斑変性などの網膜疾患を対象としており、視力の回復や視機能の改善が目指されています。

そして網膜の再生医療も行われています。

加齢黄斑変性症の治療では、患者から採取した皮膚細胞をiPS細胞に変換し、それを視細胞や網膜色素上皮細胞(RPE細胞)に分化させ、患者の眼に移植するというプロセスを採用しています。

この治療法は、既存の治療では進行を止めることしかできなかった病気に対し、新たな治療選択肢を提供しています。

最後に基礎研究と臨床応用の橋渡しです。

神戸アイセンターは、京都大学で行われているiPS細胞研究の成果を臨床応用に展開するトランスレーショナル研究の役割も担っており、京都大学の山中伸弥教授が作り出したiPS細胞の技術を、眼科分野で応用する実践的な取り組みを進めています。

さらにiPS細胞を用いて患者特有の疾患モデルを作成し、病気の進行や新薬開発のための研究を将来的に行うことも考えられています。

iPS細胞を使った眼疾患治療の展望

iPS細胞技術の進歩により、眼の疾患治療は革新的な方向へ進んでいます。

今後、臨床応用がさらに広がり、より安全で効果的な治療法が確立されることが期待されます。

現在、iPS細胞を用いた治療は高コストですが、培養技術や自動化技術が進めば、より多くの患者が治療を受けられる可能性が高まります。

そして現在は主に網膜疾患や角膜疾患が中心ですが、将来的には他の眼疾患にも応用されると予想されます。

特に糖尿病網膜症では、iPS細胞を用いた血管修復技術により、新たな治療法が開発される可能性が期待されています。

さらに視神経の再生研究では、緑内障では視神経が損傷するが、iPS細胞から視神経細胞を作製し、損傷した視神経を再生する技術が開発されるでしょう。

それに伴い、視覚情報伝達の改善もiPS細胞由来の神経細胞を利用して考案されるかもしれません。

iPS細胞を活用した眼の治療は、今後ますます発展し、多くの眼疾患に対して画期的な治療法を提供する可能性があります。

「失明からの回復」が現実のものとなる日が来るかもしれませんし、角膜・網膜移植が不要な時代の到来、さらには完全人工眼の開発も考えられます。

iPS細胞を使った眼疾患治療は、すでに一部実用化されており、今後の技術進歩によってさらに多くの疾患への応用が期待されています。

将来的には、「眼の組織の完全再生」や「個別化医療」が実現し、失明の克服につながる可能性が高まっています。