人工知能を用いた造血幹細胞移植の最適化

—急性リンパ芽球性白血病に対する強化型前処置の効果予測—

京都大学医学部附属病院検査部 ・細胞療法センターの城友泰助教、新井康之同講師、 京都大学白眉センター ・社会疫学の井上浩輔特定准教授、 日本造血細胞移植データセンター 熱田由子センター長(愛知医科大学 教授)らの研究グループは、日本全国で実施された造血幹細胞移植の一元管理プログラム(TRUMP)に登録された4,652 人のデータを用いて、 人工知能に基づいたベイズ因果フォレスト (BCF)アルゴリズムを活用し、 ALLに対する HSCT において前処置強化によって恩恵を受けられる患者集団(High-benefit 群)を同定しました。

この研究によって、これらの集団に強化型前処置を適用するアプローチ(High-benefit approach)によって、ALL 患者さんの移植後予後を改善できる可能性を示しました。

この研究は、「Machine learning evaluation of intensified conditioning on haematopoietic stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia patients. 日本語題名:急性リンパ芽球性白血病に対する同種造血幹細胞移植における強化型前処置の機械学習による効果検証」というタイトルで英国科学誌 「Communications Medicine 」 にオンライン掲載されました。

同種造血幹細胞移植とは?

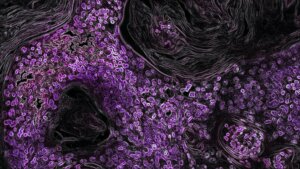

同種造血幹細胞移植(Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Allo-HSCT)とは、健康なドナーから採取した造血幹細胞を患者に移植する医療手法です。

この治療法は、白血病やリンパ腫などの血液疾患や、一部の遺伝性疾患の治療に用いられます。

治療はまず前処置として、 患者の骨髄を完全または部分的に破壊する目的で、化学療法や放射線療法を実施します。

この段階は、異常な血液細胞の排除と、新しい造血幹細胞が定着しやすい環境を作るためです。

次に、ドナー造血幹細胞の採取を行いますが、ここでは骨髄、末梢血幹細胞、または臍帯血を用います。

そして重要なポイントですが、ドナーはHLA(ヒト白血球抗原)が患者と適合する必要があります。

通常、兄弟姉妹やHLA登録から見つかる非血縁者、あるいは部分適合の親族がドナー候補となります。

そして採取された造血幹細胞を、患者の静脈に点滴の形で投与します。

この後、新しい造血系が患者の骨髄内で再構築されます。

移植後、新しい造血系の定着(エングラフト)を促進し、移植片対宿主病(GVHD)や感染症などの合併症を防ぐため、免疫抑制剤や抗感染症薬を使用します。

主な適応疾患として、血液がんでは、急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、非悪性疾患では、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、遺伝性免疫不全症、代謝性疾患にこの治療方法は用いられています。

この治療方法メリットとしては、健康な造血幹細胞が患者に供給されるため、根治の可能性が高いことと、移植片が患者のがん細胞を攻撃する「移植片対腫瘍効果(GVT効果)」が期待できるという点が挙げられます。

一方でリスクとして、GVHD(移植片対宿主病)というドナー細胞が患者の組織を攻撃する副作用の可能性があること、免疫抑制により感染リスクが増加すること、そして新しい造血系が骨髄に定着しないこともあります。

同種造血幹細胞移植は高度な医療技術と綿密な管理が必要ですが、治療困難な疾患に対する有力な治療手段となっています。

急性リンパ芽球性白血病とは?

急性リンパ芽球性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL)は、血液がんの一種で、リンパ芽球と呼ばれる未熟な白血球が異常増殖する疾患です。

この異常な増殖により正常な血液細胞が置き換えられ、貧血、感染、出血などの症状が現れます。ALLは主に小児に多くみられますが、成人にも発生します。

急性リンパ芽球性白血病は、骨髄中のリンパ球前駆細胞ががん化し、制御不能に増殖することで発症します。その結果、正常な造血が妨げられます。具体的な原因は完全には解明されていませんが、以下の要因が関連するとされています:

・遺伝的要因: 染色体異常(例: フィラデルフィア染色体 t(9;22))や遺伝子変異。

・環境的要因: 高線量の放射線被ばく、化学物質(例: ベンゼン)。

・免疫不全: ダウン症候群や先天性免疫不全症候群を持つ人でリスクが高い。

急性リンパ芽球性白血病は急性の病態を示し、症状は進行が早いのが特徴です。

倦怠感、疲労感、発熱、食欲低下、体重減少といった全身症状、貧血による息切れ、蒼白、血小板減少による出血(鼻血、歯茎からの出血、あざ)、感染症(好中球減少による)などの血液系異常による症状、そして骨や関節の痛み(骨髄内の腫瘍細胞の増加が原因)、肝臓、脾臓、リンパ節の腫大といった臓器障害が症状です。

現在、急性リンパ芽球性白血病は治療法の進歩により多くの患者で寛解や治癒が期待できる疾患となっています。

主な治療法。寛解導入療法、地固め療法、維持療法に分かれ、高リスク群ではより強力なレジメンが適用されています。

標的療法、同種造血幹細胞移植、ステロイド療法、支持療法が中心ですが、今回の研究は、このうちの同種造血幹細胞移植について行ったものです。

小児急性リンパ芽球性白血病の治癒率は80~90%と高いが、成人では治癒率が低くなります(約30~40%)。

成人の場合は治癒率が低いことから、治療方法の改善がこれまで進められてきました。

急性リンパ芽球性白血病は、発症の急速性が特徴で、迅速な診断と治療が必要な疾患です。治療には多面的なアプローチが求められ、特に適切なリスク分類と個別化した治療計画が重要です。

今回の研究は、この治療計画立案に際して重要となる方法について提唱しています。

研究の詳細

急性リンパ芽球性白血病の再発は成人においては大きな問題です。

移植前に実施する前処置の強度を高める手法(強化型前処置)によって、再発率を低下させる試みが行われてきましたが、逆に治療に関連した合併症による死亡の増加につながる可能性もあることから、どの症例に強化型前処置を用いるかを判断する根拠が求められています。

統計学的手法による根拠探索が行われていますが、強化型前処置を用いる効果は様々な背景因子の影響を受けることから、従来の統計学的手法では、複雑な因子の交互作用を解析することは困難でした。

強化型前処置は再発リスクを低減することを目的に開発されましたが、標準型前処置と比べて諸臓器への影響が多く、 治療関連死亡の増加が懸念されます。

そのため、症例毎に強化型前処置を慎重に選択する必要があります。

強化型前処置の効果を評価した過去の検討では、統計解析を容易に行うための様々な仮定条件を設けるなど恣意性が避けられないことや、多数の因子が強化型前処置の効果に影響するため因子間の複雑な交互作用を十分に処理できず、強化型前処置の恩恵を受けられる群の同定は困難でした。

そこで研究グループは、機械学習に基づくベイズ因果フォレストを用いて、標準型前処置と比べて、強化型前処置を選択することの効果を症例レベルで評価することに成功しました。

ベイズ因果フォレスト (Bayesian Causal Forest) は、統計学や機械学習の分野で因果推論を目的として使用される手法の1つです。

この手法は、特に異質な効果や非線形性が存在するような複雑なデータセットに対して、因果関係を推定するために適しています。

因果推論では、ある処置や介入が結果に与える効果を推定することを目的とします。

しかし、効果が非線形である、個人間やグループ間で処置の効果が異なる、処置と結果が複雑な要因に影響される可能性があるなどの問題があります。

これらを考慮に入れながら、因果推論を行うための手法として「因果フォレスト」が登場しました。

この因果フォレストをベイズ統計の枠組みに統合したものが「ベイズ因果フォレスト」です。

ベイズ的アプローチは不確実性を確率分布として扱い、推定された効果に対して信頼区間や不確実性の情報を提供します。

そしてフォレスト構造は、ランダムフォレスト(複数の決定木を組み合わせた手法)の概念を利用し、高次元データや非線形性を考慮可能にします。

これらを使った解析は、個々のサンプルにおける介入効果 (Individual Treatment Effects, ITE) を推定する能力があり、外れ値やバイアスに対して比較的頑健で、データ構造に柔軟に対応できます。

現在、医療分野における治療法の効果分析、社会科学での政策介入の影響評価、経済学での市場介入の影響のモデリングに用いられており、今回の研究は医療分野における治療法の効果分析に分類されます。

本研究によって、強化型前処置の効果は、症例ごとに大きく異なることが明らかになりました。

ポイントは、様々な因子が強化型前処置の効果に与える影響を総合的に評価できる BCF モデルを応用して、恩恵を受けられる集団に強化型前処置を選択するアプローチ(high-benefit approach)の有用性が示されたことです。

さらに本研究は、機械学習を活用して造血幹細胞移植領域における個別化治療を実現する足掛かりになることが期待されます。

これまでに蓄積された治療データを人工知能が行う統計解析を使うことで、その患者により効果のある(再発率が低い)治療方法を提唱する試みは、多くの研究機関で着手されています。

実際に社会実装するまでには創薬とは異なり時間がかからないことから、創薬と並行して「これまであった治療方法、薬を有効に使って治療成績を上げる」ための研究も積極的に行われています。

この治療方法は「効率のよい治療方法」にもつながるため、増加が続いている医療費削減にも大きく貢献するものとして期待されています。