ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席の“ホットマイク”会話が国際的な注目を集めている。会談後の移動中に拾われた音声で、習氏が「臓器移植によって若返ることは可能だ。150歳まで生きることも夢ではない」と語ったと一部で報じられている。

このやり取りはAP通信などのライブ映像の音声で確認でき、複数の国際メディアでも報じられている。ただし会話の一部は不明瞭で、当局による公式トランスクリプトは公表されていない。なお、配信許諾の関係で一部映像はのちに取り下げられた報道もある。

実は、こうした“若返り”や“臓器移植による寿命延伸”は、突飛な空想ではなく、再生医療・幹細胞技術の進展によって一部が現実味を帯びつつあるテーマでもある。

「150歳発言」の背景にある臓器移植の課題

臓器移植は、命を救う医療技術として発展を続けてきた。しかし、その最大の壁は「免疫拒絶反応」である。

他人の臓器を移植すると、受け手の免疫システムが異物として認識し、臓器を排除しようとする。この反応を抑えるためには免疫抑制剤が必要だが、感染症や副作用のリスクが高く、長期的な使用が患者の負担となっている。

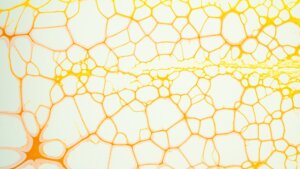

この「免疫の壁」を乗り越えるため、世界中で新たな技術開発が進められている。そのひとつが「他家(たか)骨髄幹細胞」の活用だ。移植時に第三者ドナーの幹細胞を併用することで、免疫システムを“リセット”し、移植臓器を異物とみなさない状態を誘導する。

この手法はまだ研究段階ではあるが、臓器移植の成功率を飛躍的に高める可能性を秘めており、中国の研究機関でも臨床試験が始まっている。

清華大学が他家細胞の臨床試験を開始|中国の戦略的な一手

注目すべきは、中国の動きだ。アジアを代表する名門・清華大学では、昨年度から他家細胞(他人由来の幹細胞)を用いた臨床試験が開始したと報じられている。

中国は再生医療分野で近年急速に存在感を高めており、ES細胞やiPS細胞の研究だけでなく、臓器移植における免疫寛容の確立にも積極的に取り組んでいる。今回の習氏の“発言”は、こうした国家的戦略とリンクしている可能性も否定できない。

つまり、単なる思いつきの発言ではなく、中国が本気で進めている「他家幹細胞を利用した免疫制御・若返り技術」の一端を、意図せず(あるいは意図的に)漏らした可能性もあるのだ。

他家骨髄幹細胞の実用化がもたらす臓器移植医療のパラダイムシフト

臓器移植において最も大きな壁とされてきたのが、「免疫拒絶反応」である。移植された臓器を体が“異物”とみなし、攻撃してしまうこの現象は、医学の進歩によっても完全に克服できていない。拒絶を抑えるためには免疫抑制剤を長期的に使用する必要があり、感染症やがんの発症リスク、副作用といった問題を抱えながら、患者は一生涯にわたり薬を飲み続けなければならない。こうした状況を根本的に変える可能性がある技術として、近年急速に注目を集めているのが「他家骨髄幹細胞」の活用だ。

「他家(たか)」とは、他人から提供されたという意味である。つまり他家骨髄幹細胞とは、自分ではなく他人の骨髄から採取した幹細胞のことを指す。これを臓器移植と併用することで、免疫システムを一時的に“リセット”し、移植された臓器を攻撃しない状態(免疫寛容)を誘導することが狙いだ。

具体的には、移植時に第三者ドナーの骨髄幹細胞を患者に投与し、免疫の「基盤」を作り替えることで、体が移植された臓器を“自分の一部”として受け入れるよう促す。従来の薬物療法が「免疫の働きを無理やり抑え込む」アプローチであるのに対し、他家骨髄幹細胞は「免疫そのものを教育し直す」方法といえる。

この技術が実用化すれば、臓器移植医療が大きく変わる可能性があると考えられている。まず、拒絶反応のリスクが大幅に低減するため、移植後に強力な免疫抑制剤を生涯にわたって服用する必要がなくなる。薬の副作用や感染症リスクが減ることで、患者の生活の質(QOL)は飛躍的に向上する。また、ドナーと受け手のHLA(ヒト白血球抗原)型が完全に一致していなくても移植できる可能性が高まり、臓器提供のマッチング条件が緩和されることで、待機期間の短縮や移植機会の増加も期待される。

さらに先を見据えれば、臓器移植が「命を救う最後の手段」から、「老化対策・延命医療の一環」へと役割を変える可能性もある。拒絶反応の心配がなく、安全に臓器を入れ替えられるようになれば、加齢によって機能が低下した臓器を定期的に交換し、全身の機能を維持するというアプローチが現実味を帯びてくる。たとえば腎臓や心臓、肝臓といった生命維持に不可欠な臓器を、必要に応じて安全に移植・再生できるようになれば、寿命の概念そのものが変わる可能性も視野に入ってくる。

こうした背景から、中国では清華大学をはじめとする研究機関が国家プロジェクトとして乗り出している。欧米や日本でも研究が進んでおり、技術の確立とともに、医療制度や倫理、臓器提供の在り方そのものを見直す必要が出てくると考えられる。他家骨髄幹細胞の実用化は、単なる移植技術の発展にとどまらず、医療の構造・倫理・社会の枠組みにまで影響を与えるパラダイムシフトになる可能性を秘めている。

幹細胞技術の急速な進展|再生医療はどこまで来ているのか

・ES細胞による神経疾患治療

再生医療の分野では、ES細胞(胚性幹細胞)やiPS細胞(人工多能性幹細胞)を活用した研究が急速に進んでいる。

特にパーキンソン病の治療では、ドイツの製薬大手バイエル社がES細胞を使った治療法を2025年初めにも臨床試験に進めると発表。ES細胞由来の神経細胞を移植して失われたドーパミン産生細胞を補う手法で、これまで根治が難しかった神経疾患への新しい可能性が開かれつつある【参考:stemcells.or.jp】。

・iPS細胞による個別医療

日本ではiPS細胞を使った臨床応用も進んでいる。

患者自身の細胞から作製したiPS細胞を利用することで、拒絶反応を抑えながら、神経や網膜などの再生を目指す研究が複数進行中だ。

倫理的な課題が大きいES細胞に比べ、iPS細胞は患者本人の細胞をもとに作るため、移植後のリスクが低く、より実用的な医療への応用が期待されている【参考:stemcells.or.jp】。

・創傷治癒・血小板の臨床応用

さらに近年、iPS細胞から誘導した巨核球と血小板の混合製剤が糖尿病モデルマウスの創傷治癒を促進するという成果も報告されている。

この製剤はフリーズドライ(凍結乾燥)による保存も可能であり、再生医療の実用化を大きく前進させる技術として注目されている【参考:stemcells.or.jp】。

これらの研究は、「若返り」や「臓器再生」の基盤技術として重要な役割を果たす可能性が高い。

「150歳まで生きる」発言の現実性と課題

こうした技術の進歩を踏まえると、「臓器移植と幹細胞技術を組み合わせれば、寿命を大きく延ばせるのではないか」という議論には一定の科学的背景がある。

しかし、150歳という具体的な数字が現実的かといえば、課題は多い。

-

免疫寛容の完全な確立:他家細胞の臨床試験は始まったばかりで、安全性・有効性の長期データはない

-

腫瘍化リスク:ES/iPS細胞には、未分化な細胞が腫瘍化するリスクがある

-

全身的な老化:臓器移植や再生で特定の臓器を若返らせても、細胞レベルや脳機能の老化を完全に止めることは難しい

-

倫理・社会問題:技術の独占、資源配分、人口問題など、技術普及には大きな社会的議論が必要になる

つまり、技術的な“若返り”が一部で可能になったとしても、全身を時間ごと巻き戻すような「完全な若返り」や「150歳の寿命」の実現には、まだ越えるべき壁が多いのが現実だ。

習近平氏の「臓器移植で若返る、150歳も可能」という発言は、単なる失言とも、戦略的なメッセージとも取れる。

中国は再生医療・幹細胞分野で国家的な投資を強化しており、清華大学を中心とした他家細胞の臨床試験もその一環だ。

つまり、この発言は“未来の科学技術をめぐる国際競争”を象徴している可能性がある。

医療技術の優位性を握ることは、国際社会における影響力拡大と直結する。科学と政治が交錯するこの分野は、今後ますます注目すべき舞台となるだろう。