パーキンソン病、ES細胞で治療 独バイエルが治験

製薬企業である、独バイエルは体のあらゆる細胞に変化できる「万能細胞」を使ったパーキンソン病治療薬の中間段階の臨床試験(治験)を2025年初めにも始めると発表しました。

この「万能細胞」とは、胚性幹細胞であり、治療方法は胚性幹細胞由来の細胞を移植するという手法をとる予定です。

パーキンソン病は世界で850万人の患者がおり、根本治療が難しい疾患の一つであり、再生医療の実力を発揮する「本丸」の領域とされ、実用化に期待がかかります。

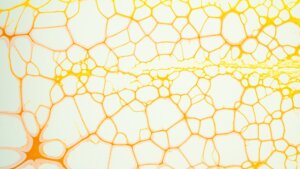

胚性幹細胞(Embryonic Stem Cells, ES細胞) は、初期胚の胚盤胞という構造から得られる多能性幹細胞の一種です。

ES細胞は、哺乳類の初期発生段階で形成される胚の内部細胞塊(Inner Cell Mass, ICM)から樹立され、体のほぼすべての細胞型に分化する能力(多能性)と、無限に自己複製できる能力(自己複製能)を持っています。

ES細胞はいくつかの特性を持ちます。

まずES細胞は多能性(Pluripotency)と言う特性があります。

これは、体内のあらゆる細胞型(神経、筋肉、心筋、肝臓、血液など)に分化可能という特性ですが、ES細胞は胎盤を形成する細胞(栄養膜細胞)には分化できません。

他にも、分裂を繰り返しても多能性を維持しながら無限に増殖できる自己複製能 、適切な条件下で培養することで長期的に多能性を維持できる特性も持っています。

ES細胞は、主に胚盤胞期の胚から内部細胞塊を取り出し、これを特殊な培地で培養することで作成されます。

胚盤胞は受精後4〜5日目の胚に相当し、この段階の細胞はまだ個体発生のための全ての遺伝情報を持っています。

ES細胞は、損傷した臓器や組織の補填に役立つ特定の細胞型を作成、パーキンソン病患者のための神経細胞、心不全の治療用心筋細胞などに使うことを目標として研究、開発が行われています。

また創薬分野では、疾患のモデルを作成して新しい薬剤の効果、毒性の試験、ヒト特有の病態に対する研究に利用されています。

しかし課題と問題点も存在します。

まずは倫理的問題です。

胚から細胞を採取する過程で胚が破壊されるため、宗教的・倫理的議論を引き起こしてきました。

そのため、一部の国では規制が厳しく、研究が制限されることがあります。

そして他人の胚から作成したES細胞を用いると、移植の際に拒絶反応が起こる可能性、分化が不完全なES細胞が体内で腫瘍(テラトーマ)を形成するリスクもあります。

iPS細胞との違いは、iPS細胞は、患者自身の体細胞を用いることで多能性を持たせた人工的な細胞です。

そのため、ES細胞の倫理的・免疫的問題を克服する方法として注目されています。

一方、ES細胞はその特性が自然由来で安定しており、分化誘導の効率が高い点が利点です。

ES細胞は再生医療や基礎研究で多くの可能性を秘めている一方で、課題も多く、科学と倫理のバランスが求められる重要な分野です。

バイエル社とは?

バイエル社(Bayer AG) は、ドイツ、レバークーゼンに本社を置く世界的な化学・医薬品企業であり、従業員数は約10万人という大規模な製薬会社です。

1863年に設立され、特に製薬分野での業績で広く知られています。「バイエル」の名は、ロゴにも使われている「バイエルクロス」(Bayer Cross)とともに、グローバルブランドとしての地位を確立しています。

主要製品は、心血管治療薬(例: アスピリン)、腫瘍治療薬、中枢神経系疾患や感染症治療薬で、世界的に広く使用される「アスピリン(Aspirin)」は、バイエル社によって開発されました。

他にも、作物科学(Crop Science)、消費者向けヘルスケア製品(Consumer Health)、環境科学・動物用製品などを提供しています。

特に研究開発力は高く、バイエルは長年にわたり革新的な医薬品や農薬の研究を行い、多くの画期的な製品を世に送り出してきました。

事業活動は世界中で展開され、特に欧州・米国・アジア市場に強い影響力を持っています。

今回のパーキンソン病治療薬の治験は、バイエル子会社の米ブルーロック・セラピューティクスが行います。

同社は万能細胞を使った治療薬開発を手掛けるスタートアップであり、ES細胞やiPS細胞を使って神経疾患や眼科などの領域で治療法を開発しています。

また、パーキンソン病向けにはES細胞を使った治療薬候補「ベムダネプロセル」の開発を進めています。

現在は安全性を確かめる初期段階の治験を終え、2024年9月には投与から24カ月経過時点の患者のデータを公表し、患者12人に投与して安全性などが確認されたとしています。

そして今回発表された2025年から始める中間治験で本格的に有効性を確認する予定です。

パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、中脳にある黒質緻密部(Substantia Nigra)という部位の神経細胞が変性・脱落することで生じる神経変性疾患の一種です。

この神経細胞はドーパミンという神経伝達物質を生成し、運動の制御に関与しています。

ドーパミンの欠乏により、パーキンソン病の特徴的な運動症状が現れます。

主な症状は、運動症状(運動機能に関わる症状)、非運動症状に分けられ、非運動症状では、自律神経症状、精神症状、睡眠障害、感覚異常が見られます。

現在パーキンソン病の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因、環境要因、加齢、タンパク質異常が考えられています。

治療は、薬物治療としてレボドパ(L-DOPA)製剤を使用するドーパミン補充療法、ロピニロール、プラミペキソールなどドーパミン作動薬の投与、他にMAO-B阻害薬、COMT阻害薬、抗コリン薬の投与が行われています。

最新研究は、再生医療としてiPS細胞を用いたドーパミン神経の再生、バイオマーカー研究として早期診断に役立つ血液や髄液の指標探索、そして遺伝子治療として病態に関連する遺伝子の修正技術が開発されています。

iPS細胞を使った治療方法開発

バイエル社はES細胞を使った方法ですが、住友ファーマはiPS細胞を使ったパーキンソン病治療薬の開発を進めています。

京都大学と共同で開発し、18年から京都大学病院で医師主導の治験を始めていますが、計画が遅れ、当初は24年度に目指していた条件・期限付き承認の申請を先送りしている状態です。

iPS細胞とES細胞は、ともに多能性を持つ幹細胞ですが、倫理的課題や技術的特性の違いから、それぞれの利点と欠点を背景にした研究競争が行われています。

ES細胞は、胚を破壊する必要があるため、多くの国で倫理的に批判されてきました。このため、一部地域では研究規制が設けられています。

iPS細胞は、倫理的に問題のない方法で得られるため、社会的受容性が高く、多くの国で推進されています。

このように、倫理的制約が厳しい地域では、iPS細胞が有利です。

技術的成熟度においては、ES細胞の方が技術が成熟しています。

分化誘導のプロトコルが多く確立されており、再生医療や基礎研究での利用が進んでいます。

iPS細胞は、2006年に発見された比較的新しい技術であり、分化効率や安全性、品質管理の面で課題が残る場面もあります。

技術の確立度では、ES細胞が先行。

再生医療ではiPS細胞は患者自身の細胞から作製できるため、個別化医療が可能で免疫拒絶のリスクが低いという利点があります。

一方でES細胞は、一般化されたプロトコルで高品質の細胞を安定供給できますが、免疫拒絶を回避するための対策が必要です。

病態研究と創薬においては、iPS細胞は、患者由来の細胞を再現できるため、特定の遺伝疾患や病態モデル作製に非常に有用です。

ES細胞は健常細胞を研究基盤とするため、基礎的な細胞生物学研究や比較試験の標準化に適しています。

コストとスケーラビリティは応用技術に重要なポイントです。

iPS細胞技術は作製プロセスが複雑で個別対応が必要な場合が多いため、ES細胞に比べコストが高くなりがちです。

しかしES細胞は大量生産に向いており、標準化された細胞を広範囲に供給できます。

このように大規模応用ではES細胞が優位です。

最後に安全性ですが、iPS細胞は、未分化細胞が残留することで腫瘍(テラトーマ)形成のリスクが懸念されています。

ES細胞も同様のリスクがあるものの、分化制御技術がより進んでいるため、比較的安全性が高いとされています。

世界的な研究動向と競争を見てみましょう。

iPS細胞の研究が先行する分野は再生医療です。

現在は、日本(京都大学を中心に)やアメリカでiPS細胞を使った臨床試験が進行中です。

iPS細胞の有利な点として病態モデル作製が挙げられ、患者特異的なiPS細胞を用いた研究が幅広く進行しています。

一方で、ES細胞が依然優位な分野は基礎研究であり、幹細胞の特性解明や多能性維持のメカニズム研究が進められています。

さらに商業供給:高品質な細胞を製薬会社や研究機関に提供するプラットフォーム構築でもES細胞が有利とされています。

近年では、競争ばかりではなく相補的関係の構築も試みられています。

現在、iPS細胞とES細胞は競争だけでなく相補的な研究関係が強調されており、ES細胞の利用では、iPS細胞研究の基準として使用(例えば、分化誘導効率の比較)、そして既存のES細胞を用いて標準的な治療モデルを開発が行われています。

iPS細胞の利用では、患者特異的な研究や、免疫拒絶リスクの少ない個別化治療に特化して使われます。

iPS細胞とES細胞は、それぞれが独自の強みと課題を持っています。研究分野や応用場面によって選択されることが多く、競争と協力を通じて、次世代の医療や科学に貢献しています。

バイエルがES細胞で開発を行い、住友ファーマがiPS細胞で開発を行う、という点だけ見れば競争のみがクローズアップされることになりますが、実際はこの競争によってお互いの研究成果を有効利用して、最適化された治療方法が開発されています。

パーキンソン病だけでなく、他の疾患でもこういったES細胞とiPS細胞の研究が互いに補完しながら治療方法が開発されていく事が期待されます。