千葉大学大学院医学研究院の小坂健太朗特任講師、三川信之教授らの研究グループは、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の江藤浩之教授(千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター特任教授、前千葉大学大学院医学研究院教授)らの研究グループと共同で、ヒトiPS細胞(注1)から誘導した血小板産生細胞である巨核球と血小板の混合製剤が糖尿病マウスの創傷治癒を促進することを示しました。

さらに、フリーズドライ化によってその効果を長期間維持できることを明らかにしました。

本研究成果は、学術誌Stem Cell Research & Therapyで「iPSC-derived megakaryocytes and platelets accelerate wound healing and angiogenesis」というタイトルで論文としてオンライン公開されました。

この成果により、患者さん自身の血小板を用いた従来の治療法と比べて、負担が少なく安定して高い効果を発揮する難治性潰瘍の治療薬開発が期待されます。

難治性潰瘍とは?

難治性潰瘍(Refractory ulcer)とは、治療が困難で、通常の治療法に対して反応が乏しい、または治癒が非常に遅い潰瘍を指します。

潰瘍は皮膚や粘膜の組織が欠損した状態で、治癒過程が障害されることで難治化します。

難治性潰瘍の原因はいくつもありますが、まず挙げられるのが消化管の難治性潰瘍です。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍が、一般的な治療法(例: 抗酸薬、ピロリ菌除菌療法)に反応せず慢性化する場合があります。

この原因として、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用、特定の感染(例: Helicobacter pylori 陰性)、血流不足などが考えられます。

皮膚の難治性潰瘍は、寝たきりの人に見られる褥瘡(床ずれ)、さらに糖尿病性足潰瘍、動脈性または静脈性潰瘍がありますが、これらの原因も血流障害、神経障害、感染症、免疫機能低下などが治癒を妨げる主要因です。

その他にも、炎症性疾患(例: クローン病、潰瘍性大腸炎)による潰瘍、悪性腫瘍の一部が潰瘍化したケース(癌性潰瘍)が難治性潰瘍の要因です。

難治性潰瘍の背景には、動脈硬化や静脈うっ滞による局所の血流低下が治癒を遅らせる、つまり血流障害がまず挙げられます。

その他にも、細菌や真菌による感染が、炎症反応を持続させたり壊死を進行させる、糖尿病、栄養不良、ステロイド治療などによる免疫力低下、継続的な圧力や摩擦による組織の壊死があります。

なかでも悪性腫瘍が原因の場合、通常の治療では進行を止めるのが難しいとされています。

難治性潰瘍の治療は、原因に応じて個別化されます。

全身管理としては、糖尿病や動脈硬化の管理と栄養補給、局所治療としては、創傷管理(デブリードマン、ドレッシング剤)、感染管理(抗生物質、抗真菌薬)です。

また、特殊療法として体外陰圧閉鎖療法(VAC)、高気圧酸素療法、細胞増殖因子や幹細胞を用いた治療も行われています。

さらに外科的介入として血管再建手術や皮膚移植も現在行われています。

糖尿病や重症下肢虚血、膠原病などを原因とする難治性潰瘍の患者数は、増加の一途をたどっています。

創部の感染により下肢の切断などを余儀なくされる場合もあり、QOLの低下や生命予後の悪化につながります。

先に、治療方法を簡単に挙げましたが、詳細な治療方法を見てみましょう。

難治性潰瘍の具体的な治療方法

難治性潰瘍の治療は、原因に応じて個別化され、複数のアプローチが必要になります。

基本的な全身管理としては基礎疾患の治療が挙げられ、難治性潰瘍の原因となる糖尿病管理、動脈硬化改善、免疫改善が行われます。

血糖コントロールを最適化(インスリン注射や経口薬)、脂質異常症や高血圧を管理そして栄養不足を補い、炎症性疾患の治療を強化することが中心です。

さらにタンパク質、ビタミン(特にビタミンCやE、ビタミンA)、亜鉛など創傷治癒に必要な栄養素の補給も並行して行われます。

局所治療の場合は、まず創傷の清浄化が行われます。

デブリードマン(機械的デブリードマン、酵素製剤、化学療法的デブリードマンなど)による 壊死組織を外科的または非外科的に除去する方法、その後にハイドロコロイド、ハイドロゲルによる保湿、泌出液を吸収する泡状ドレッシング(フォーム材)による吸収、銀含有ドレッシングやヨード含有ドレッシングを使用した抗菌処理によって治療が行われます。

特に感染管理は重要で、抗生物質を使う感染部位の培養検査に基づく適切な抗生剤選択(局所または全身投与)、日和見感染症の原因となる真菌に対しての抗真菌治療、これはカンジダやアスペルギルスが原因の場合、抗真菌薬が使われます。

一方で、陰圧閉鎖療法(VAC療法)という傷に陰圧(負圧)をかけて浸出液を吸引、創面の血流改善と治癒促進を行う方法も使われています。

外科的治療としては、動脈閉塞性疾患が原因の場合、血管バイパス術や血管形成術(ステント挿入など)の血管再建術、大きな潰瘍面を閉鎖するために、健常な皮膚を移植する皮膚移植、壊死組織、腫瘍性潰瘍の場合、根治的切除を目的とした外科的切除が現在行われています。

再生医療および特殊治療の分野では、補助因子として上皮成長因子(EGF)、線維芽細胞成長因子(FGF)などを局所投与する細胞成長因子(Growth Factor)療法、間葉系幹細胞や骨髄幹細胞を用いて組織修復を促進する幹細胞療法、高圧下で純酸素を吸入し、血流や創部の酸素供給を改善する高気圧酸素療法が用いられています。

その他に、炎症軽減や血管新生促進を目的とするレーザー療法、傷口の除菌や血流改善の超音波療法、褥瘡の場合、専用のクッションや体位交換を活用して圧迫を軽減する目的で圧力解除療法が行われることもあります。

自己免疫疾患治療も治療に使われる事があり、クローン病や潰瘍性大腸炎における生物学的製剤(抗TNF-α抗体など)、最後に慢性感染対策として抗結核薬や抗真菌治療が行われます。

治療のポイントは、原因の除去と治癒促進を同時に行うこと、専門家チーム(外科医、皮膚科医、栄養士など)によるチーム医療が推奨されること、そして治療が長期化することが多いため、患者との良好な信頼関係の維持も重要です。

研究の詳細

研究グループは以前、iPS細胞から分化させた血液前駆細胞に3種類の遺伝子を発現させ、巨核球細胞を不死化に成功しています。

これにより、巨核球細胞を大量に増殖させ、そこから膨大な数の血小板を製造することができるようになりました。

今回の研究は、これらの細胞を難治性潰瘍の治療に応用し、iPS細胞由来巨核球および血小板の混合製剤(iPSCs-derived Megakaryocytes and Platelets: iMPs)の創傷治癒促進効果を検証することが目的です。

研究グループはまず、複数の創傷治癒を促進する代表的な成長因子が高濃度で検出されることを確認しました。

しかし、有効な成長因子のひとつであるFGF2は、検出されない場合があり、放出される成長因子は部分的に異なっていることが分かりました。

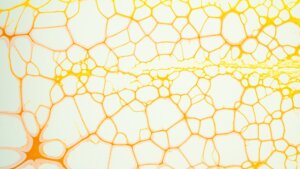

次に、創傷治癒において重要な役割をもつ線維芽細胞と血管内皮細胞が受ける影響を検証しました。

この結果、血管内皮細胞の増殖を促進するメカニズムが明らかとなり、血管再生の大きなヒントになり得る結果を得ることができました。

最後に、将来的な臨床応用を見据えて、研究グループはiPS細胞由来の治療に使う細胞を凍結乾燥することで長期保存や輸送への適応を試みました。

粉末状に加工したフリーズドライ化細胞を3か月間4℃で保管し、蒸留水に溶かして成長因子の濃度を測定しました。

その結果、加工していない通常の細胞よりもさらに高い濃度の成長因子がフリーズドライ化細胞から検出されました。

またそれらを糖尿病マウスの皮膚潰瘍に投与したところ、通常の細胞と同等の創傷治癒促進効果が確認されました。この結果により、凍結乾燥は細胞の長期保存や輸送を可能にし、製剤化に向けての有効な手法であることが示されました。

細胞の凍結保存は、古くから行われている細胞保存方法ですが、細胞によって困難な場合もあります。

細胞の凍結保存とは、細胞を低温(通常-80°Cまたは液体窒素下の-196°C)で保存し、生存能力や特性を維持するための方法です。

このプロセスは、研究や医療で細胞株や検体を長期間保存するために広く利用されています。

凍結保存では細胞内部や周囲の水分が氷結晶化するのを防ぎ、細胞の損傷を最小限に抑えます。

そのため、緩徐冷却を行い、温度を徐々に下げることで、細胞内外の浸透圧を均衡させ、氷結晶形成を抑制します。

同時に保護剤の使用: 凍結保護剤(Cryoprotectants)が細胞膜や組織の損傷を防ぎ、酵素反応や化学反応をほぼ停止させ、細胞を長期間安定化させます。

初期冷却が完了すると、-80°Cで一時保存後、液体窒素(-196°C)のタンクへ移します。

再度細胞を使う場合は、細胞を急速解凍しますが、氷結晶形成を回避しなければなりません。

まず37°Cの温水を利用し、短時間で凍結細胞を解凍、解凍後は速やかに新しい培地に移し、DMSOを洗い流します。

特定の細胞は凍結保存に弱く、最適な保存方法を事前に試験する必要があります。

また、高濃度の保護剤は細胞毒性を引き起こす可能性があるため、適切なバランスが重要です。

凍結保存の用途は、不死化細胞株や誘導多能性幹細胞(iPS細胞)などの研究材料を保存する、また移植用細胞、免疫細胞(NK細胞やCAR-T細胞)などを保存する、そしてバイオ医薬品の製造に利用される細胞株の保存を目的に行われています。

適切な保存技術を用いれば、長期間の保存が可能で、研究や臨床用途に活用することができますが、今回の研究ではその方法の確立にも成功しました。

本研究により、これまで患者さん自身の血液を必要としていた血小板投与による難治性潰瘍の治療が、iPS細胞から誘導した巨核球細胞と血小板で代替できる可能性が示されました。

不死化した巨核球細胞は高い増殖能を持つため、大量生産にも適していると考えられます。