細胞を再生医療に使う時、どうしても必要な技術が大量培養技術です。

大量培養が可能になればコストの削減につながり、それが医療費の抑制にもつながります。

理化学研究所バイオリソース研究センターiPS細胞高次特性解析開発チームの林洋平チームリーダー、髙﨑真美開発研究員、公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団研究開発センター、株式会社カネカ 再生・細胞医療研究所らの共同研究グループは、iPS細胞の樹立から大量培養までを一貫して行うことに成功しました。

この成果は、「”Complete suspension culture of human induced pluripotent stem cells supplemented with suppressors of spontaneous differentiation”,」というタイトルの論文で、学術誌であるeLifeに掲載されています。

培養細胞の歴史

現在使われているiPS細胞を含め、人工的に培養できる“培養細胞”は人類の生命科学の発展に大きく寄与してきました。

培養細胞の歴史は、生命の基本単位である細胞を理解し、研究するための重要な発展の過程を示しています。

細胞の発見と基礎研究は1600〜1800年代に行われましたが、この時期は、培養細胞という概念よりも細胞の存在と構造、そしてその役割に焦点が当たっていました。

1800年代後半には初期の細胞培養の試みがされるようになりました。

ドイツのエミール・ロウが最初に胚細胞の試験管内培養を試みたことが現代的な細胞培養の起点とされています。

1907年にはアメリカのRoss G. Harrisonが最初に成功した動物細胞の培養を実施し、神経細胞の軸索成長を観察し、顕微鏡下で成長過程を研究しました。

そして器材の進化とともに成功率が向上し、近代細胞培養技術の確立がなされています。

1940〜1950年代には動物細胞培養の技術が飛躍的に進展し、細胞培養における微生物汚染を抑制する画期的なブレークスルーとして抗生物質が使われるようになりました。

1951年には初めてのヒト由来不死化細胞株であるHeLa細胞がジョンズ・ホプキンズ大学で開発されました。

HeLa細胞は最も有名な細胞株であり、薬剤スクリーニングや遺伝子研究に幅広く使用されましたが、ただし、倫理的問題(インフォームド・コンセントが取られなかった)も後に議論になり、現在の研究倫理の確立につながっています。

1980年代の分子生物学が発展する時期には、トランスフェクションや遺伝子編集技術の導入、CHO細胞などの培養細胞を用いて、ヒトインスリンや抗体医薬品の商業生産が一般化されています。

これまでの歴史の中で使われている細胞培養方法のメインは、2次元培養法です。

この2次元培養法を詳しく見てみましょう。

基本的な細胞培養方法

2次元培養(2D培養)は、細胞を単層で平面状に培養する最も一般的な細胞培養法です。この手法は取り扱いやすく、基礎研究から薬剤スクリーニングまで幅広く利用されています。

2次元培養は、培養器の底面に細胞を接着させるために培養フラスコや培養皿(ペトリ皿)を使用します。

一部の細胞は接着しにくいため、表面が特別に処理されたプラスチック(例:コラーゲンコート、ポリリジン処理)が必要です。

2次元培養では、細胞がフラスコの表面を覆い尽くすとコンフルエント状態になり、増殖が停止します。

このため、継代操作で新しい培養器に細胞を分けます。

この2次元培養法は、手法が簡便で初心者でも試行しやすく、細胞は均一な環境で増殖するため、再現性の高い実験が可能です。

そして観察の容易さ、つまり細胞形態を直接モニターしやすいことも科学の発展に大きく貢献しています。

しかし、2次元培養では細胞が平面的に広がるため、生体内の生理学的環境と異なります。

そのため、細胞間の相互作用や組織構造が反映されにくい、長期間の培養では形態や性質が変化する(デディファレンシエーション)、接着依存細胞しか利用できないなどの課題もありました。

そこで開発されたのが3次元培養法です。

3次元培養法(3D培養法)の発展

3次元培養法は、最新の細胞培養技術として認知されています。

今回の研究成果で用いられて“浮遊培養”も、広義では3次元培養法に分類されます。

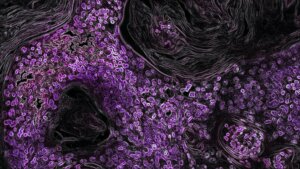

3次元培養法は、細胞が生体に近い三次元構造を持つ環境で成長するように設計された培養方法です。

これは従来の2次元培養(フラスコや培養皿の平面表面上の細胞増殖)と比べて、細胞の形態、機能、細胞間相互作用、薬剤反応性などをより生体に近づけて観察・研究できます。

細胞が体内で経験する立体的な環境を模倣していることから、細胞外マトリックス(ECM)との相互作用が再現されるため、形態や機能がin vivoに近くなります。

さらに細胞間および細胞-ECM間の複雑な相互作用を再現可能で、増殖、分化、運動のような細胞の挙動をより正確に研究できるようになります。

そして特定の組織や臓器を模倣するような小型組織(例:オルガノイド)が作成可能という点では、最新の研究において使用頻度が高い理由になっています。

3次元培養では、超低接着培養皿やシャーレで細胞を浮遊させる方法と、細胞の足場を人工的に作って3次元化する方法があります。

しかし足場材を利用した3次元培養では、細胞を合成または自然由来の足場(スキャフォールド)上に配置する必要があり、足場材である、コラーゲン、ヒアルロン酸、ポリマーなどを使用するとコストが高くなります。

コストの問題も解決する新しい方法

研究グループはiPS細胞を大量培養する系を開発するというアイデアにおいて、iPS 細胞を溶液の中で浮遊した状態で培養できれば、より少ないコストと労力で大量培養が可能になると考えました。

しかしこれまでもiPS細胞の浮遊培養が試みられてきましたが、大量培養する時に、1個1個の細胞の性質の検証が、不確かであったことが問題点として挙げられていました。

iPS 細胞は未分化に保って、様々な細胞への分化能を保持する必要があるが、その厳密な検

証が確立されていませんでした。

そこで研究チームは、培養皿で接着培養した iPS 細胞と、培養液の中で浮遊培養した iPS 細胞を比較解析しました。

10 時間培養した結果、 浮遊培養した iPS 細胞は、 神経や皮膚のもととなる外胚葉の遺伝子、筋肉や腎臓のもととなる中胚葉の遺伝子、肺や胃腸のもととなる内胚葉の遺伝子、これらすべての遺伝子の発現が上昇していました。

この結果は、浮遊培養では、突発的に、さまざまな方向に分化してしまうことを示しています。

これらの遺伝子が無秩序に発現増加することは、良い結果ではありません。

そこで、研究チームは、分化を阻害する化合物の中から、突発的な分化を抑える効果がある

ものを探しました。

そして、外胚葉への分化を抑制する PKC (β) (シグナル阻害剤、中胚葉と内胚葉への分化を抑制する WNT(ウィント)シグナル阻害剤に着目しました。

2つの阻害剤を同時に用いて、ヒト iPS 細胞を浮遊培養したところ、長期的に未分化の状態の維持に成功しました。

次に、臨床用の iPS 細胞株に、2つの阻害剤を加え、バイオリアクターという装置で大量培養した結果、約 100 万個のヒト iPS 細胞が詰まった凍結チューブを、1 回あたり 300 本つくることができました。

続いて、それらの iPS 細胞を解凍し、性質を調べましたところ、従来の方法で培養した iPS 細胞と遜色なく、自己複製や分化の多能性が維持されていました。

つまり細胞を浮遊培養する上で、突発的分化が起こるという問題を解決するために、突発的分化を抑えるような化合物を添加し、浮遊培養で大量に培養することに成功したわけです。

iPS細胞関連のコストダウンに向けて

iPS細胞は、医療や研究分野での多くの応用可能性を持っています。

そのポテンシャルを最大限活用するためには、大量培養が必要となる状況が増えてきています。

再生医療では、組織や臓器の修復、再生を目的として細胞や組織が移植されます。この際、大量の高品質なiPS細胞が必要です。

そして患者ごとに適合する細胞を準備するには、規模拡大が不可欠と考えられています。

そして日本で進められている「iPS細胞ストックプロジェクト」では、多様なHLA型に対応したiPS細胞を事前にストックしています。

実際に再生医療を実施する際、このストックから必要な細胞を分化誘導するため、大量生産技術が重要です。

また、製薬業界では、iPS細胞から分化させた組織や臓器を用いた創薬や毒性試験が行われています。

特に患者特異的な疾患モデルの構築で大量の細胞が必要です。

さらに新薬開発では、多数の化合物を対象に試験を行う必要があります。

ハイスループットスクリーニングにおいては、大量の細胞が均一な品質で提供されなければなりませんし、膨大なデータを得るため、同一条件下での試験には安定的な供給が必要です。

加えて毒性試験は多段階プロセスで行われるため、大量生産が求められます。

難病や希少疾患では、患者特異的なiPS細胞を作製し、特定の症状に対応する治療法を模索する必要があり、これには、分化誘導された疾患モデル細胞が一定の質で十分な量供給される必要があります。

トータル的に見ると、大量培養技術を確立することで、iPS細胞製品全体のコストを引き下げることが期待されます。

iPS細胞製品の需要に対応する大量培養により、生産効率が向上というスケールメリット、生産プロセスの標準化とスケール拡大により、試薬や培地の単価を低減、そして大規模で一貫生産する技術が可能になれば、コスト効果がさらに高まる、という点でも大量培養系の開発は急務とされています。