iPSから爪幹細胞、関西医大が成功 爪・指先の再生に期待

関西医科大学大学院医学研究科イノベーション再生医学の服部文幸研究教授らの研究チームは、爪成分を作る機能を持った爪幹細胞、およびこれを含有する「指先オルガノイド」の作製に成功しました。

この研究のポイントは3つです。

- 初めてヒトiPS細胞から指先を含むオルガノイドを分化誘導に成功。

- 初めてヒトiPS細胞から機能的な爪幹細胞の分化精製に成功。

- 本研究は形成的再生医療の実現に向けた第一歩。

ヒトの爪

人間の爪は、指先にある硬い構造物で、主にケラチンと呼ばれるタンパク質からできています。

爪は皮膚の一部で、皮膚の一番外側の層である表皮が変化して形成されています。

爪の主な機能は、指先やつま先の敏感な部分を保護し、衝撃や摩擦から守る役割、指先の感覚を鋭敏にし、物をつかむ際や細かい作業を行う際の感触を助ける、そして引っ掻いたり、物をつまんだりする役割を持ちます。

爪の構造を示す言葉は耳慣れない言葉ばかりです。

私たちが「爪」として認識している、目に見える硬い部分は爪甲(そうこう)と呼ばれています。

爪が成長する部分で、爪の根元に位置する場所は爪母(そうぼ)とよばれ、爪甲の下にある部分で、爪甲が乗っている皮膚の一部は爪床(そうしょう)、そして爪の両側にある皮膚で、爪を支える部分は爪郭(そうかく)という名前がついています。

爪は常にゆっくりと成長し、手の爪は通常、1ヶ月に約3〜4ミリ成長しますが、個人差があります。

爪の成長メカニズム

爪の成長メカニズムは、爪を作る細胞が活発に増殖し、硬いたんぱく質であるケラチンを生成する過程によって行われます。

このプロセスは、主に爪の根元にある「爪母(そうぼ、マトリクス)」で進行します。

爪母が爪の成長を司る最も重要な部分です。

爪の成長は、爪の根元にある爪母で細胞分裂が活発に行われることで始まります。

爪母にある基底層の細胞が分裂し、新しい細胞が生成されます。

これらの新しい細胞が分裂して爪甲(爪の硬い部分)を作り、爪甲が指先に向かって押し出されることで、爪が長くなります。

爪母で作られた細胞は、徐々にケラチンを生成しながら硬化していきます。

ケラチンは丈夫で硬いタンパク質であり、爪の強度と耐久性を生み出します。

爪の成長とともに、これらのケラチンが堆積して硬化することで、爪の厚さや硬さが維持されます。

爪母で生成された新しい細胞が、古い細胞を前方(指先方向)に押し出す形で爪が成長します。これにより、爪甲が指先に向かって伸びていきます。

手の爪は平均して1日に約0.1ミリ、月に約3〜4ミリの速度で成長します。足の爪はそれよりも遅く、約1/3〜1/2の速度で成長します。

爪は「爪床(そうしょう)」という皮膚の部分に付着しています。

爪床は爪の下にあり、爪に栄養を供給するほか、爪がしっかりと固定されていることで安定した成長を支えます。

爪甲が爪床にしっかりと乗っていることで、爪が折れたり剥がれたりしにくくなっています。

爪の成長は血流によって供給される栄養や酸素に依存します。

良好な血行は爪母への栄養供給を促進し、成長を早めますが、逆に、血行が悪いと爪の成長が遅くなることがあります。

若年層のほうが細胞分裂が活発なため、爪の成長が早い傾向があり、年齢を重ねると成長速度が遅くなります。

栄養状態が良いと、爪は強く健康的に成長します。

特にビタミンやミネラル(ビタミンB群、ビタミンC、カルシウム、亜鉛など)は爪の健康に重要です。

また、病気やストレス、栄養不足は爪の成長を遅らせたり、爪の状態を悪化させる原因となります。

季節も爪の成長に重要な要因で、一般的に、夏は血行が良くなるため爪の成長が早くなり、冬は成長が遅くなります。

爪は常に成長しているように見えますが、その背後には成長サイクルが存在しています。

爪の成長は個々の指ごとに異なるリズムを持っており、成長が早い指もあれば遅い指もあります。

爪を失う原因

爪を失う原因には、外的要因や内的要因があり、物理的な外傷や疾患、感染症などが挙げられます。以下に、爪を失う主な原因を詳しく説明します。

まずは物理的な外傷が挙げられます。

重い物を指に落としたり、ドアに指を挟むといった強い衝撃や圧迫により、爪が部分的にまたは完全に剥がれることがあります。

この場合、爪母に損傷がない限り、爪は再生しますが、完全に回復するまでには時間がかかります。

さらに、深い切り傷や引っ掻き傷が爪やその周辺に生じると、爪が損傷し、最悪の場合、剥がれ落ちることがあります。

また、指や爪に強い圧力がかかると、爪の下に血がたまり(爪下血腫)、圧力によって爪が剥がれ落ちることがあります。

特にスポーツや作業中の外傷でよく見られます。

爪白癬(そうはくせん)と呼ばれる感染症でも爪が失われることがあります。

爪白癬は、真菌(カビ)の一種が爪に感染することです。

これによって爪が変色・肥厚し、最終的に剥がれ落ちることがあり、足の爪に多く見られますが、手の爪にも感染することがあります。

また、爪やその周囲に細菌感染が起こると、炎症や化膿が進行し、爪が破壊されることがあります。

典型的な例が「ひょうそ」と呼ばれる状態です。

ウイルス感染では、ヒトパピローマウイルス(HPV)などのウイルスによる感染も、爪の成長を阻害し、爪の喪失を引き起こすことがあります。

皮膚疾患が爪に影響を与えることもしばしば見られます。

代表的なものは乾癬です。

乾癬は皮膚の疾患で、爪にも影響を与えることがあり、爪が変色したり、脆くなって崩れ落ちることがあります。

扁平苔癬(へんぺいたいせん)と呼ばれる皮膚疾患も爪に影響を与え、爪が変形したり剥がれ落ちることがあります。

そして自己免疫疾患によっても爪が失われる症例が報告されています。

全身性エリテマトーデス(SLE)やリウマチ性疾患などの自己免疫疾患は、爪の成長を阻害し、爪を失う原因になることがあります。

そしてあまり聞かれない疾患ですが、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)では手や足の爪が膿疱(のうほう)で覆われ、最終的に爪が剥がれ落ちることがあります。

その他、甲状腺機能低下症では、代謝が低下することで爪の成長が遅くなり、爪が剥がれる原因となることがあります。

先天性疾患(例:先天性爪甲発育不全症)その他の遺伝的疾患が、爪の正常な成長を妨げ、爪が形成されない、または非常に脆弱になることがあります。

疾患以外の要因でも爪が失われることがあります。

ビタミンやミネラルの不足、特に鉄、亜鉛、カルシウム、ビタミンB群が不足すると、爪が薄くなり、脆くなって剥がれやすくなります。

長期的な栄養不良は爪の成長を大きく妨げ、爪が正常に維持できなくなる可能性があります。

他の疾患で使われる薬剤は、時に爪に悪影響を及ぼします。

抗がん剤や抗生物質などの薬剤は、爪の成長に影響を与えることがあり、爪が薄くなったり剥がれやすくなることがあります。

特に化学療法の影響で爪が弱くなり、場合によっては脱落することがあります。

年齢を重ねると、爪の成長速度が遅くなり、爪が薄く脆くなります。このため、軽微な衝撃でも爪が剥がれることがあります。

そして爪を頻繁に削ったり、化学薬品(マニキュアリムーバー、接着剤など)を使いすぎると、爪が薄くなり剥がれやすくなります。また、爪のケアが適切でないと、爪を痛めることにつながります。

長時間にわたり過度の圧力や摩擦を受け続けると、爪が剥がれることがあります。

特にランナーや登山家のように、足の爪に繰り返し圧力がかかる職業や活動に従事している人々に見られます。

これらの原因によって爪が失われても、爪母が無事であれば、新しい爪が時間をかけて再生します。

ただし、爪母が損傷している場合、爪の再生が遅れるか、場合によっては完全に爪が生えなくなることがあります。

爪の再生医療

爪の再生医療は、爪が損傷した場合や疾患により失われた爪を再生・回復させるための治療法を指します。

再生医療は、従来の治療方法と異なり、細胞、組織、または再生を促進する成分を使用して、爪の自己再生能力を活用します。

爪母が損傷した場合、自然な回復が難しいため、再生医療技術が大きな可能性を秘めています。

細胞移植療法は、健康な爪母の細胞や幹細胞を移植することで、損傷した爪母を修復し、新しい爪の成長を促進する方法です。

幹細胞は、様々な細胞に分化できる能力を持つため、爪の再生に役立つと考えられています。

研究段階ではありますが、患者自身の幹細胞を用いて、損傷した爪母や爪床を再生させる取り組みが進められています。

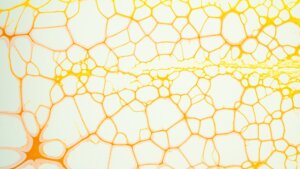

組織工学を使った治療方法も研究されており、細胞や生体材料を使って人工的に組織を作り出す技術を応用して実現しようとされています。

爪の再生には、健康な爪の組織を模倣した足場を構築し、その上で細胞を増殖させる方法が検討されており、3Dプリンティング技術などを用いて、爪や爪床を再現する技術も研究されています。

成長因子という、細胞の成長や分化を促進するタンパク質を使う方法も模索されています。

爪の再生には、成長因子を局所的に適用することで、爪母や爪床の細胞の再生を加速させるアプローチがあり、これにより、爪の再生速度が向上し、爪の質も向上する可能性があります。

バイオマテリアルは、体内に安全に埋め込むことができる人工材料で、細胞の成長を支援する役割を果たします。

爪の再生においては、損傷した部分にバイオマテリアルを適用し、細胞が爪を再生できる環境を整えることが研究されています。

再生医療が適用されるケースは以下に挙げられるものです。

・爪母の損傷:外傷や手術などで爪母が損傷した場合、自然な爪の再生が困難になることがあります。

このような場合に、幹細胞移植や組織工学を用いて爪母を再生し、再び爪を成長させることが期待されています。

・遺伝性疾患や先天性異常:一部の遺伝性疾患や先天的な爪の異常により、爪が正常に成長しない場合、再生医療を使って爪を再生することが可能になるかもしれません。

再生医療の技術はまだ研究段階にあるため、臨床応用に向けた課題がいくつか存在します。例えば、幹細胞の適切な分化の制御や、組織工学技術を用いた爪の構造的再現の難しさがあります。

また、再生した爪の長期的な安定性や機能性の確認も必要です。

今後、本研究の技術がさらに発展することで、失われた爪を完全に再生し、自然な爪の機能を取り戻すことができる治療法が実現する可能性があります。

再生医療は、爪だけでなく、他の組織や臓器にも応用できるため、医療分野全体で大きな革新をもたらすと期待されています。