幹細胞&デバイス研究所、ES細胞由来シュワン細胞を神経修復向け再生医療で開発

再生医療の分野において、日本は世界に先駆けた研究成果を数多く生み出してきました。

その中でも京都大学は、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授によるiPS細胞の発見をはじめとした数々の功績で、再生医療の最前線を牽引してきました。

このような学術的背景から生まれたスタートアップ企業が「幹細胞&デバイス研究所(SCAD)」です。

SCADは、京都大学の研究成果を基盤に、ES細胞由来シュワン細胞を用いた革新的な神経修復治療法を開発しています。

細胞&デバイス研究所(SCAD)の詳細

京都大学は長年にわたり、生命科学と医療研究の分野で世界的に高い評価を得ています。

特に、幹細胞研究や再生医療の分野では、山中教授のiPS細胞研究や多くの臨床応用研究が進められてきました。

こうした学術的な土壌から生まれたSCADは、京都大学で培われた知見と技術を社会に還元することを目的としたスタートアップ企業です。

SCADは、京都大学医学部および関連研究施設での基礎研究をもとに、再生医療技術を実用化するために設立されました。

代表取締役である加藤謙介氏は、神経系の再生医療に関する研究の第一人者であり、その専門性を活かしてES細胞由来シュワン細胞の開発を進めています。

SCADのプロジェクトは、学術的な信頼性と企業としての実行力を兼ね備えた取り組みとして注目されています。

幹細胞&デバイス研究所は、設立地が京都府京都市で、専門分野として再生医療製品の開発、ヒトES細胞を用いた神経再生技術、医療機器および細胞製品の研究・開発を挙げています。

SCADの技術は、再生医療の中でも特に難しいとされる神経系の修復と再生に焦点を当てています。

手根管症候群をターゲットにした治療法の開発、ヒトES細胞由来シュワン細胞の開発そしてES細胞からの分化技術の確立に力を入れており、すでにいくつかの成果を挙げています。

シュワン細胞とは?

SCADが注目しているシュワン細胞とはどういう細胞でしょうか?

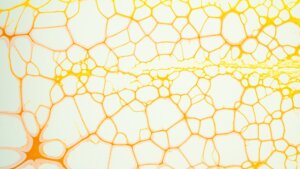

シュワン細胞(Schwann cells)は、末梢神経系(PNS:Peripheral Nervous System)において重要な役割を果たす細胞で、神経組織の構造や機能を支えるグリア細胞の一種です。

ドイツの生理学者テオドール・シュワン(Theodor Schwann)の名前に由来しています。

シュワン細胞は、軸索(神経線維)を取り囲む髄鞘(ミエリン鞘)を形成します。

髄鞘は、軸索の絶縁体として機能し、神経インパルス(電気信号)の伝達速度を大幅に向上させ、これにより、筋肉や感覚器官との迅速な通信が可能になります。

また、シュワン細胞は損傷した軸索を認識し、新しい髄鞘を形成することで神経の修復を促進するという末梢神経系における再生能力を支える中心的な役割を担っています。

また、神経細胞の生存や成長を助ける栄養因子(NGF:神経成長因子など)の分泌、炎症や免疫反応を調節する役割も持ちます。

これにより、神経組織を保護しながら損傷修復を進めます。

シュワン細胞には、機能や位置に応じて有髄シュワン細胞と無髄シュワン細胞の2種類があります:

有髄シュワン細胞は、髄鞘を形成し、高速な信号伝達を可能にします。

主に、運動神経や感覚神経の主な軸索に存在しています。

一方で無髄シュワン細胞は、髄鞘を形成しないが、複数の軸索を支え、安定化します。

主に自律神経系の軸索に多く見られます。

シュワン細胞は、その再生能力や神経修復の特性から、再生医療や神経再生治療の分野で注目されています。

まず、交通事故や手術などで損傷した末梢神経の再生を促進するため、シュワン細胞を移植する研究が進んでいます。

さらに中枢神経損傷への応用可能性も探られており、通常、中枢神経系(脳や脊髄)の神経細胞は再生能力が低いとされていますが、シュワン細胞を利用することで再生を促進できる可能性があります。

こういったことから、幹細胞(ES細胞やiPS細胞)を用いてシュワン細胞を生成し、人工的に損傷した神経を修復する研究が注目されています。

SCADとシュワン細胞

幹細胞&デバイス研究所(SCAD)が行っているシュワン細胞の研究は、主にヒト胚性幹細胞(ES細胞)から分化誘導したシュワン細胞を利用して、神経修復や再生医療に応用することを目的としています。

シュワン細胞は末梢神経の修復や再生を助ける役割を持つ細胞ですが、患者自身から採取して利用する自家移植にはいくつかの課題があります。

具体的には以下の点です:

・供給源の制約: 患者自身のシュワン細胞を採取するには侵襲的な手術が必要で、十分な数の細胞を得るのが難しい。

・品質のばらつき: 高齢者や病気の患者では、シュワン細胞の質が劣化している場合がある。

SCADは、これらの問題を解決するために、ES細胞由来のシュワン細胞を活用しています。このアプローチは、大量生産や品質の均一化が可能で、再生医療製品としての実用化に適しています。

SCADが行っている研究内容は、以下に挙げられるテーマが中心です。

まず、ヒトES細胞からのシュワン細胞誘導です。

SCADの研究の中核は、ヒトES細胞を特定の培養条件下で育成し、シュワン細胞へ効率的に分化誘導する技術の開発です。

– 分化プロセスは、まずES細胞から神経堤細胞(neural crest cells)を誘導します。

次に神経堤細胞をさらに分化させてシュワン細胞を得ます。

そして得られたシュワン細胞を増殖し、純度の高い細胞を確保する。

この技術の特徴は、純度の高いシュワン細胞の製造が可能であることと、再生能力が強化された細胞株を作成するための培養技術が確立されることです。

2024年9月に第35回日本末梢神経学会学術集会で発表されたデータによると、ES細胞由来シュワン細胞を用いた動物実験で以下が確認されました。

- 神経の再生速度の向上。

- 運動機能の回復。

- 神経伝達効率の改善。

治療モデルである、手根管症候群などの末梢神経損傷において、損傷部位にシュワン細胞を移植することで、再生を促進し、患者の症状を改善することがSCADが目的とする事柄で、現在SCADは以下のような動きで研究開発を進めています。

SCADは2026年以降に医師主導治験を開始する計画です。

初期の対象疾患は手根管症候群で、次の段階として、糖尿病性神経障害、外傷性神経損傷、脊髄損傷の疾患にも応用が期待されています:

SCADの技術の強み

SCADの分化技術により、安定した品質のシュワン細胞を大量生産することが可能です。これにより、再生医療製品としての実用化が現実のものとなります。

SCADの研究は動物実験段階から臨床試験を見据えた設計がされており、実際の医療現場での使用に向けた準備が進んでいます。

期待される応用と展望としては、まず手根管症候群があります。

初期ターゲットとして、神経損傷による痛みやしびれを改善する治療法の実現が見込まれています。

さらに、交通事故や手術後の神経損傷に対して、根本治療を提供、将来的には、脳や脊髄損傷といった中枢神経系の治療への応用も期待されています。

そして他疾患への拡大も視野に入れており、糖尿病性神経障害や自己免疫疾患など、シュワン細胞が関与する疾患への応用可能性が探られています。

今後の課題

SCADの研究は非常に先進的ですが、以下の課題も存在します:

・規制当局の承認取得

再生医療製品としての安全性や有効性を証明するため、臨床試験が成功する必要があります。

・コスト削減

高度な技術を使用するため、製造コストを低下させることが商業化の鍵です。

・他企業との競争

世界的に再生医療技術の開発競争が激化しており、競争優位性の維持が重要です。

SCADのシュワン細胞研究は、神経再生医療の分野で画期的な進展をもたらす可能性を秘めています。その成果が実用化されれば、多くの患者に新たな治療の選択肢を提供するだけでなく、日本の再生医療技術の国際的地位を高める重要な一歩となるでしょう。